Cette page fait partie de la consultation publique Soutenir l'élaboration d'un nouveau plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre, qui a fermée le 31 janvier 2024.

Préface

En vertu de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) comprend trois étapes : l'initiation, l'évaluation du risque phytosanitaire et la gestion du risque phytosanitaire. Le lancement du processus d'ARP comprend l'identification des organismes nuisibles et des voies d'entrée préoccupantes ainsi que la définition de la zone d'ARP. Cette dernière fournit la base scientifique permettant de gérer le risque dans son ensemble. La gestion du risque phytosanitaire est le processus consistant à déterminer et à évaluer les mesures d'atténuation potentielles pouvant être prises pour réduire les risques posés par les organismes nuisibles identifiés à des niveaux acceptables et pour choisir des mesures adéquates.

Le présent document de gestion des risques (DGR) consigne le processus de gestion du risque phytosanitaire pour le problème cerné. Il est conforme aux principes, à la terminologie et aux lignes directrices énoncés dans les normes de la CIPV pour l'ARP.

Sur cette page

- Résumé

- Objet

- Portée

- Définitions

- Contexte

- Considérations liées à la gestion du risque

- Options de gestion

- Proposition pour la gestion du risque

- Références

Résumé

Synchytrium endobioticum est un pathogène fongique et l'agent pathogène de la galle verruqueuse (GV) de la pomme de terre ou du chancre de la pomme de terre. La pomme de terre (Solanum tuberosum) est le seul hôte cultivé connu. Cet organisme de quarantaine est originaire de l'Amérique du Sud et sa présence a été déclarée dans les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) et de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) au Canada, dans la plupart des pays européens ainsi que dans de nombreux autres pays du monde entier.

Au Canada, il s'agit d'un organisme de quarantaine dont la présence est connue et qui cause des dommages aux variétés de pommes de terre à T.-N.-L., depuis qu'il a été déclaré pour la première fois en 1909, ainsi qu'à l'Î.-P.-É., où son premier signalement remonte à 2000. À T.-N.-L., la GV est réglementée en vertu de l'annexe 2 du Règlement sur la protection des végétaux et est considérée répandue sur le plan géographique, mais ses niveaux d'incidence sont faibles. L'Arrêté relatif à la galle verruqueuse de la pomme de terre (AGV), lequel réglemente la province de l'Î.-P.-É. relativement à la GV, a été mis en œuvre en novembre 2021. L'AGV définit également un lieu restreint à l'intérieur de la province et limite le déplacement des pommes de terre et d'autres articles réglementés (par exemple, l'équipement agricole, la terre, le gazon en plaques, etc.). En date d'octobre 2023, la GV a été détectée dans 37 champs à l'Î.-P.-É.

Depuis 2000, la GV à l'Î.-P.-É. est gérée au moyen de programmes de réglementation. En 2005, le Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre (PCLLTGVPT) a été mis en œuvre (mis à jour en 2009) pour prévoir les activités d'échantillonnage, d'analyse et de surveillance minimales requises pour les parcelles de terrain réglementées ainsi que les critères pour la réglementation des nouvelles détections. Le PCLLTGVPT repose sur un système de catégorisation de champs basé sur les risques et classe les champs selon les catégories A (champs indexés), B (champs adjacents), C (champs de contact primaire) et D (autres champs de contact), et impose des niveaux variés de restrictions en fonction du risque. Le PCLLTGVPT a été mis en place afin d'aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la GV sur l'Î.-P.-É ainsi qu'en dehors de celle-ci. Les catégories de champs, telles que définies dans le PCLLTGVPT, font partie du lieu restreint mentionné dans l'AGV, qui limite en partie le déplacement des choses réglementées en provenance des lieux restreints à l'Î.-P.-É.

Suite à la détection de la GV dans des échantillons de terre destinés à l'exportation recueillis à l'Î.-P.-É. en 2020, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a entrepris un programme d'examen complet, incluant une mise à jour de son évaluation du risque phytosanitaire, de son évaluation des risques associés à la voie d'introduction, de ses procédures d'enquête et de la mise en œuvre de son Enquête nationale sur la galle verruqueuse de la pomme de terre afin de moderniser l'approche du Canada en matière de gestion de la GV en fonction de la science actuelle, des normes internationales et des nouvelles technologies.

Plus particulièrement, le présent document de gestion des risques (DGR) décrit les options pour la mise en œuvre des mesures de contrôle de biosécurité comme moyen d'aider à contenir, à contrôler et à empêcher efficacement la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre.

Le programme actuel a été analysé et 2 options alternatives ont fait l'objet d'un examen :

- Système de gestion à la ferme

- Zone de confinement (zone contiguë)

L'approche actuelle proposée par l'ACIA pour répondre aux risques identifiés consiste à mettre en œuvre un système de biosécurité à la ferme axé sur un plan de contrôle préventif (PCP).

Objet

L'objet du présent DGR consiste à évaluer et à examiner les options pour la création d'un programme de contrôle de biosécurité dans le cadre duquel des mesures phytosanitaires pourraient être appliquées à l'intérieur et aux alentours des champs restreints pour prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre. La version finale du présent DGR appuiera l'élaboration d'un nouveau plan national d'intervention de la galle verruqueuse de la pomme de terre pour remplacer le PCLLTGVPT actuel.

Portée

Le présent DGR se rapporte au programme de gestion de l'ACIA pour la galle verruqueuse de la pomme de terre au Canada. Il décrit les options d'atténuation des risques liés à la GV à envisager afin d'aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la GV en vertu d'un nouveau plan d'intervention contre la galle verruqueuse de la pomme de terre.

Définitions

Les définitions des termes utilisés dans le présent document figurent dans le Glossaire de la protection des végétaux, le Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre et l'Arrêté relatif à la galle verruqueuse de la pomme de terre.

En outre, aux fins du présent document de gestion des risques, les termes ci-après sont définis comme suit :

- Lieu

- Un pays officiellement défini, une partie d'un pays ou des parties ou la totalité de plusieurs pays.

- Zone de confinement

- Un lieu restreint qu'une organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) a déterminé être de la taille minimale nécessaire pour prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre à partir d'un lieu de quarantaine.

- Échange de champs

- Le partage, la négociation, la location de champs agricoles entre le propriétaire du champ et les utilisateurs du champ, aux fins de la production de cultures. Cela comprend l'utilisation d'un champ qui est utilisé dans une exploitation agricole qui n'appartient pas à l'exploitation.

- Champ

- Une parcelle de terrain distincte se distinguant des parcelles avoisinantes par des limites physiques. Les limites physiques comprennent une limite forestière, une clôture, une voie d'eau permanente, un fossé, une route ou une voie permanente, un talus, une voie d'irrigation permanente, une transition vers une zone non agricole (jachère, pelouse, marécage) et une limite de propriété immobilière.

- Plan de contrôle préventif (PCP)

- Une combinaison de mesures de contrôle qui, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, offrent une approche fondée sur la science à l'égard de la gestion des risques posés par les dangers (comme les maladies des végétaux) et contribuent à l'atteinte de la conformité par rapport aux exigences réglementaires.

- Zone de quarantaine

- Zone à l'intérieur de laquelle un organisme de quarantaine est présent et fait l'objet d'une lutte officielle.

- Variétés résistantes

- Les variétés de pommes de terre qui ont été acceptées par l'ONPV en étant considérées comme résistantes à l'infection par des pathotypes déterminés de S. endobioticum, au moyen de critères définis par l'ONPV. Remarque : Il existe différents niveaux de résistance et de nombreux pathotypes différents de galle verruqueuse de la pomme de terre.

- Variétés sensibles

- Les variétés de pommes de terre qui ont été examinées par l'ONPV et qui sont considérées comme étant sensibles à l'infection par des pathotypes déterminés de S. endobioticum, au moyen de critères définis par l'ONPV. Remarque : Il existe différents niveaux de sensibilité.

Contexte

Les spores dormantes de Synchytrium endobioticum sont persistantes dans la terre et sont capables de survivre à des conditions environnementales extrêmes dans un état dormant pendant plus de 40 ans. S. endobioticum nécessite des conditions froides et humides pendant la saison de croissance, notamment au printemps, et ne survit généralement pas dans les régions ayant de faibles précipitations annuelles. La modélisation de l'adaptation au climat laisse entendre que la plupart des régions productrices de pommes de terre du Canada offrent une bonne correspondance climatique pour ce pathogène et, par conséquent, la probabilité que de nouvelles introductions aient lieu dans d'autres régions du Canada est élevée. Il n'existe aucun traitement chimique efficace pour tuer la GV et il n'existe qu'un nombre limité de variétés résistantes à la GV (Goldrush et Prospect) ayant une importance commerciale en Amérique du Nord.

De manière similaire aux expériences en Europe, la GV a été introduite à T.-N.-L. au tournant du 20e siècle dans des jardins familiaux par la plantation de pommes terre infectées, à un moment où de nombreuses familles s'appuyaient sur les potagers pour leur survie et où les programmes nord-américains de certification des pommes de terre de semence en étaient à leurs balbutiements (Hampson, 1993Note de bas de page 1; Shepard et Claflin, 1975Note de bas de page 2). La propagation de la maladie à l'échelle de T.-N.-L. s'est déroulée rapidement par l'intermédiaire d'activités humaines, comme l'échange de tubercules entre jardiniers, le déplacement de fumier contaminé et le déplacement de terre infectée (Hampson, 1993i). La quarantaine pour la galle verruqueuse de la pomme de terre pour Terre-Neuve a été mise en place en 1912 afin d'interdire le déplacement de pommes de terre, de terre, de cultures racines et d'autres matières pouvant être infectées par des spores dormantes S. endobioticum hors de la province (Hampson, 1993i). T.-N.-L. était la seule province à être entièrement réglementée relativement à ce pathogène jusqu'à la mise en œuvre de l'Arrêté relatif à la galle verruqueuse de la pomme de terre (délivré le 21 novembre 2021) à l'Île-du-Prince-Édouard, pour aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de l'organisme nuisible à l'Î.-P.-É. et à d'autres régions du Canada.

L'origine et le moment de l'introduction de la galle verruqueuse de la pomme de terre (GV) à l'Î.-P.-É. sont inconnus, mais sont vraisemblablement liés aux échanges commerciaux de pommes de terre avec T.-N.-L., car les deux provinces partagent des pathotypes communs (les pathotypes 6 et 8) et les isolats provenant des deux provinces semblent être liés sur le plan génétique (Gagnon et coll., 2016Note de bas de page 3). Depuis la détection de l'organisme nuisible à l'Î.-P.-É. en 2000, on a lutté contre la GV au moyen de mesures phytosanitaires mises en œuvre à l'égard de champs restreints. Bien que la présence de la GV ait été détectée dans chacun des trois comtés de l'Î.-P.-É., la majorité des champs restreints sont situés dans le centre géographique de l'île, là où la production de pommes de terre est concentrée. Même si la voie exacte d'introduction de l'organisme nuisible dans l'Î.-P.-É. demeure inconnue, un examen des enquêtes de 2000 et de 2002 laisse entendre que la GV pourrait avoir été longtemps présente dans l'Î.-P.-É. dans certaines localités avant sa détection officielle.

En novembre 2021, l'ACIA a achevé une ARP qui comprenait des renseignements sur la probabilité d'établissement et de propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre, incluant une liste de facteurs de risque potentiel qui ont vraisemblablement joué un rôle dans la propagation du champignon à l'intérieur de l'Î.-P.-É. (Tableau 2). L'analyse du risque phytosanitaire concluait que la probabilité de propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre par des moyens naturels est faible, alors que les voies les plus à risque pour la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre au Canada étaient d'origine humaine, par exemple :

- par l'intermédiaire du déplacement de pommes de terre de semence cultivés en champs et de la terre associée à ces tubercules;

- par le déplacement de spores dormantes de la GV entre champs dans les résidus de sol ou par l'intermédiaire de la terre adhérant à l'équipement agricole; ainsi que,

- par l'application de déchets organiques provenant des opérations d'emballage et de transformation des pommes de terre, ou du fumier (provenant du bétail alimenté à l'aide de tubercules de pommes de terre infectées) sur les terres agricoles.

L'ARP offrait également les bases pour examiner l'efficacité du PCLLTGVPT et de la lutte contre la GV à l'Î.-P.-É.

En 2022, l'ACIA a mis sur pied un comité consultatif international (CCI) composé d'experts indépendants ayant de l'expérience ou une expertise en matière de biologie ou de réglementation de S. endobioticum, lui demandant d'évaluer et d'examiner la situation à l'Î.-P.-É. et de présenter un rapport contenant des opinions et des recommandations d'experts. Le rapport a été achevé en décembre 2022 et comprenait des recommandations pour soutenir une approche différente concernant la gestion de la GV à l'Î.-P.-É., en plus de considérations relatives à l'établissement d'un ou de plusieurs lieux exempts de l'organisme nuisible.

Considérations liées à la gestion du risque

Le Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre (PCLLTGVPT) – le 5 mars 2009

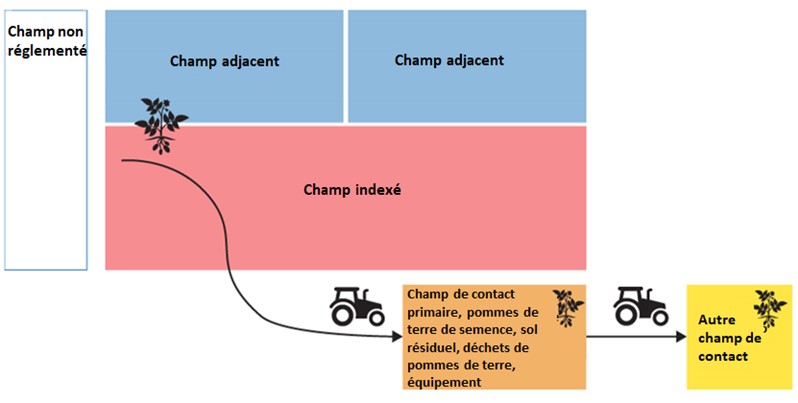

Le PCLLTGVPT actuel correspond à une stratégie de gestion réglementaire fondée sur les risques qui détermine quatre catégories de champs de base. Les champs cernés comme appartenant à la catégorie A (champs indexés), à la catégorie B (champs adjacents), à la catégorie C (champs de contact primaire) et à la catégorie D (autres champs de contact) présentent un degré variable de risque phytosanitaire fondé sur plusieurs facteurs de risque (Figure 1). Le degré ou l'étendue des restrictions imposées à un champ individuel est lié au niveau de risque fondé sur sa relation et sa proximité au champ de catégorie A connexe.

Les champs de catégorie A, B et C sont considérés comme des champs à risque élevé dans le PCLLTGVPT et font actuellement l'objet d'un avis réglementaire les assujettissant à une quarantaine ainsi qu'à des restrictions de déplacement particulières. Le PCLLTGVPT n'exige aucun contrôle particulier à l'égard des champs de catégorie D; cependant, le champ fait l'objet d'une analyse des sols pendant l'enquête initiale visant le champ de catégorie A connexe suivi d'une série d'activités de surveillance visuelle après la récolte qui sont nécessaires afin de donner l'assurance que la GV n'est pas présente dans le champ.

Les principaux facteurs de risque sont le déplacement des tubercules de pomme de terre, la terre et la terre adhérant à l'équipement agricole utilisé dans les champs de catégorie A ainsi que les pratiques en matière de gestion et d'élimination des déchets. D'autres facteurs de risque éventuels sont indiqués dans le tableau 2.

Description pour la figure 1 : Les catégorisations des champs restreints

Un champ indexé est représenté par une case rouge. Le champ en question comprend une image d'une plante dans le coin supérieur gauche. Une flèche est lancée à partir de cette plante située dans le coin supérieur gauche et suit un parcours qui mène vers un tracteur à côté d'une case orange sous le champ indexé. La case orange représente les champs de contact primaire où les pommes de terre de semence, les résidus de sol, les déchets de pommes de terre ou l'équipement ont été déplacés directement du champ indexé au cours des 10 dernières années.

À droite de la case orange se trouvent un tracteur et une flèche qui pointe vers une case jaune. La case jaune représente d'autres champs de contact où l'équipement a été déplacé après avoir été déplacé pour la première fois vers le champ de contact primaire en orange. Sur le côté gauche du champ indexé, il y a une case blanche qui représente un champ non réglementé puisqu'il est à plus de 15 mètres du champ indexé.

Au-dessus du champ indexé se trouvent deux cases en bleu qui représentent deux champs adjacents qui sont situés à moins de 15 mètres du champ indexé en rouge.

Source : Rapport – Recommandations du Comité consultatif international, décembre 2022.

Selon le modèle de risque présenté à la figure 1, le seul facteur de risque qui crée un « autre champ de contact » (catégorie D) est celui lié au déplacement de la terre associé à de l'équipement agricole. Bien que la GV ait été détectée à plusieurs reprises dans les champs de catégorie D, les résultats liés au champ de contact primaire (catégorie C) ne se sont pas avérés positifs. Cela donne à penser que d'autres facteurs de risque, outre le déplacement de terre sur de l'équipement agricole, peuvent ne pas être pris en compte par le modèle présenté à la Figure 1.

Lorsque la GV est détectée dans un champ (des spores dormantes ou des tubercules présentant des galles), des restrictions sont imposées et une enquête est lancée immédiatement. Celle-ci comprend des activités de retraçage en aval (les dix dernières années d'utilisation du champ) et en amont pour déterminer la source d'infection, d'identifier les champs connexes (catégories B, C et D) et le déplacement potentiel de la GV en provenance d'un champ de catégorie A. Pendant ce processus, les champs font l'objet d'une évaluation des risques et sont catégorisés en conséquence. Un échantillonnage des sols est effectué dans chaque champ selon un schéma de quadrillage et les échantillons sont soumis aux fins d'une analyse en laboratoire pour déceler la présence de spores dormantes de S. endobioticum. Une surveillance visuelle (des inspections des champs après la récolte ainsi que des tubercules) est également effectuée à la suite de l'échantillonnage et de l'analyse du sol initiaux qui sont menés au moment de l'identification des premiers champs restreints. La principale méthode de détection pour les champs de catégorie B, C et D est au moyen d'une inspection visuelle après la récolte d'une variété sensible à la GV.

Au fil du temps, chaque champ doit être assujetti aux étapes d'évaluation selon sa catégorisation tel que mentionné dans le PCLLTGVPT afin de déterminer si la GV est présente dans le champ. Au fur et à mesure que le champ passe à travers les étapes, les restrictions sont assouplies et, lorsque toutes les étapes sont achevées, le champ sera exempt de restrictions en vertu du PCLLTGVPT. Les exigences de chaque catégorie de champ sont décrites dans le PCLLTGVPT. Les principales exigences, la biosécurité ainsi que les facteurs de risque liés à cette DGR sont résumés ci-dessous :

Catégorie A (champs indexés)

- Les mesures de contrôle de la biosécurité et les exigences en matière d'absence de terre demeurent en place pour les champs de catégorie A qui n'ont pas été entièrement évalués et libérés des restrictions prévues en vertu du PCLLTGVPT.

- Les exigences relatives à l'utilisation obligatoire de pommes de terre de variétés résistantes sont limitées au champ de catégorie A.

Catégorie B (champs adjacents) et catégorie C (champs de contact primaire)

- Des mesures de contrôle de la biosécurité et des exigences relatives à l'absence de terre doivent être mises en place pour les champs de catégorie B et C. Elles peuvent toutefois être levées à l'aide des critères d'évaluation des champs établis dans le PCLLTGVPT.

- Les restrictions relatives à l'absence de terre des champs de catégorie C peuvent être levées en vertu du PCLLTGVPT après une seule analyse du sol et surveillance visuelle lorsque la GV n'a pas été détectée à la suite d'une culture d'une variété de pommes de terre sensible. La production de pommes de terre sera limitée à la transformation et/ou à la consommation, et les pommes de terre de consommation devront faire l'objet d'une inspection phytosanitaire. Ce processus comporte le risque que les pratiques agricoles en place exposent d'autres champs à la GV avant que le champ ait été évalué de façon approfondie en vue de lever toute restriction.

Catégorie D (autres champs de contact)

- Les mesures de contrôle de la biosécurité telles que les exigences d'absence de terre ou la gestion des déchets ne sont pas obligatoires pour les champs de catégorie D, puisqu'ils sont présentement considérés comme à faible risque en raison de leur lien éloigné avec les champs de catégorie A.

- Aucune exigence réglementaire spécifique après l'échantillonnage et l'analyse du sol n'est requise lorsqu'on obtient des résultats de non-détection.

- Le modèle de risque actuel utilisé dans le PCLLTGVPT ne tient pas compte de plusieurs facteurs de risque critiques, dont les pratiques de gestion des déchets, l'utilisation historique des terres, la gestion des résidus de sol et la terre retrouvée sur de l'équipement. Il se peut que ces facteurs de risque qui n'ont pas été pris en compte aient contribué à propager de façon localisée la GV.

Expérience de l'ACIA dans la lutte contre les organismes nuisibles de la pomme de terre dans le sol au Canada

La galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Î.-P.-É.

Depuis la détection initiale de la GV à l'Î.-P.-É. en 2000, un certain nombre de champs ont été libérés des restrictions auxquelles ils étaient assujettis en vertu du PCLLTGVPT. Cependant, certains de ces champs, principalement situés dans la région de Kensington, ont retrouvé leur ancien statut restreint à la suite de nouvelles enquêtes sur la GV. La majorité des détections de la GV sont survenues dans des champs commerciaux situés dans les comtés de Queens et de Prince. La détection de la maladie en 2012, 2014 et 2020 était associée à des exploitations agricoles qui produisaient des pommes de terre de semence, incluant la détection dans le comté de Kings.

Historiquement, les enquêtes sur la GV ont été déclenchées par la découverte de tubercules présentant des symptômes de GV pendant la récolte, suivie d'un échantillonnage et d'une analyse des sols dans les champs associés, ce qui pourrait ensuite donner lieu à la détection de champs positifs pour la GV supplémentaires par l'intermédiaire d'une analyse des sols. L'intervention réglementaire requise pour délimiter et contenir les enquêtes entreprises entre 2020 et 2023 (huit nouvelles détections de la maladie entre l'automne 2020 et le printemps 2023) a considérablement augmenté le nombre de champs et la taille générale du lieu restreint à l'Î.-P.-É., ce qui soutient la nécessité de l'examen approfondi du programme.

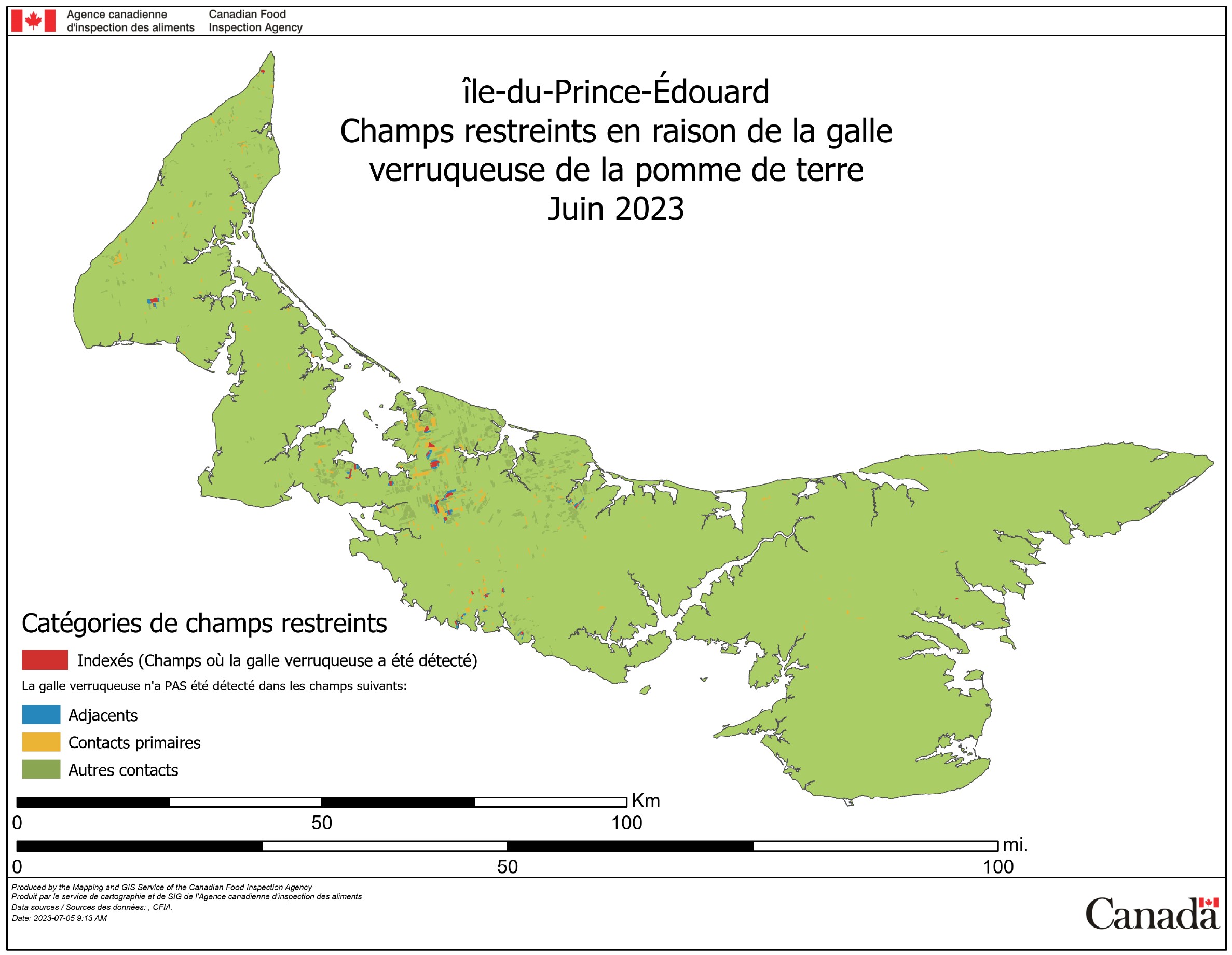

En date de mai 2023, on dénombre 1 362 champs restreints, soit 17 306 hectares (42 764 acres), en raison de la GV (Tableau 1; Figure 2).

Tableau 1 : Nombre de champs et taille totale du lieu restreint lié à la galle verruqueuse de la pomme de terre par catégorie de champ.

| Type de champ | Nombre de champs | Hectares |

|---|---|---|

| Catégorie A (champs indexés) | 37 | 791 |

| Catégorie B (champs adjacents) | 51 | 728 |

| Catégorie C (champs de contact primaire) | 333 | 3 613 |

| Catégorie D (autres champs de contact) | 941 | 12 174 |

| Total | 1 362 | 17 306 |

Source : Enquêtes menées par l'ACIA de 2000 à 2023.

Description de la photo - Champs indexés de l'Île-du-Prince-Édouard en raison de la galle verruqueuse de la pomme de terre – Juillet 2023

Carte de l'ACIA des champs indexés de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.).

Cette carte de la province de l'Î.-P.-É. illustre 37 champs en rouge, connus en tant que champs indexés, où la galle verruqueuse de la pomme de terre a été détectée.

Les champs indexés sont localisés dans diverses régions dans l'ouest et le milieu de l'île. Un champ est localisé dans l'est de l'île.

Cette carte a été produite par le service de cartographie et de SIG de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Les 6 champs indexés entre 2021 et 2023 sont associés aux champs présentant de la GV qui ont été répertoriés dans l'enquête originale de 2000. Trois de ces détections ont eu lieu dans des champs considérés comme présentant un faible risque, de catégorie D, en vertu du système de classification des champs qui est décrit dans le PCLLTGVPT. Cela laisse entendre que d'autres facteurs de risque auraient pu exercer une influence sur la diffusion des spores dormantes et faciliter la propagation du champignon dans ces champs. Les facteurs de risque qui pourraient avoir exposé certains champs à la GV comprennent l'historique relatif à l'utilisation et à la propriété de ces champs, l'élimination des déchets agricoles et issus de la transformation, le retour des résidus de sol dans les champs agricoles ainsi que l'insuffisance des pratiques exemplaires de gestion à la ferme (c'est-à-dire des mesures de biosécurité à la ferme). En outre, l'utilisation de l'échange de champs dans la production de pommes de terre soulève des préoccupations concernant la biosécurité, la traçabilité et l'utilisation continue de l'équipement agricole de producteurs de pommes de terre différents sur la même parcelle de terre. Au total, 11 exploitations de pommes de terre ont été impliquées dans des activités de traçage de GV. Elles ne possèdent toutefois que 26 % des 1 362 champs restreints. En outre, la plantation de variétés de pommes de terre sensibles à la GV (par exemple, Russet Burbank, Shepody, Superior et Atlantic) et l'utilisation accrue des systèmes d'irrigation, qui augmentent tous deux les conditions favorables nécessaires au développement des spores de GV, dans les champs à risque pour la galle verruqueuse de la pomme de terre au cours des deux dernières décennies pourraient également avoir constitué un facteur contributif dans les champs dans lesquels on a récemment fait la détection de la maladie.

Après examen des détections les plus récentes à l'Î.-P.-É.et de l'évaluation menée par le CCI, il est recommandé d'envisager un certain nombre de modifications lors de l'élaboration du nouveau plan d'intervention de la galle verruqueuse de la pomme de terre afin d'améliorer l'approche réglementaire afin de répondre spécifiquement aux facteurs de risque supplémentaires qui pourraient avoir contribué à la propagation de la GV dans l'Î.-P.-É.

Nématodes à kyste de la pomme de terre au Canada

Le nématode à kyste de la pomme de terre (NKPT) est un organisme nuisible réglementé du sol et l'approche adoptée pour prévenir sa propagation au Canada est similaire aux mesures prises pour lutter contre la GV. L'ACIA gère trois lieux réglementés pour le nématode à kyste de la pomme de terre, à savoir Terre-Neuve-et-Labrador (1962), Central Saanich, en Colombie-Britannique (1965) et Saint-Amable, au Québec (2006).

Le risque phytosanitaire associé à la galle verruqueuse de la pomme de terre est décrit dans l'Évaluation des risques phytosanitaires de l'ACIANote de bas de page 4 (demande 2021-051) :

- Le déplacement des pommes de terre, de la terre et d'autres choses réglementées, comme l'équipement agricole, présente un risque de propagation de la GV et ce risque signifie que le fait de limiter le déplacement de ces éléments de lieux restreints vers d'autres lieux est une grande priorité.

- Les tubercules de pommes de terre de semence posent le plus grand risque de propagation du pathogène, étant donné que les spores dormantes (qui se trouvent à l'intérieur du tubercule ou dans la terre connexe) disposent d'un accès immédiat aux tissus hôtes aux fins d'invasion. La plantation non intentionnelle d'une pomme de terre de semence infestée transférerait directement la GV à un nouvel endroit.

Recommandations du Comité consultatif international sur la gestion de la maladie de la galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Île-du-Prince-Édouard (2022)

Les membres du CCI ont présenté à l'ACIA un rapport technique fondé sur leurs opinions d'experts concernant la situation de la GV à l'Î.-P.-É. Le rapport a été achevé en décembre 2022 et a fourni des recommandations pour soutenir une approche différente à l'égard de la lutte contre la GV à l'Î.-P.-É., de même que des considérations relatives à l'établissement d'un ou de plusieurs lieux exempts d'organismes nuisibles.

Le rapport comprenait un nombre important de recommandations pertinentes pour le présent DGR, dont les suivantes :

- L'établissement de zones de contrôle de biosécurité dans deux régions de l'Î.-P.-É. pour répondre aux préoccupations relatives à la propagation éventuelle du pathogène à d'autres régions.

- L'imposition d'une exigence relative à l'absence de terre (nettoyage de l'équipement) pour les champs de catégorie C et D lorsqu'ils sont soumis à des restrictions supplémentaires.

- L'augmentation des analyses de sol pour éliminer les restrictions. Par exemple, l'incorporation de l'utilisation de variétés résistantes et l'échantillonnage du sol pour éliminer les restrictions, développement d'une méthodologie d'analyse du sol résiduel et la détermination de l'intensité de l'échantillonnage du sol en fonction du risque (c'est-à-dire la catégorie de champ, l'utilisation finale de la culture ou la destination de la culture).

Rapport final du groupe de travail sur le Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre (GT sur le PCLLTGVPT) (avril 2023)

Pour soutenir l'examen du PCLLTGVPT, l'ACIA a mis sur pied un groupe de travail technique composé de représentants des provinces et de l'industrie de la pomme de terre, incluant les gouvernements de l'Î.-P.-É. et de l'Ontario, le Conseil canadien de la pomme de terre et le PEI Potato Board. Le GT sur le PCLLTGVPT a présenté un rapport final sur ses recommandations en avril 2023.

Le rapport comprenait diverses recommandations pertinentes pour le présent DGR, dont les suivantes :

- Assurer une meilleure tenue de registres.

- Maintenir un système de biosécurité axé sur le champ en apportant des améliorations en ce qui concerne la catégorisation des champs en fonction de l'évaluation des risques, l'utilisation de variétés résistantes pour lever certaines restrictions et l'examen de la biosécurité pour manipuler des pommes de terre et des articles réglementés.

- Le groupe n'a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur les exigences relatives à l'absence de terre (nettoyage de l'équipement). Certains membres du groupe de travail ont exprimé la nécessité d'imposer des exigences relatives à l'absence de terre pour l'ensemble des champs restreints, incluant les champs de catégorie D.

Facteurs de risque (activités ou occurrences) qui contribuent à l'entrée de l'organisme nuisible dans un champ, ou à sa propagation dans un champ et dans une exploitation agricole

L'introduction d'organismes nuisibles et de maladies des pommes de terre dans une exploitation agricole se produit par l'intermédiaire d'une vaste gamme de voies de propagation. La connaissance des organismes nuisibles préoccupants et la détermination des voies par lesquelles celles-ci sont introduites et propagées sont des considérations clés d'un système de biosécurité à la ferme. L'adoption d'un système de biosécurité à la ferme axé sur un PCP renforcerait considérablement les activités de biosécurité pour l'ensemble des champs utilisés par le producteur ou l'exploitant. Les voies courantes de propagation de la GV sont les suivantes :

Tableau 2 : Facteurs de risque et voies de propagation communes de la galle verruqueuse de la pomme de terre.

| Facteur de risque | Niveau de propagation |

|---|---|

| Propagation d'origine humaine | |

| Le déplacement entre les champs de pommes de terre de semence infestées | Le potentiel de propagation à l'échelle locale et sur de longues distances |

| Le déplacement de végétaux destinés à la plantation avec de la terre contaminée | |

| Le déplacement entre les champs de terre contaminée sur de l'équipement | |

| Le déplacement entre les champs de terre contaminée sur de l'équipement partagé | |

| Le déplacement entre les champs de résidus de sol | |

| Le déplacement de terre contaminée par l'entremise du bétail (sur les sabots des animaux) | |

| Le déplacement de fumier contaminé (du bétail alimenté de pommes de terre rejetées, de pelures ou de pulpe de pomme de terre) | |

| Le déplacement de déchets de transformation – effluent d'eaux usées | |

| Le déplacement de déchets de transformation – résidus de sol et boue | |

| Le déplacement de déchets de transformation – matières organiques (les pommes de terre rejetées, les pelures, le digestat, la pulpe de pomme de terre) | |

| Propagation naturelle | |

| L'activité des vers de terre | Le potentiel de propagation à l'échelle locale |

| Les particules de terre contaminée soufflées par le vent | |

| L'érosion du sol imputable à l'écoulement de l'eau | |

| Le déplacement de terre contaminée par l'entremise d'animaux sauvages (sur les sabots des animaux) | |

| Événements historiques | |

| L'emplacement d'un ancien site d'une installation de stockage | Connu, dépendant de la relation entre l'événement historique et la production de pommes de terre |

| L'emplacement du site d'un ancien potager | |

| Les propriétés historiques des terres | |

| La location des terres et les relations commerciales (passées et présentes) | |

| La proximité physique avec un champ infesté | |

Le déplacement possible de spores dormantes de la GV par le déplacement de résidus de sol et d'équipement agricole sur lequel se trouve de la terre vers d'autres champs au sein d'une ferme est un facteur important dans la propagation localisée.

Dans une étude sur les NKPT, un autre organisme de quarantaine de pommes de terre, les auteurs ont constaté que la principale cause de propagation du NKPT était la machinerie et les résidus de sol, et la propagation la plus importante est dans le champ lui-même et les champs utilisés par le même agriculteur (M. Goeminne, et coll. 2011Note de bas de page 5). L'étude a indiqué que le nombre réel d'infestations est supérieur au nombre connu de champs de pommes de terre infestés identifiés par des méthodes classiques de dépistage et que cela pourrait s'expliquer par le fait que les infestations de faible envergure sont difficiles ou pratiquement impossibles à détecter (M. Goeminne, et coll. 2011v).

À un certain nombre d'occasions, à l'Î.-P.-É., des tubercules symptomatiques ont été observés par des producteurs, malgré le fait que le champ ait été assujetti à une analyse des sols et à plusieurs inspections des tubercules après la récolte avant que la présence de la GV ne soit détectée. Plusieurs cultures de pommes de terre sensibles semblent avoir été requises pour augmenter la population de GV à un niveau qui soit détectable.

Le CCI a recommandé de procéder au nettoyage de toutes les machines conformément à des normes élevées avant de quitter les zones réglementées ou les zones de contrôle. L'ACIA devrait de plus vérifier que l'équipement soit exempt de terre après le processus de nettoyage (CCI 2022). Le CCI a également indiqué que les infestations avec un très faible nombre de spores dormantes peuvent prendre de nombreux cycles de culture avec des variétés de pommes de terre sensibles pour accumuler de l'inoculum au champ à un niveau qui pourrait être détecté dans des analyses du sol ou par l'entremise d'inspections visuelles des tubercules. Le CCI estime que d'autres champs infestés existent et seront détectés à l'avenir (CCI 2022).

Options de gestion

L'objectif de cette DGR est d'évaluer et d'analyser diverses options de gestion de la GV en examinant les avantages et les inconvénients de chaque option. Après la période de mobilisation, l'ACIA examinera les commentaires qui auront été reçus et déterminera la meilleure option de lutte ou la meilleure combinaison de celles-ci.

Analyse du programme actuel : Système de gestion des champs basé sur le PCLLTGVPT existant.

Le PCLLTGVPT a été conçu pour contenir et contrôler la propagation de GV à partir de champs restreints par la mise en œuvre immédiate de mesures phytosanitaires strictes et en ciblant les principales voies de risques (les résidus de sol, le déplacement d'équipement, les tubercules et les déchets de champs restreints [A, B et C]). Ce système facilite le commerce, car le programme réglementaire est fondé sur des normes internationales, des activités d'atténuation des risques éprouvées et il est compris par les partenaires commerciaux, en plus d'être cité dans l'arrêté fédéral actuel des É.-U. Toutefois, depuis 2000, la présence de GV a été détectée dans quatre champs de catégorie B, dans 14 champs de catégorie C et dans 16 champs de catégorie D. Bon nombre de ces détections se sont produites au cours des années suivantes après que l'enquête initiale ait été menée et à la suite de culture supplémentaire de variétés de pommes de terre sensibles. Cela donne à penser que d'autres facteurs de risque critiques n'ont pas été pris en compte au sein du plan de gestion actuel. De plus, les détections dans les champs de catégorie C et D suggèrent un risque d'exposition de la GV à d'autres champs par l'entremise des pratiques agricoles, jusqu'à ce que ces champs soient évalués et libérés des exigences relatives à l'absence de terre avant que toutes les exigences spécifiques du terrain soient levées. Les facteurs de risque non pris en compte peuvent avoir contribué à la propagation localisée de GV qui est difficile à détecter à des niveaux inférieurs en raison du stade dormant persistant de la GV dans le sol. Les détections répétées, dans des champs restreints (B, C et D) et dans des champs non restreints, aux endroits où la source d'infection ne peut être déterminée, ont accentué l'incertitude envers la capacité du Canada de contrôler et de contenir la GV.

Avec chaque nouvelle détection, le nombre de champs et taille totale du lieu restreint peut augmenter considérablement, avoir une incidence négative sur l'industrie et accroître les ressources requises pour lutter contre la GV. Entre 2009 et 2023, la taille du lieu restreint à l'Î.-P.-É. a plus que triplé, passant de 5 145 hectares (12 713 acres) à 17 306 hectares (42 764 acres). Environ 75 % des lieux restreints n'appartiennent pas à un producteur de pommes de terre et sont assujettis à un échange de champ. Le PCLLTGVPT a été élaboré pour appuyer la gestion à long terme des champs individuels, peu importe si la propriété ou la gestion de ce champ changent au fil du temps. Toutefois, l'absence de connaissances quant à l'emplacement et au statut des champs restreints pour les producteurs, les exploitants, les courtiers et les acheteurs de pommes de terre pendant l'échange de champs pour la production agricole a créé des défis sur le plan de la biosécurité et de la logistique. Ces défis de communication et les lacunes en matière de biosécurité liées à l'échange sur le terrain pourraient avoir entraîné la propagation de la GV entre les exploitations agricoles.

Option alternative no 1 : Système de gestion à la ferme

Contexte

Un système de biosécurité à la ferme exigerait des producteurs ou des exploitants qui ont recours à des champs restreints (catégorie A, B, C et D) dans le cadre de leur unité de production annuelle d'élaborer et de soumettre un PCP officiel à l'ACIA. Le PCP serait conçu pour limiter la propagation éventuelle de la galle verruqueuse de la pomme de terre au sein d'une ferme et protéger les champs d'une telle éventualité par le biais d'activités humaines. Le PCP ciblerait également le renforcement de la traçabilité des produits, la tenue de registres, la gestion des déchets et la diminution des déplacements de terre, par l'entremise d'activités humaines, de champs restreints à des champs non restreints.

Le PCP devrait être fondé sur la Norme nationale de biosécurité à la ferme pour les producteurs de pommes de terre (ACIA, 2012). Cette norme indique les principes concernant la gestion des propriétés agricoles, la gestion des opérations agricoles et la gestion de la santé des végétaux visant à prévenir et à gérer l'introduction et la propagation des organismes nuisibles au moyen de pratiques exemplaires en matière de gestion.

Avantages

- La mise en œuvre d'un PCP obligatoire pourrait répondre aux préoccupations liées au déplacement de la terre et des déchets comme voie de propagation de la GV en provenance de tous les champs restreints, particulièrement lorsque la GV est présente, mais qu'elle demeure non détectée.

- Un PCP améliorerait la tenue de registres en exigeant des registres liés à l'utilisation des champs pour toutes les cultures produites, la formation, l'épandage des déchets et le déplacement de l'équipement utilisé pendant la production de la culture. Cela normaliserait la tenue des registres et la traçabilité, en plus de réduire le risque de propagation à l'intérieur de l'unité de production et vers les exploitations agricoles non liées.

- Une meilleure tenue de registres aiderait les enquêtes en augmentant l'efficacité du processus et la confiance en celui-ci.

- Cela appuie la création de lieux de production exempts d'organismes nuisibles, de zones exemptes de ravageurs et de certificats d'exportation de produits en raison de l'amélioration de la traçabilité et de la réduction du risque de propagation.

- Un PCP bien conçu devrait aider à réduire l'exposition éventuelle des champs restreints vers des champs non restreints à l'intérieur du système de la ferme.

- Dans certaines parties du Canada, de nombreuses fermes de pommes de terre dépendent de l'échange de champs. Un certain nombre d'enquêtes sur la GV ont été liées à des champs qui étaient partagés entre les fermes depuis dix ans; par conséquent, l'échange de champs agricoles pourrait avoir été un facteur ayant contribué à la propagation de la GV entre les fermes. Un PCP exigerait que le producteur soit informé du statut de tous les champs dans son exploitation avant la production de culture de pommes de terre, et permettrait d'assurer que des mesures de biosécurité appropriées sont en place au moment d'utiliser des champs qui n'appartiennent pas au producteur ou à l'exploitant.

- Une fois mis en œuvre, un PCP devrait nécessiter moins de ressources de l'ACIA que le maintien du programme actuel.

Inconvénients

- L'augmentation de la biosécurité par la mise en œuvre d'un PCP représenterait un engagement important pour les fermes concernées (par exemple, le renforcement des exigences réglementaires, telles que la tenue de registres).

- L'exigence concernant le PCP serait appliquée aux champs restreints qui sont échangés (loués ou partagés) pour la production de pommes de terre. Les nouvelles exigences peuvent décourager pour les producteurs ou exploitants l'usage des champs restreints ou le partage/l'échange de champs avec des exploitations agricoles ayant des champs restreints. Cela pourrait donner lieu à des difficultés liées à l'utilisation des champs à l'Î.-P.-É.

- L'adoption de ces pratiques ne garantit pas une protection contre la propagation éventuelle de la GV.

Option alternative no 2 : Zone de confinement (zone contiguë)

Contexte

Dans certains scénarios, la mise en œuvre d'une zone de confinement pour créer un lieu restreint contigu afin de gérer d'une manière plus efficace et efficiente le risque lié à la GV serait avantageuse. Les zones correspondraient à des zones géographiques clairement délimitées, et non à des limites municipales, dans le but de confiner la GV à l'intérieur d'un lieu défini par des frontières physiques, comme des routes, des cours d'eau ou des forêts.

Une zone de confinement représente une option de rechange lorsque l'approche traditionnelle de lutte contre la GV, au moyen d'un système champ par champ ou d'un système à la ferme, n'est plus efficace ou durable pour contenir la GV.

Cette option s'avère particulièrement pertinente dans les scénarios où la détection de de la GV est concentrée dans une région géographique dans laquelle des facteurs de risque multiples ou inconnus contribuent à la propagation de la GV. De plus, le confinement à l'intérieur et autour du lieu restreint infecté permettra l'application de mesures phytosanitaires strictes afin d'aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la GV. Ce faisant, la zone de confinement aide à protéger les champs à l'extérieur de la zone contre l'exposition à la GV et limite ainsi la propagation de la GV.

La capacité et le temps requis pour parvenir à l'éradication seraient incertains si le nombre de champs restreints à l'intérieur de la zone de confinement était élevé et la GV a été présente pendant une période de temps considérable sans que des mesures de biosécurité efficaces aient été mises en place.

À l'intérieur de la zone de confinement, il pourrait y avoir le potentiel d'établir des lieux de production exempte d'organismes nuisibles (LPEON) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 10 (NIMP 10) lorsqu'un producteur ou un exploitant dispose d'un nombre suffisant de champs qui ne sont pas exposés à la GV, et que le producteur ou l'exploitant a l'intention de maintenir le LPEON pendant toute la durée de la mise en œuvre de mesures phytosanitaires supplémentaires satisfaisant aux exigences de la NIMP 10. La zone de confinement serait exclue de toute considération ultérieure pour l'établissement d'un lieu exempt de l'organisme nuisible.

Avantages

- La mise en œuvre d'une zone de confinement permettrait de répondre aux préoccupations dans l'éventualité où des populations de GV continueraient d'être détectées, où plusieurs facteurs de risque se présenteraient au fil du temps, contribuant ainsi à la propagation éventuelle de la GV, et où la GV resterait présente à un emplacement géographique précis dans un avenir prévisible (c'est-à-dire dans la zone de production centrale, à l'Î.-P.-É., près de Kensington).

- Une zone de confinement serait compatible avec l'approche de confinement adoptée pour traiter le NKPT à Saint-Amable, au Québec, et à Central Saanich, en Colombie-Britannique.

- Une zone de confinement pourrait soutenir l'établissement futur et le maintien de zones indemnes, conformément à la NIMP 4 – « Exigences pour l'établissement de zones indemnes » et de la NIMP 8 – « Détermination de la situation d'un organisme nuisible dans une zone ». L'établissement d'une zone exempte de ravageurs favoriserait le commerce continu dans les régions qui se trouvent à l'extérieur de la zone de confinement si la GV y était détectée.

- Une fois mise en œuvre, une zone de confinement peut exiger moins de ressources que le programme actuel, mais des ressources similaires à l'option alternative no 1. Si la GV est détectée à l'intérieur de la zone, une enquête demeurerait requise pour veiller à ce que la zone soit délimitée et que la GV soit confinée à l'intérieur des limites géographiques de la zone de confinement.

Inconvénients

- Une zone de confinement aurait une incidence sur les producteurs à l'intérieur de la zone qui pourraient n'avoir aucun lien avec les enquêtes sur la GV ou qui ne possèdent aucun champ restreint.

- Tous les producteurs situés à l'intérieur de la zone de confinement seraient tenus d'établir des lieux ou des sites de production exempts d'organismes nuisibles pour soutenir le déplacement des produits réglementés provenant de la zone de confinement contiguë (par exemple, tout ce qui pourrait déplacer de la terre).

- Les producteurs détenant des champs à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement auraient de la difficulté à s'assurer que tous leurs équipements soient exempts de terre avant de quitter cette zone, à moins qu'ils n'y aient établi un lieu de production exempt d'organismes nuisibles.

- Tous les champs restreints à l'extérieur de la zone de confinement particulière devraient continuer d'être réglementés par soit le programme actuel ou l'option alternative no 1, et pourraient avoir une incidence sur le développement d'éventuels lieux exempts d'organismes nuisibles.

- Il faudrait délimiter avec exactitude et surveiller intensément toute zone de confinement, notamment en effectuant une surveillance visuelle et en procédant à un échantillonnage des sols, pour définir le périmètre de la zone. Celle-ci serait sujette à changement si l'organisme nuisible était détecté dans la zone tampon.

Proposition pour la gestion du risque

Selon l'examen mené par l'ACIA des enquêtes antérieures, d'autres facteurs de risque, comme la gestion des déchets, les propriétaires des terres par le passé et l'échange de champs, ainsi que les observations de la propagation locale, ont conclu que des changements au programme actuel sont nécessaires et que l'adoption d'une approche plus rigoureuse en matière de biosécurité est justifiée.

L'approche actuelle proposée par l'ACIA pour répondre aux risques identifiés consiste à choisir l'option alternative no 1 : Système de gestion de la ferme, en ce qui concerne la gestion des risques. Cette option équilibre les facteurs de risque de propagation humaine par le déplacement des tubercules des pommes de terre, de la terre (par exemple, des résidus de sol et de la terre qui se colle à de l'équipement agricole), des intrants agricoles (par exemple, le fumier) et les flux de déchets provenant d'une ferme utilisant des champs restreints en raison du risque présenté par la GV. Cette approche permet également de protéger les échanges de champs entre producteurs qui utilisent des champs restreints, ainsi que de limiter l'exposition éventuelle de la GV. À l'avenir, si la GV continue d'être détectée, l'option no 2 : La zone de confinement (zone contiguë) peut s'avérer l'approche la plus appropriée pour prévenir la propagation de la GV lorsque les détections sont élevées et concentrées dans une région géographique, et que des facteurs de risque multiples ou inconnus contribuent à la propagation de la GV. En pareil cas, la présence persistante de la GV et l'étendue inconnue de la population justifieraient la prise de mesures d'atténuation plus rigoureuses.

Après avoir reçu les commentaires et la rétroaction des parties prenantes, les détails particuliers concernant la décision finale seront définis dans le prochain Plan national d'intervention face à la galle verruqueuse de la pomme de terre qui remplacera l'actuel PCLLTVGPT.

Il convient de souligner que le Plan national d'intervention de la galle verruqueuse de la pomme de terre, qui sera appuyé par le présent DGR, s'appliquera à la détection de la présence de la GV dans toute province, à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador. Les propositions propres à l'Î.-P.-É peuvent découler du Plan national d'intervention contre la galle verruqueuse de la pomme de terre.