Sur cette page

- 1.0 Objectif

- 2.0 Aperçu

- 3.0 Acronymes

- 4.0 Glossaire

- 5.0 Orientation opérationnelle

- 6.0 Références

- Annexe 1 : Biosécurité du véhicule

- Annexe 2 : Désinfection chimique

- Annexe 3 : Équipement et matériel de biosécurité

1.0 Objectif

Cette orientation opérationnelle expose les principes de biosécurité et décrit les mesures à prendre en ce sens pour mener les activités de l'ACIA dans les 3 secteurs d'activités (la santé animale, la protection des végétaux et la salubrité des aliments). Le présent document est :

- un document de base offrant un cadre de travail qui permet au personnel d'inspection de prendre des décisions quant aux mesures de biosécurité

- un document de référence à l'intention des inspecteurs pour veiller à l'intégration de concepts et de mesures de biosécurité dans les activités courantes

2.0 Aperçu

La biosécurité est un ensemble de mesures que l'on adopte pour atténuer le risque d'introduction et de propagation des dangers. Les dangers peuvent se propager de nombreuses façons, par exemple par les mains, les chaussures, les vêtements et les véhicules. Une brèche dans les mesures de biosécurité peut avoir des effets dévastateurs sur la santé, la salubrité des aliments, l'économie et l'environnement. Chacun a un rôle à jouer dans la biosécurité, et il est crucial que les inspecteurs de l'ACIA prennent des mesures pour réduire le risque de devenir un vecteur de transmission de dangers lorsqu'ils effectuent leurs activités.

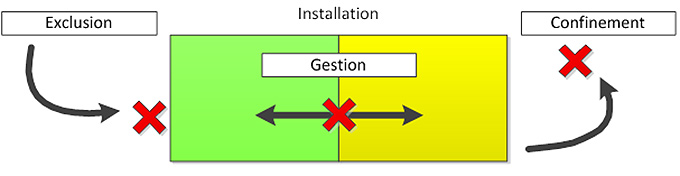

On répartit les mesures de biosécurité en 3 catégories, selon l'intention.

- l'exclusion aide à limiter l'introduction d'agents dangereux dans un lieu

- la gestion permet de réduire au minimum la circulation des agents dangereux dans un lieu

- le confinement aide à limiter la diffusion d'agents dangereux hors du lieu

Diagramme des concepts de biosécurité

Figure 1 : Diagramme des concepts de biosécurité

Diagramme des concepts de biosécurité. L'exclusion aide à limiter l'introduction de dangers dans un lieu. Ceci est illustré par une flèche menant à un X rouge, avant le lieu. Dans le lieu, nous avons un rectangle vert et jaune pour représenter deux différents endroits dans le site. Une flèche à deux pointes avec un x rouge (sur la flèche) représente la gestion de dangers dans un lieu. Une flèche menant du lieu vers l'extérieur (à un x rouge) représente le confinement qui aide à limiter la diffusion de dangers hors du lieu.

Le personnel de l'ACIA doit prendre des mesures de biosécurité dans les situations suivantes :

- avant d'entrer dans un lieu pour empêcher l'introduction des agents dangereux (exclusion)

- lors des déplacements dans un lieu afin de minimiser la propagation d'agents dangereux (gestion)

- à la sortie d'un lieu pour empêcher la propagation d'agents dangereux vers d'autres lieux (confinement)

3.0 Acronymes

- ACIA

-

Agence canadienne d`inspection des aliments

- ARLA

-

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

- DIN

-

Numéro d'identification de médicament ou Identification numérique de la drogue

- EPI

-

Équipement de protection individuelle

- HACCP

-

Système d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques

- FTS

-

Fiches techniques sur la sécurité

- MIIA

-

Modèle d'inspection intégré de l'Agence

- pH

-

Potentiel d'hydrogène

- PIS

-

Procédure d'inspection standardisée

4.0 Glossaire

- Antiseptique :

-

Composé chimique utilisé sur des tissus vivants (par exemple : la peau) pour neutraliser les organismes causant des maladies à un niveau jugé sécuritaire.

- Assainisseur :

-

Composé chimique qui réduit le nombre d'organismes présents sur les objets inertes, sans les éliminer complètement.

- Biosécurité :

-

Ensemble de pratiques servant à prévenir le plus possible la transmission de ravageurs, de maladies et de contaminants, y compris leur introduction (bioexclusion), leur propagation parmi les populations (gestion biologique) et leur libération dans l'environnement (bioconfinement).

- Biosécurité de base (niveau 1) :

-

Activités à faible risque et sans contact qui se limitent aux aires où le risque éventuel d'un danger est improbable.

- Biosécurité de routine (niveau 2) :

-

S'applique aux activités lorsqu'il y a un risque modéré de contact avec d'éventuels agents dangereux. Ce niveau est considéré comme étant la norme pour les activités d`inspections courantes.

- Biosécurité accrue (niveau 3) :

-

Risque élevé de transmission de maladies réglementées qui ne sont pas hautement transmissibles et de maladies non réglementées pouvant être hautement transmissibles. Mesures applicables aux situations nécessitant des mesures de biosécurité de niveau supérieur. Ceci peut comprendre des mesures accrues de bio-exclusion dans les visites de lieux d'élevage et de lieux avicoles (établissements exempts d'organismes pathogènes spécifiques, lieux de reproduction et autres lieux, le cas échéant), des situations nécessitant un bioconfinement de niveau supérieur (soupçon ou confirmation de maladie non réglementée pouvant être hautement transmissible ou de maladie réglementée n'étant pas hautement transmissible) ou d'autres situations requérant la prise de mesures accrues de biosécurité.

- Biosécurité de confinement (niveau 4) :

-

Niveau de biosécurité nécessitant la mise en place de fonctions de contrôle lorsque l'on soupçonne ou constate la présence d'un danger réglementé hautement transmissible, ou en cas de préoccupation en matière de santé publique.

- Bioconfinement :

-

Application de mesures et de procédures mise en œuvre pour empêcher la propagation et la diffusion de ravageurs, de maladies et de contaminants à partir d'un site.

- Contact direct :

-

On parle de transmission par contact direct lorsqu'il y a contact physique entre des animaux ou, des végétaux ou des aliments et un animal ou, une plante ou une personne vulnérable et qu'il y a transmission du danger. Équipement de protection individuelle (EPI) réduit au minimum le potentiel de transmission par contact direct.

- Contact indirect :

-

On parle de transmission par contact indirect lorsqu'un hôte sensible (animal, plante ou personne) est exposé à la suite d'un contact avec une surface contaminée. Exemples de surfaces pouvant avoir été contaminées :

- équipement

- aliment

- matériaux d'emballages

- véhicules

- vêtements/chaussures

- sol, eau ou matière organique

- Contaminant :

-

Agent biologique, physique ou chimique ou autre substance que l'on retrouve dans un produit réglementé et qui peuvent compromettre la santé des humains ou des animaux, ou encore la protection des végétaux ou de l'environnement.

- Danger :

-

Tel qu'il est indiqué dans le Modèle d'inspection intégré de l'Agence (MIIA), un danger peut être de nature biologique, chimique ou physique. Cette distinction est définie ainsi dans le MIIA :

Danger biologique – Toute maladie ou tout agent pathogène, microorganisme, ravageur ou vecteur causant des maladies ou des affections qui présentent un danger pour la santé des humains ou des animaux ou pour la protection des végétaux ou de l'environnement.

Danger chimique – Substance chimique qui présente un danger pour la santé humaine, animale ou végétale ou l'environnement.

Danger physique – Tout corps étranger qui n'est normalement pas présent dans un produit et qui représente un danger pour la santé des humains ou des animaux ou pour la protection des végétaux ou pour l'environnement.

- Désinfectant :

-

Composé chimique appliqué sur des objets inertes (non vivants) dans le but de détruire ou de rendre irréversiblement inactifs les organismes causant des maladies.

- Désinfection :

-

Application d'un processus physique ou chimique à une dose qui permet de neutraliser les organismes causant des maladies, incluant les produits chimiques, la chaleur, la radiation et les rayons ultraviolets sans s'y limiter.

- Exclusion :

-

Ensemble de mesures et de procédures mises en œuvre pour réduire au minimum l'introduction de ravageurs, de maladies et de contaminants dans les lieux, ou d'empêcher leur introduction.

- Fonction de contrôle :

-

Ensemble d'activités et de mesures particulières entreprises à la suite d'un incident démontrant la présence d'un risque inacceptable ou d'un risque potentiellement inacceptable pour la santé des humains ou des animaux ou la protection des végétaux ou de l'environnement. C'est une intervention qui a lieu lorsque le risque se concrétise.

- Gestion :

-

Ensemble de mesures et de procédures mises en place pour réduire au minimum ou contribuer à empêcher la propagation de ravageurs, de maladies et de contaminants entre les individus d'un même site.

- Lieu(x) :

-

Lieu géographique, incluant les terrains, les bâtiments et les installations (par exemple serres, enclos, parcs de groupage ou centres de rassemblement).

- Pesticide :

-

Les pesticides servent à éliminer les organismes nuisibles. Le terme englobe généralement les insecticides et les fongicides. Les insecticides sont employés directement contre les insectes broyeurs ou suceurs et contre leurs larves, alors que les fongicides servent plutôt à lutter contre les champignons, les moisissures et les infections bactériennes.

- Ravageur :

-

Toute espèce ou souche, ou encore tout biotype d'organisme nuisible à la santé des humains ou des animaux, ou à la protection des végétaux ou de l'environnement (y compris les prions).

- Risque :

-

Comprend les préoccupations de santé, environnementales, économiques, sociales et de protection des consommateurs.Le risque est le produit de la probabilité d'un événement indésirable et de la gravité de ses impacts. L'évaluation des risques tient compte des risques biologiques, chimiques et physiques qui menacent la santé des personnes, des animaux, des plantes, ou l'environnement (y compris les impacts économiques et sociaux).

- Surveillance :

-

Réalisation d'une série programmée d'observations ou de mesures de paramètres de contrôle afin de vérifier qu'une mesure de contrôle donne les résultats escomptés.

- Vecteur :

-

Porteur, ou agent, capable de transmettre un danger d'une source infectée à un hôte.

5.0 Orientation opérationnelle

5.1 Principes de biosécurité

De nombreux dangers peuvent se transmettre facilement parmi les populations végétales et animales ou dans un environnement de transformation des aliments. Les inspecteurs de l'ACIA doivent se rappeler qu'ils peuvent être des vecteurs de transmission d'agents dangereux et donc les transférer par inadvertance dans le lieu visité et à d'autres lieux par les vêtements, les chaussures, l'équipement ou les véhicules utilisés durant leurs activités.

Une journée de routine peut obliger un inspecteur à visiter un ou plusieurs lieux. Selon la situation, ces lieux peuvent comporter différents niveaux de biosécurité, pouvant ainsi hausser le risque d'introduction et de propagation d'agents dangereux du lieu qui fera ensuite l'objet d'une inspection. Par conséquent, l'inspecteur doit planifier sa journée en s'assurant qu'il a les ressources adéquates pour implanter des mesures de biosécurité entre les activités. Si possible, planifier les inspections du même niveau de biosécurité le même jour lorsque plusieurs inspections sont nécessaires. Lorsque plusieurs activités d'inspection sont requises dans des lieux présentant des risques variables, l'inspecteur devrait planifier les inspections à partir du risque le plus faible de contact ou de transmission d'un danger au risque le plus élevé. De même, il doit planifier ses activités dans chaque lieu de façon à réduire la propagation d'un danger en se déplaçant d'une zone à une autre et en passant d'une activité à une autre en commençant toujours par les zones ou les activités associées au risque le moins élevé.

Remarque

Il ne faut pas oublier que le sol, les liquides corporels (contact direct avec un animal vivant ou indirect dans le processus d'abattage) et diverses surfaces peuvent abriter des dangers pouvant être propagés par inadvertance. Il est important de s'assurer que des mesures adéquates sont mises en œuvre de façon efficace afin de réduire tout risque éventuel.

Il est très difficile de gérer les risques de biosécurité associés aux activités d'inspection, car les dangers ne sont pas toujours faciles à identifier. Ils sont souvent invisibles et nombre d'entre eux ne peuvent être confirmés qu'à la suite de tests. C'est pourquoi les inspecteurs de l'ACIA doivent faire preuve de prudence et présumer que des dangers sont présents, être conscients du risque encouru (introduction, transport et libération) des maladies et prendre les précautions appropriées.

De nombreux exploitants ont mis en place des plans de biosécurité, surtout dans les secteurs qui ont adopté une série de pratiques normalisées de salubrité des aliments. Ils ont par exemple instauré des programmes de salubrité des aliments à la ferme afin de satisfaire aux exigences nationales et internationales en matière de commerce. Dans le cas de la transformation alimentaire, de nombreux exploitants ont mis sur pied des programmes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Nombre de ces programmes comportent des exigences de biosécurité. Il importe que les inspecteurs de l'ACIA connaissent les exigences spécifiques de l'exploitant à cet égard et qu'ils s'y conforment. Si un lieu dispose de mesures de biosécurité plus strictes que le niveau de sécurité applicable de l'ACIA, le personnel de l'Agence doit à cet égard respecter le niveau de biosécurité le plus élevé.

L'ACIA a créé à l'intention des exploitants des documents d'orientation spécifiques à certains produits pour les aider à élaborer un plan de biosécurité, par exemple pour les animaux terrestres (Normes nationales de biosécurité et principes de biosécurité ‒ Animaux ‒ Agence canadienne d'inspection des aliments) et les végétaux (Biosécurité des cultures et protection des végétaux ‒ Agence canadienne d'inspection des aliments). Les informations de biosécurité spécifiques aux produits peuvent être consultées via Merlin dans les informations de son secteur d'activité.

5.2 Détermination du niveau de biosécurité requis

C'est le degré du risque éventuel qui détermine le niveau de biosécurité requis pour mener des activités. Les inspecteurs de l'ACIA doivent être proactifs et faire preuve de leadership afin de prévenir la transmission de dangers. Bien des dangers ne sont pas visibles avant l'apparition de signes ou de symptômes et un résultat d'analyse est requis pour en confirmer la présence, ce qui peut prendre des heures, des jours, voire des semaines. Ainsi, une stratégie proactive de biosécurité part du principe qu'un danger peut être présent.

L'éventail de biosécurité inclut des mesures proactives visant à minimiser le potentiel d'introduction d'un danger, la gestion des dangers et le confinement des dangers une fois qu'ils ont été identifiés. L'effort de biosécurité requis est directement lié au risque des activités d'inspection et est classé en niveaux, par exemple le niveau 1 pour un risque faible.

Il est essentiel que les inspecteurs connaissent les dangers existants ou potentiels associés aux activités régulières et qu'ils planifient leurs activités en conséquence afin de réduire les risques. Les mesures de biosécurité à prendre sont grandement tributaires des éléments suivants :

- activité d`inspection

- produit visé et type d'opération

- population visée

- état des lieux (degré actuel de risque)

- dangers réels et éventuels qui se présentent durant les activités, ainsi que leurs répercussions éventuelles

- facteurs aggravants (par exemple : le vent)

- situation de risque entourant la région concernée

- horaire de l'inspecteur

Compte tenu de ce qui précède, il faut répondre aux questions ci-dessous pour préparer et planifier des activités.

- Y a-t-il des programmes officiels de l'ACIA exigeant des mesures de biosécurité pour les produits/lieux inspectés?

- L'exploitant visé dispose-t-il d'un plan de biosécurité ou d'autres programmes qui exigent la prise de mesures de biosécurité précises?

- Quel niveau de biosécurité doit-on appliquer dans le lieu à inspecter?

- Que faut-il pour prévenir:

- introduction de dangers dans le lieu durant l'inspection (exclusion)?

- propagation de dangers au sein des lieux durant l'inspection (gestion sur place)?

- propagation de dangers en provenance des lieux après une inspection (confinement)?

- Comment les inspections doivent-elles être planifiées pour atténuer le risque?

- Quel est le matériel requis pour implanter les mesures de biosécurité requises?

- Le matériel se trouve-t-il sur place?

Toujours valider l'état (le degré actuel de risque) d'un lieu et de la zone environnante avant de procéder à une activité et étudier les préoccupations signalées lors d'activités précédentes. La validation exige de communiquer avec l'exploitant avant l'activité pour assurer la prise en compte de nouveaux renseignements puisqu'ils peuvent modifier le niveau de biosécurité requis ou encore entraîner le report ou le changement de l'activité.

La communication permettra également de déterminer si d'autres mesures de biosécurité doivent être prises conformément aux exigences connexes de l'exploitant. Les exigences de biosécurité propres à un lieu peuvent inclure, par exemple, des procédures d'enregistrement, le port de couvre-chaussures, les bains de pieds, le port d'un sarrau ou d'un filet à cheveux pour les déplacements d'une aire donnée à un bureau ou à un espace de stationnement désigné. Enfin, la communication permettra à l'inspecteur de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) qui est fourni par la partie réglementée et le matériel qu'il doit apporter. Il peut s'agir, par exemple, de bottes, de couvre-bottes, de combinaisons, de sarraus, de gants, de masques ou filet à cheveux.

Importance de l'EPI

L'EPI protège les personnes de tout contact direct ou indirect avec les agents dangereux. Il est aussi un moyen efficace de circonscrire un danger lorsque l'on retire l'EPI de façon adéquate, qu'on le range dans un contenant hermétique ou que l'on en dispose dans un lieu contaminé. L'EPI requis est directement lié au danger potentiel ou connu, c'est-à-dire la nature du danger et la sévérité des conséquences, ainsi qu'aux mesures de biosécurité requises pour mener l'activité.

5.3 Niveaux de biosécurité

Il existe 4 niveaux de mesures de biosécurité.

- Mesures de biosécurité de base (niveau 1)

- Mesures de biosécurité de routine (niveau 2)

- Mesures de biosécurité accrues (niveau 3)

- Mesures de biosécurité de confinement (niveau 4)

Chaque niveau comprend un ensemble de mesures de biosécurité. Certaines activités d'inspection exigent déjà le respect des mesures de biosécurité de l'ACIA. Par conséquent, les inspecteurs de l'Agence doivent déterminer s'il existe des mesures officielles de biosécurité lorsqu'ils planifient leurs activités.

Il est admis que toutes les activités menées par les inspecteurs de l'ACIA ne correspondent pas « parfaitement » à l'un des 4 niveaux de biosécurité. Par conséquent, l'inspecteur devra peut-être évaluer le risque et recourir à son jugement pour déterminer la combinaison de mesures préventives la plus appropriée.

Remarque

- La diversité des activités menées par le personnel de l'ACIA exige souvent une prise de décision concernant le risque afin de déterminer la combinaison de mesures préventives la plus appropriée à l'intérieur d'un niveau, et parfois de plusieurs niveaux (par exemple : niveau de biosécurité de routine à accrue).

- La transmission de dangers peut se produire de diverses façons, par un contact direct ou indirect avec un animal, un végétal, un vecteur, un aliment, une surface ou une matière organique infectée (par voie fécale-orale, muqueuse, sang, sol, etc.). La transmission peut aussi se produire quand un agent dangereux se transporte dans l'atmosphère (toux, éternuement, particules de poussières ou organismes dans des gouttelettes). Le type de mesures de biosécurité requises pour empêcher la transmission de dangers est fonction de différentes caractéristiques liées aux dangers. Consulter les plans spécifiques aux produits pour connaître les types de voies de transmission à prendre en compte pour un risque donné.

5.3.1 Mesures de biosécurité de base (Niveau 1)

Les mesures de biosécurité de base s'appliquent aux activités à faible risque et sans contact qui se limitent aux aires où le risque éventuel d'un danger est improbable. On ne prévoit aucun contact avec des matières potentiellement dangereuses pouvant entraîner une contamination de la personne, de ses vêtements, de ses chaussures, de son équipement ou des véhicules. La mesure de biosécurité minimale est d'être propre à l'arrivée et au départ, ce qui démontre également du respect et du professionnalisme.

Exemples d'activités pouvant nécessiter des mesures de biosécurité de base, sans s'y limiter :

- réunion ou séance de formation dans un environnement de bureau

- consultation de documents

- visite d'une résidence privée ou d'une agence commerciale

- travail de bureau effectué dans des locaux de l'ACIA

Remarque

- Si l'inspecteur doit traverser une aire à risque élevé pour se rendre à l'aire d'inspection, le niveau de biosécurité appliqué doit tenir compte du risque élevé.

Pratique exemplaire : Parer à l'imprévu

Même la journée la mieux planifiée peut déclencher un événement inattendu non mentionné dans les communications précédant l'inspection, par exemple la déclaration d'un danger ou d'un événement inattendu haussant le risque éventuel une fois que l'inspecteur est sur place. Ce peut aussi être simplement une partie réglementée qui demande un avis, ce qui peut entraîner un contact dans une aire de production qui ne faisait pas partie de l'activité prévue.

Évaluation du risque : On peut par exemple mettre en œuvre des mesures de biosécurité accrues ou encore reporter l'activité. Quel que soit le cas, il est souhaitable d'avoir avec soi le matériel et l'EPI requis afin de pouvoir hausser les mesures de biosécurité sur place ou à la sortie des lieux en cas d'imprévu.

Mesures de biosécurité de base

Planification

- Communiquer avec l'exploitant pour discuter des processus, des préoccupations et des exigences en matière de biosécurité

- S'assurer de la propreté des vêtements, des chaussures et de tout autre matériel et équipement (désinfecter au besoin)

- Rassembler les produits de nettoyage et les désinfectants

- Ranger le matériel et l'équipement dans un compartiment propre du véhicule

- Veiller à ce que l'intérieur et l'extérieur du véhicule soient visiblement propres

Inspection

- Se laver ou se désinfecter les mains avant d'entrer dans le lieu, lors des déplacements dans celle-ci, à la demande de l'exploitant, ainsi qu'à la sortie

- Garer le véhicule dans le stationnement destiné aux visiteurs et éviter tout contact avec du fumier, des matières organiques et de l'eau stagnante

- Informer l'exploitant de son arrivée et signer le registre, au besoin

- Ne prendre que le matériel et l'équipement requis pour accomplir l'activité

- Ne pas accéder aux aires contrôlées, d'accès restreint ou de production pour éviter tout danger éventuel pour la biosécurité

- Nettoyer et désinfecter le matériel utilisé, au besoin

Suite à l'inspection

- Si les vêtements sont visiblement souillés ou s'ils ont été involontairement en contact avec des agents dangereux, changer de vêtements ou les confiner au moment de rentrer au bureau ou avant de visiter d'autres lieux

- Si le véhicule est très contaminé par des matières organiques, le laver avant de se rendre ailleurs

- Se réapprovisionner en fournitures

Désinfecter ou ne pas désinfecter – telle est la question

Qu'il s'agisse des chaussures, des pneus du véhicule, à l'intérieur des ailes ou du châssis de roulement, les exemples de situations ci-dessous peuvent nécessiter une désinfection lorsqu'une activité de base ou de routine est effectuée.

- Lors de la préparation de l'inspection, vous vous rendez compte que la zone a déjà eu un historique de dangers. Il y a donc une sensibilisation accrue à la vulnérabilité du secteur du produit visé aux dangers.

- L'exploitant exige une désinfection avant l'arrivée au lieu et à sa sortie. Il peut penser que les inspecteurs du gouvernement propagent des agents dangereux. La prise de précautions supplémentaires peut atténuer ces préoccupations et améliorer les relations professionnelles.

- Il y a un danger émergent préoccupant pour le Canada qui pourrait nuire à la capacité de l'exploitant de maintenir l'accès aux marchés actuels et d'accéder à de nouveaux marchés.

- L'inspecteur a, par inadvertance, marché dans une matière organique, des eaux usées, des sécrétions, un fluide ou du fumier, ou encore conduit dans ces endroits.

Donner l'exemple pour inciter l'exploitant à adopter des pratiques exemplaires en matière de biosécurité.

5.3.2 Mesures de biosécurité de routine (Niveau 2)

Les mesures de biosécurité de routine concernent les activités associées à un risque modéré de contact avec d'éventuels agents dangereux. Ce niveau est considéré comme étant la norme pour les activités d`inspection courantes. Les mesures de biosécurité préventives de routine viennent compléter les mesures de biosécurité de base (niveau 1) décrites plus haut.

La prise de mesures de biosécurité préventives additionnelles peut réduire les risques associés aux éventuels dangers accrus. La biosécurité repose sur l'application constante de mesures de routine. Le processus débute avant le départ de la maison et se poursuit jusqu'au retour du travail. Le personnel qui entre en contact avec des agents dangereux durant ses activités personnelles doit s'assurer que ceux-ci ne sont pas transmis par inadvertance. Les vêtements personnels et les véhicules peuvent être contaminés et transmettre des agents dangereux.

La plupart des activités menées par l'ACIA exigent la prise de mesures de biosécurité de routine et impliquent la vérification et le suivi de la conformité aux règlements. Les renseignements obtenus à la suite de ces activités peuvent faire hausser le niveau de biosécurité requis au moment d'accomplir les activités au lieu. Si l'on soupçonne ou cerne la présence d'un danger, réglementé ou non, le niveau de biosécurité peut être haussé au niveau de Mesures de biosécurité accrues (niveau 3) ou Mesures de biosécurité de confinement (niveau 4).

Exemples d'activités pouvant nécessiter des mesures de biosécurité de routine, sans s'y limiter :

- activités sur le terrain, incluant les vignobles, les vergers, fermes de petits fruits, les fermes de pommes de terre de semence

- audits d'usine de transformation

- inspection de viande/d'abattoirs

- vérification d'entente de conformité et de plan de control préventif

- inspection sur le terrain

- enquêtes biologiques pour la détection de ravageur

Mesures de biosécurité de routine

Une préparation et une planification adéquates sont nécessaires pour assurer une bonne communication entre le personnel de l'ACIA et l'exploitant, et ainsi minimiser le risque d'atteinte à la biosécurité et de propagation d'agents dangereux.

Planification

- Se renseigner sur les mesures de biosécurité déjà établies par l'exploitant. Ainsi, si ces mesures de biosécurité sont plus strictes, les inspecteurs doivent les respecter

- Déterminer les mesures de biosécurité propres aux lieux qui doivent être appliquées à l'entrée et à la sortie

- Déterminer l'état sanitaire actuel des animaux/végétaux sur place. La présence ou l'apparition récente d'un danger transmissible à ce lieu ou aux autres lieux augmente le risque de transmission de maladies sur les lieux mêmes et à l'extérieur de ceux-ci. Il faut donc procéder à une planification plus poussée afin de garantir la prise en compte de ces risques

- Essayer de ne prévoir qu'une activité par lieu similaire par jour. Si ce n'est pas possible, visiter les lieux à faible risque ou vulnérables avant les lieux à risque élevé ou moins vulnérables. Procéder de la même manière pour les différentes étapes de production au sein d'un même lieu

- Déterminer quelles sont les fournitures de biosécurité (par exemple : combinaisons, bottes ou eau) fournies (lieux dédiés)

- Assembler tout l'équipement et tout le matériel requis pour les activités sur place et s'assurer qu'ils sont propres et préparer la trousse de biosécurité

- Veiller à ce que l'intérieur et l'extérieur du véhicule soient propres et ranger le matériel/l'équipement comme il se doit

- Mélanger les produits désinfectants conformément aux directives du fabricant

Inspection

- Rouler lentement sur le site

- Garer le véhicule dans le stationnement réservé aux visiteurs, dans l'aire de stationnement désignée ou à un endroit propre et sec, situé à distance des bâtiments et des aires de production

- Ne prendre que le matériel et l'équipement requis pour accomplir l'activité d'inspection

- Aviser l'exploitant de son arrivée et respecter toute mesure de biosécurité supplémentaire

- Revêtir un EPI propre dans une aire désignée, par exemple:

- l'aire de stationnement de l'installation principale et de la production de volailles et de bétail

- en bordure d'un champ

- le lieu désigné à l'enlèvement des vêtements de l'installation de transformation primaire et secondaire des aliments

- Veiller à ce que les chaussures soient propres et désinfectées avant d'entrer dans les aires de production

- Se laver les mains avec un assainisseur ou un désinfectant approprié

- Signer le registre des visiteurs, le cas échéant

- Envisager la logique de déplacement ci-dessous lors de l'inspection:

- passer des aires les plus propres aux aires les plus sales

- passer des animaux les plus jeunes aux animaux les plus vieux

- passer des installations de propagation/cultures mères aux bâtiments/champs de production

- passer des éléments en bonne santé aux éléments malades ou infectés

- passer des aires à faible risque aux aires à risque élevé

Remarque

S'il est impossible de suivre la logique de déplacement mentionné ci-dessus, il faut prendre d'autres mesures de biosécurité afin de réduire au minimum la transmission éventuelle d'agents dangereux.

- Au besoin, porter des gants de nitrile, de latex ou de caoutchouc

- Dans la mesure du possible, se déplacer sur des surfaces dures/propres, telles que le ciment ou l'asphalte

- Nettoyer et désinfecter les vêtements d'extérieur et l'équipement entre les différentes aires d'un même lieu, le cas échéant

Quitter le lieu

Remarque

Certains des éléments ci-dessous commencent par les expressions « Au besoin » ou « Dans la mesure du possible » afin de permettre l'adoption de différents protocoles de mesures de biosécurité de routine dans les secteurs d'activités ou de produits.

- Au besoin, placer les déchets et le matériel contaminé ou jetable dans un sac-poubelle en plastique et (avec la permission de la partie réglementée) laisser ce sac sur le lieu pour son élimination

- Au besoin, avant de quitter le lieu, nettoyer l'extérieur des vêtements, des récipients et de l'équipement avec une solution détergente pour retirer tout débris organique, puis rincer

- Au besoin, vaporiser du désinfectant sur les vêtements, les récipients et l'équipement ou les immerger dans une solution de désinfectant. Laisser le désinfectant agir pendant la durée prescrite dans les instructions du fabricant

- Dans la mesure du possible, rincer les vêtements, les récipients et l'équipement avec de l'eau propre une fois le temps prescrit de contact avec le désinfectant est écoulé – selon le désinfectant utilisé

- Si le séchage à l'air libre n'est pas possible, sécher les vêtements, les récipients et l'équipement avec des serviettes. Jeter les serviettes dans les ordures du lieu (dans un sac scellé) ou les placer dans un sac de plastique scellé. Vaporiser du désinfectant à l'extérieur du sac

- S'il est impossible de procéder à la désinfection sur les lieux, nettoyer l'équipement afin d'éliminer les traces visibles de contamination, puis le placer dans un contenant ou un sac scellé qu'on rapportera aux fins de nettoyage et de désinfection. Essuyer l'extérieur du contenant ou du sac avec du désinfectant avant de le rapporter

- Se laver et se désinfecter les mains

- Suivre toute autre mesure de biosécurité du lieu concernant le départ qui peut-être en place

- Vérifiez qu'il n'y a pas de dangers visibles ou de ravageur sur les vêtements, l'équipement et les véhicules

Processus concernant les véhicules

Une description détaillée du processus de nettoyage et de désinfection des véhicules est présentée dans l'annexe 1.

Après l'inspection

- Retirer les vêtements, les bacs/contenants et l'équipement de la section « propre » du véhicule

- Retirer les sacs ou les bacs/contenants scellés de la section « souillée » du véhicule

- Nettoyer le véhicule selon l'annexe 1.

- Nettoyer et désinfecter tout vêtement, bacs/contenants ou équipement n'ayant pas pu être nettoyé sur les lieux

- Éliminer comme il convient les vêtements, les récipients et l'équipement qui ne peuvent pas être nettoyés ou désinfectés

- S'assurer que les vêtements et les chaussures sont propres avant de rentrer au bureau

- Nettoyer les combinaisons souillées conformément aux mesures de biosécurité ou faire appel aux services d'une buanderie sous-traitante

- Regarnir les bacs/contenants désignés avec du matériel propre et un équipement désinfecté

- Au besoin, se doucher et se laver les cheveux

- Laver les vêtements personnels portés au lieu

5.3.3 Mesures de biosécurité accrues (Niveau 3)

On hausse le niveau de biosécurité du niveau de base et de routine au niveau de biosécurité accrue quand :

- un risque élevé a été identifié (soupçonné ou confirmé)

- les inspecteurs visitent des lieux où se trouvent des végétaux ou des animaux vulnérables

- les inspecteurs visitent des lieux fabriquant des produits précis destinés à une population à risque élevé

De façon générale, voici les situations pouvant se présenter :

- un danger non réglementé hautement transmissible est soupçonné ou confirmé

- un danger réglementé non hautement transmissible est soupçonné ou confirmé

- une population à risque élevé

Exemples d'activités pouvant nécessiter des mesures accrues de biosécurité, sans s'y limiter :

- activités d`inspection liées à des programmes de certification des importations/exportations (l'inspection des végétaux peut ne nécessiter que les niveaux 1 ou 2)

- inspection d'un laboratoire

- inspection d'une porcherie exempte de pathogènes

- encan (vérification de l'identification et transport sans cruauté)

- inspection de couvoir

- inspection de centre d'insémination artificielle

- production de végétaux (serre) d'entreprises important du matériel destinés à la propagation

- pépinières

Qu'est-ce qu'une population à risque élevé?

Une population à risque élevé est une population d'animaux, de végétaux ou de personnes qui est considérablement vulnérables aux dangers. En voici quelques exemples :

- animaux qui sont vulnérables à certains agents pathogènes

- centres de collecte d'animaux ou encans

- animaux ou plantes vulnérables (matériel de propagation végétal)

- les plantes (telles que le stock nucléaire) qui ont été élevées et testées pour être exemptes de virus ou d'autres agents pathogènes

- personnes sensibles ou allergiques à certains aliments ou ingrédients (allergènes, par exemple les arachides, le gluten ou les œufs)

- les enfants, personnes âgées, femmes enceintes et personnes immunodéprimées

- personnes avec des contraintes alimentaires particulières

Mesures de biosécurité accrues

Remarque : Appliquer toutes les mesures décrites dans la section « Mesures de biosécurité de routine », ainsi que les mesures supplémentaires ci-dessous.

Populations à risque élevé

Planification

- Fournir à l'exploitant la liste de l'équipement et du matériel à apporter sur les lieux. Il est possible que certains exploitants refusent de laisser entrer de l'équipement provenant de l'extérieur. Déterminer à l'avance avec la direction du lieu les procédures de nettoyage et de désinfection de l'équipement et des fournitures qu'elle juge satisfaisantes

- Transmettre le nombre d'employés de l'ACIA qui participeront à l'activité et toute mesure de biosécurité préalable à la visite

- Déterminer si l'établissement exige que le personnel prenne une douche avant d'entrer dans ses lieux et d'en sortir et qu'il porte des vêtements appropriés

- Prévoir suffisamment de temps pour effectuer les activités sur les lieux

Inspection

- Appliquer les mesures spécifiques aux lieux

- Permettre à l'exploitant de nettoyer et de désinfecter à nouveau l'équipement et le matériel ou de fournir l'équipement et le matériel approprié pour les lieux, si demandé.

- Éviter de quitter les lieux et d'y revenir inutilement

- Se préparer, entrer dans le site, effectuer les tâches prévues, puis sortir du site

- Respecter les exigences d'accès aux zones de biosécurité et aux aires d'isolement, y compris aux pépinières et aux aires de reproduction où des mesures supplémentaires peuvent être appliquées

- Suivre les mesures de biosécurité de routine requises avant de quitter les lieux

Suivant l'inspection

- Appliquer les mesures de biosécurité de routine à son retour au bureau

Dangers non réglementés – hautement transmissibles

Planification

- Obtenir des renseignements détaillés sur les dangers présents sur les lieux

- Planifier l'activité de sorte que ce soit la dernière activité de la journée

- Demander à l'exploitant d'installer des lave-bottes (bain de pieds, solution désinfectante et brosse à récurer) aux endroits critiques

- Préparer du matériel de biosécurité supplémentaire. En cas de risque pour la santé des humains, consulter des spécialistes, le superviseur ou le service Santé et sécurité au travail de l'ACIA

- Au besoin, apporter du matériel de nettoyage et de décontamination supplémentaires

- Préparer du désinfectant supplémentaire conformément aux recommandations du fabricant

- Au besoin, prévoir le matériel nécessaire pour installer des panneaux relatifs à la biosécurité

Inspection

Si un programme de l'ACIA l'exige :

- Établir une aire de nettoyage et de désinfection pour le personnel et l'équipement

- Préparer une quantité supplémentaire de désinfectant selon les recommandations du fabricant

- Éviter de quitter les lieux et d'y revenir inutilement. Il convient plutôt de se préparer, d'entrer dans le site, d'effectuer les tâches prévues, puis de quitter les lieux

- Laisser le matériel à usage unique et les déchets sur place. L'exploitant se chargera de leur élimination

- Si des gants sont portés, retirer la première paire sur place dans un endroit propre avant de laver l'équipement

- Retirer la seconde paire de gants en même temps que la combinaison

- Au moment de retirer la combinaison, être particulièrement prudent afin d'éviter de contaminer les vêtements portés en dessous

- Nettoyer et désinfecter les bottes et l'équipement avec beaucoup de prudence. Lorsqu'ils ont été nettoyés adéquatement, les remettre dans des contenants propres. Si le nettoyage n'est que partiel, placer dans un sac destiné au matériel souillé en vue d'un nouveau nettoyage et d'une désinfection à l'extérieur des lieux ou avant le déplacement vers une autre zone associée à un niveau de biosécurité différent

Afin de minimiser le risque de transmission des maladies à l'extérieur du site, conseiller à l'exploitant les mesures suivantes :

- obtenir l'avis d'un professionnel du secteur privé

- limiter les déplacements des animaux, des végétaux, des produits, des personnes, du matériel, de l'équipement et des objets à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre du site jusqu'à ce que l'exploitant ait obtenu l'avis d'un professionnel

- installer des panneaux relatifs à la biosécurité ou d'interdiction d'accès à l'entrée du lieu (routes)

Remarque

Ce sont les exploitants et leurs associations (industrie) qui sont principalement chargés de lutter contre les maladies non réglementées et d'intervenir; l'information communiquée aux exploitants constitue un avis. Les exploitants ne sont pas tenus de suivre les recommandations de l'ACIA.

Dangers réglementés non hautement transmissibles

- Suivre les protocoles de l'ACIA en matière d'enquête

- Informer au minimum le superviseur et les spécialistes des opérations

- Le personnel qui visite un lieu où la présence de dangers réglementés (non hautement transmissibles) a été confirmée ne doit pas visiter d'autres lieux sans prendre les mesures de biosécurité personnelles qui s'imposent

- Choisir un désinfectant approprié en fonction du danger. Se référer à l'annexe 2 Désinfection chimique

- S'assurer que les mesures de contrôle du site (restriction des déplacements, etc.) conviennent au danger présent et qu'elles ont été communiquées à l'exploitant

- Installer des panneaux relatifs à la biosécurité ou d'interdiction d'accès à l'entrée du lieu (routes)

- Conseiller à l'exploitant de limiter l'accès aux lieux

- Bien nettoyer et désinfecter tout l'équipement avant de quitter le site

5.3.4 Mesures de biosécurité de confinement (Niveau 4) – risque soupçonné ou identifié – dangers hautement transmissibles réglementés

Le niveau de biosécurité de confinement requiert la mise en œuvre de fonctions de contrôle lorsque l'on soupçonne ou que l'on a cerné un danger réglementé hautement transmissible ou une préoccupation en matière de santé publique (par exemple, rappel alimentaire, avertissement concernant la consommation d'eau). Les mesures de biosécurité de confinement (niveau 4) de l'ACIA sont bien définies (pour obtenir des informations spécifiques à la biosécurité, les inspecteurs consultent leurs experts en la matière utilisant les voies de communication établies) et comprennent des activités de contrôle et d'application des règlements.

L'ACIA compte différents types de fonctions de contrôle qui visent à réduire les effets d'un danger ou gérer le risque. Il peut s'agir d'un rappel, d'une destruction, d'une quarantaine, d'une ordonnance de traitement, d'une interdiction de déplacement, de la déclaration d'une aire contrôlée, d'une confiscation, de la déclaration d'un lieu infesté ou infecté, d'un refus d'entrée, du refus de certifier des produits destinés à l'exportation, du retrait et de la mise en garde publique (l'annexe D du MIIA présente diverses mesures réglementaires). Les mesures de biosécurité visant à assurer le confinement du danger sont établies selon le risque posé à l'inspecteur, de même que la nature du danger, la sévérité de son impact et le potentiel de propagation.

Exemples d'activités pouvant exiger des mesures de confinement en matière de biosécurité :

- intervention relative à un danger hautement transmissible à déclaration obligatoire

- intervention relative à un danger hautement transmissible à notification immédiate

- échantillonnage de nématodes à kyste de la pomme de terre dans les zones réglementées

- installation de confinement des phytoravageurs

- autres dangers surveillés par l'ACIA

- rappels

Remarque

Si l'on soupçonne la présence d'un danger réglementé hautement transmissible dans un lieu ou que le danger a été confirmé, l'ACIA met en place des mesures de contrôle strictes. Des mesures précises de bioconfinement, d'intervention en cas de danger et de surveillance sont également mises en place. Les activités d`inspection de routine sont alors interrompues et l'accès au lieu est hautement restreint et contrôlé.

Les mesures de biosécurité de confinement

Une fois sur les lieux, si le personnel soupçonne que les animaux sont atteints d'une maladie réglementée hautement transmissible, il convient de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la propagation de la maladie à l'extérieur des lieux et d'aviser en bonne et due forme le personnel de l'ACIA.

- Suivre les protocoles de l'ACIA

- Aviser immédiatement son supérieur et l'expert en la matière

- Consulter et suivre les recommandations précises énoncées dans les plans relatifs à un risque, le cas échéant

- Déterminer si l'exploitant doit instaurer des procédures de confinement, selon le danger soupçonné et le degré de certitude

- Installer des panneaux relatifs à la biosécurité ou d'interdiction d'accès à l'entrée du lieu (routes)

- Conseiller à l'exploitant de limiter l'accès aux lieux

- Si le personnel est autorisé ou invité à quitter les lieux, procéder à une décontamination complète des vêtements de travail (combinaison et bottes) et de l'équipement, puis suivre les autres mesures de routine ou de biosécurité recommandées

Figure 2 : Diagramme de décision de l'inspecteur pour déterminer si la situation correspond au niveau de biosécurité général

Figure 2 : Diagramme de décision de l'inspecteur pour déterminer si la situation correspond au niveau de biosécurité général

Diagramme de décision de l'inspecteur pour déterminer si la situation correspond au niveau de biosécurité général. S'il y a un danger réglementé hautement transmissible sur les lieux, soupçonné ou confirmé, l'inspecteur doit appliquer des mesures de biosécurité de confinement. Sinon et au cas où l'inspecteur entrera en contact (direct ou indirect) avec un danger réglementé qui n'est pas hautement transmissible ou un risque non réglementé qui est hautement transmissible, des mesures de biosécurité accrues doivent être utilisées. Sinon et au cas où l'inspecteur entrera en contact (directe ou indirect) avec une population à risque élevée, des mesures de biosécurité accrues devront encore être utilisées. Sinon et au cas où l'inspecteur entrera en contact (direct ou indirect) avec une population où il existe un risque de transmission d'un danger inconnu, des mesures de biosécurité de routine doivent être utilisées. Sinon, les mesures de biosécurité de base doivent être suivies.

6.0 Références

- Référence sommaire de biosécurité (version française - accès à l'interne seulement)

- Modèle d'inspection intégré de l'Agence (MIIA)

- Procédure d'inspection standardisée (PIS)

Pour toute question ou pour obtenir des précisions sur ce document, suivez les canaux de communication habituels de la région.

Annexe 1 : Biosécurité du véhicule

Remarque

La zone d'occupant d'un véhicule ne peut pas contenir d'objets en vrac. Tout équipement ou article de stockage dans cette zone doit être sécurisé. Si cela n'est pas possible, il faut utiliser le coffre du véhicule ou la boîte du camion.

- Les véhicules doivent être propres avant les activités sur les lieux. Il faut porter une attention particulière au châssis, à l'intérieur des ailes, aux pneus, aux compartiments de rangement de l'équipement, aux banquettes et aux tapis (là où des matières organiques peuvent s'accumuler et entraîner la contamination croisée d'objets comme les chaussures ou l'équipement, ou encore être transportées sur les lieux)

- Désigner des compartiments distincts pour les objets « propres » et « souillés » dans le véhicule

- Dans une berline, l'habitacle pourrait être désigné comme compartiment servant aux objets propres et le coffre comme compartiment pour les objets souillés

- Dans un camion à cabine allongée, la partie arrière de la cabine pourrait être désignée comme compartiment pour les objets propres; on peut également diviser la boîte en deux au moyen d'un séparateur en plastique ou d'un autre séparateur approprié pour créer un compartiment servant aux objets propres et un compartiment servant aux objets souillés

- Ranger les articles propres et les articles souillés dans des bacs/contenants distincts. S'assurer que les bacs/contenants de plastique sont identifiés selon la nature de leur contenu (propre/souillé)

- Placer l'équipement/le matériel propre dans des contenants/sacs de plastique avant de les mettre dans le bac/contenant. Il faut nettoyer et désinfecter la surface extérieure des bacs/contenants après chaque activité sur les lieux et aussi souvent que nécessaire; nettoyer et désinfecter l'intérieur des sacs au besoin

- Ranger les combinaisons et les formulaires propres dans le compartiment prévu à cet effet, et ce, jusqu'à leur utilisation sur les lieux inspectés

- Ne jamais pénétrer dans le compartiment servant aux objets propres avec une combinaison souillée et ne pas y déposer de sacs à ordures et des articles souillés provenant du lieu. Le matériel doit toujours passer du compartiment servant aux objets propres au compartiment servant aux objets souillés

- L'utilisation d'une housse lavable facilitera le nettoyage et la désinfection du siège du conducteur

- Prévoir un tapis en caoutchouc (lavable) pour chaque passager

- Protéger le plancher du coffre/de la boîte avec un revêtement de caoutchouc ou de plastique épais, qu'il est possible d'enlever pour le nettoyage et la désinfection

Il ne faut jamais pénétrer dans le compartiment servant aux objets propres avec des chaussures ou des vêtements souillés.

Remarque

Les mesures décrites précédemment s'appliquent aux tâches de routine. Si on détecte la présence d'un danger au lieu, il faut appliquer des mesures de biosécurité de niveau plus élevé, établies selon la situation.

Mesures quotidiennes

Laver les véhicules après chaque activité sur les lieux. Le type de lavage dépend du niveau de contamination et du risque associé aux activités. Cela dit, il faut présumer qu'un niveau de risque existe pour toutes les activités sur les lieux et appliquer la procédure de lavage décrite ci-après.

Extérieur du véhicule

Le véhicule doit être visiblement propre et il ne doit pas y avoir aucune accumulation de déchets organiques. Porter une attention particulière au châssis, à l'intérieur des ailes et aux pneus. Si l'accumulation de débris est peu importante, il pourrait suffire de nettoyer le véhicule avec une brosse à manche rigide et de le désinfecter avec un vaporisateur portatif. Si le véhicule est visiblement sale ou si le personnel a visité un site où l'on soupçonne la présence d'un danger, il faut alors procéder à un lavage minutieux (voir ci-dessous).

Intérieur du véhicule

Les tapis doivent être visiblement propres. Vaporiser un désinfectant sur un linge ou directement sur le volant et les tapis, puis essuyer.

Coffre de voiture ou boîte de camion

S'assurer que les compartiments sont visiblement propres et désinfecter avec un linge les sections où l'on avait déposé de l'équipement souillé. Si le véhicule est visiblement sale ou si le personnel a visité un endroit où l'on soupçonne la présence d'un danger, il faut alors procéder à un lavage en profondeur (voir ci-dessous).

Si l'on soupçonne la présence d'un danger/ou si les véhicules sont très contaminés

Extérieur du véhicule

- Laver le véhicule dans un lave-auto commercial, ou encore avec un nettoyeur haute pression ou un boyau d'arrosage et une brosse à récurer

- Utiliser de l'eau chaude et un détergent

- Laver le châssis, les pneus, l'intérieur des ailes et les jantes, les marchepieds, les brosses rotatives et les aires d'accès et, dans la mesure du possible, le châssis de roulement

- Dans le cas d'une camionnette ou d'un fourgon grand volume, laver la boîte, y compris le plancher et les parois verticales, ainsi que tout compartiment de rangement extérieur

- Appliquer le désinfectant sur toutes les surfaces exposées, au besoin (conditions de biosécurité accrue et de bioconfinement)

- S'assurer que les eaux usées ne contaminent pas les zones environnementales sensibles (par exemple : lave-auto commercial)

Intérieur du véhicule

- Retirer les tapis de caoutchouc et les nettoyer avec un nettoyeur haute pression. Désinfecter et laisser sécher

- Passer l'aspirateur sur les sièges et les tapis ainsi que dans le coffre arrière, après avoir enlevé les bacs ou l'équipement

- Laver le volant avec de l'eau et un détergent ou l'essuyer avec un chiffon imbibé de désinfectant

- Brosser ou essuyer avec de l'eau et du détergent: le siège (ou le revêtement du siège, le cas échéant), les pédales, la poignée de porte, le tableau de bord et le radio / téléphone. Désinfecter et laisser sécher (lingettes ou vaporisateur ou solution désinfectantes). Si les surfaces sont visiblement propres, on peut omettre le nettoyage avant la désinfection

- Nettoyer la poubelle, remplacer les sacs à déchets et jeter les déchets

Annexe 2 : Désinfection chimique

Réglementation des produits

Santé Canada régit l'enregistrement des désinfectants et des pesticides sous l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) au Canada et fournit leur numéro d'identification de médicament (DIN) pour les désinfectants et un numéro d'enregistrement pour les pesticides avant leur commercialisation. Le DIN et le numéro d'enregistrement est inscrit sur le contenant du désinfectant.

Choix du désinfectant ou du pesticide

Santé Canada évalue les désinfectants et les pesticides selon des critères stricts. Lorsqu'on utilise un tel produit dans un lieu, il faut respecter les recommandations du fabricant ou les instructions sur l'étiquette. Le choix du désinfectant et du pesticide dépend de divers facteurs :

- propriétés chimiques du désinfectant

- types d'organismes visés

- degré de propreté du matériel à désinfecter

- composition (par exemple : bois, métal, caoutchouc) de la surface à désinfecter

- température des surfaces et du désinfectant

- temps de contact

- concentrations

- méthode d'application / utilisation en toute sécurité

- présence ou utilisation d'autres substances chimiques

- pH

- caractéristiques de l'eau (présence de solides dissous, degré de contamination)

- considérations environnementales (présence de cours d'eau, espèces sauvages)

- coûts

Ces facteurs, entre autres, influenceront la capacité d'un désinfectant de fonctionner au niveau d'efficacité prévu par le fabricant. Choisir des désinfectants enregistrés (DIN) à large spectre, d'un niveau de toxicité minime, faciles à appliquer et efficaces dans diverses conditions environnementales.

Désinfectants chimiques

Les renseignements fournis ci-après aideront le personnel à sélectionner un désinfectant. Le personnel devrait également se référer aux fiches techniques sur la sécurité (FTS) et aux étiquettes des fabricants au moment de choisir et d'appliquer un désinfectant.

Les désinfectants chimiques sont classés selon des catégories générales en fonction de leur composition chimique. Chaque classe de désinfectants a des propriétés désinfectantes différentes et la sélection devrait être basée sur les critères énoncés précédemment.

Tableau récapitulatif décrivant les catégories de désinfectant, leurs efficacité/avantages et leurs limites (version française accès à l'interne seulement).

Entreposage des désinfectants

La composition chimique, la phase (sèche, aqueuse), le type d'emballage et les conditions d'entreposage sont tous des facteurs qui influent sur la durée de conservation d'un désinfectant. Quelques catégories de désinfectants (les phénols et les composés d'ammonium quaternaires) sont très stables et peuvent être utilisées dans les bureaux où le taux de rotation des stocks de désinfectants est faible.

De nombreux désinfectants ont une date de péremption qui est fonction d'un entreposage et d'une manipulation appropriés du produit. Les produits chimiques se dégradent avec le temps, ce qui réduit leur efficacité. La dégradation s'accélère souvent une fois l'emballage ouvert. Utiliser des désinfectants avant leur date d'expiration et s'assurer que les couvercles/sacs sont bien fermés avant de les ranger. Si le fabricant recommande certaines conditions d'entreposage, bien les respecter. En l'absence de recommandations, entreposer dans un site frais, sec et sombre.

Application des désinfectants

Les désinfectants sont plus efficaces lorsqu'ils sont appliqués sur des surfaces propres et sèches. Les matières organiques (litière, terre, fumier, etc.) présentes sur l'équipement, les bottes et les structures diminuent considérablement l'action des désinfectants. Ces surfaces doivent être nettoyées (nettoyage à sec et avec de l'eau) avant l'application du désinfectant. Les étapes d'application suivantes permettront d'accroître l'efficacité des désinfectants.

- éliminer les débris visibles de la surface à désinfecter

- laver et frotter toutes les surfaces avec de l'eau chaude (quand possible) savonneuse

- rincer

- appliquer le désinfectant conformément aux recommandations du fabricant

- laisser agir le temps de contact nécessaire

Suivre les recommandations du fabricant lors de l'application en accordant une attention particulière à la concentration requise et au temps de contact. Utiliser de l'eau tiède à chaude au moment du mélange et de l'application des désinfectants (la majorité des désinfectants, des détergents et des savons sont plus efficaces dans l'eau tiède). Certains désinfectants nécessitent un rinçage à l'étape finale. La dernière étape du processus de désinfection consiste à laisser sécher les surfaces.

Respecter les règlements du gouvernement local relatifs à l'application de désinfectants afin de s'assurer du respect de la législation environnementale.

Une fois les désinfectants mélangés à l'eau ou à d'autres substances chimiques, leur durée de conservation diminue considérablement, il faut donc régulièrement réapprovisionner les stocks de désinfectants. Dans certains cas, les stocks pourraient devoir être réapprovisionnés tous les jours, et dans d'autres, toutes les semaines.

Les stocks de désinfectants utilisés pour nettoyer les bottes et d'autres équipements très contaminés doivent être fréquemment réapprovisionnés; ces produits ne sont efficaces que s'ils sont appliqués correctement; les pédiluves contenant des désinfectants sont souvent très contaminés par des agents pathogènes et doivent être utilisés avec circonspection.

Annexe 3 : Équipement et matériel de biosécurité

La liste ci-après présente l'équipement et les fournitures de biosécurité courants. Elle n'est pas exhaustive. Chaque situation nécessitera l'utilisation de fournitures et d'équipement précis. Par exemple, il n'est peut-être pas nécessaire d'utiliser un bac/contenant pour ranger un équipement contaminé s'il s'agit d'une activité nécessitant des mesures de biosécurité de base (niveau 1). Toutefois, toute trousse de biosécurité devrait comprendre un désinfectant et un mode d'application, et ce, quelle que soit l'activité.

- vêtements et chaussures propres

- véhicule propre (Annexe 1)

- désinfectant approprié (Annexe 2)

- détergent ou nettoyant approprié

- applicateur de désinfectant, par exemple : Spray-Pak

- gants jetables

- gel/lingettes antiseptiques pour les mains

- grands sacs de plastique transparent (pour l'équipement, les vêtements et les fournitures souillés)

- sacs à rebuts appropriés, tels que sacs pour autoclave ou sacs à ordures épais

- petite brosse en plastique ou en métal (pour le nettoyage des instruments)

- brosse à longue manche pour les bottes

- contenants pour les déchets de désinfectants (refermable)

- contenants de 5 gallons pour bottes et vêtements

- 4 litres d'eau douce (si nécessaire)

- EPI, au besoin