Préface – Comment utiliser ce document

Cette norme s'applique à une variété de fruits et de noix. L'ensemble des considérations ne s'applique peut-être pas à chaque produit et à chaque lieu de production. Afin d'élaborer un plan efficace de biosécurité pour votre exploitation agricole, vous devez identifier les ravageurs préoccupants et analyser les voies d'entrée pour la propagation qui s'appliquent à votre produit et à votre lieu de production particuliers.

Des renseignements sur les voies d'entrées pour la propagation des ravageurs, des considérations sur la biosécurité et un glossaire des termes sont compris dans la norme. Les termes utilisés dans la norme qui sont définis dans le glossaire apparaissent en souligné la première fois qu'ils sont utilisés dans le texte.

Les « Résultats visés » sont des objectifs que tous les producteurs de fruits et de noix devraient adopter afin de protéger leurs arbres ou leurs plantes de l'introduction et de la propagation de ravageurs.

La section « Avantages » donne des renseignements au lecteur sur l'importance d'un résultat visé en particulier par rapport à la biosécurité.

La section « Considérations » fournit des exemples, de l'orientation et des suggestions afin d'atteindre les résultats visés. Son objectif n'est pas de prescrire, mais plutôt d'encadrer. Ces exemples, orientations et suggestions ne sont pas nécessairement exhaustifs, mais sont acceptés comme des pratiques de gestion exemplaires pour les producteurs de fruits et de noix. Ces pratiques s'appuient sur la compréhension des vecteurs de risques, la science et les pratiques de gestion avérées. Elles sont conçues de manière à être atteignables et réalistes.

1.0 Introduction

Les producteurs canadiens de fruits et de noix appliquent déjà plusieurs mesures de biosécurité afin de prévenir et de gérer les ravageurs. L'objectif de la Norme nationale volontaire de biosécurité à la ferme pour l'industrie de la culture de fruits et de noix est de fournir aux producteurs une approche nationale proactive et uniforme pour combattre l'introduction et la propagation des ravageurs en mettant en œuvre de mesures de biosécurité. Une approche nationale uniforme visant à prévenir et à gérer les ravageurs est d'importance aux producteurs canadiens pour qu'ils puissent maintenir les marchés au Canada et à l'étranger.

La biosécurité désigne un ensemble de pratiques de gestion visant à prévenir, atténuer, et gérer l'introduction et la propagation de ravageurs. Cela comprend les ravageurs qui ne sont pas présents au Canada, les ravageurs établis dans des régions limitées du Canada, et les ravageurs qui sont communément présents et qui peuvent se propager d'une ferme à l'autre.

Les pratiques de biosécurité exemplaires diminuent le risque de ravageurs sur votre ferme en identifiant les vecteurs d'introduction possibles, y compris le matériel de pépinière, la terre, le paillis, l'air, l'eau, et les vecteurs biologiques et mécaniques.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) collabore avec les intervenants pour élaborer des normes nationales volontaires de biosécurité à la ferme et des documents d'orientation à l'intention des producteurs pour plusieurs secteurs de culture et d'animaux d'élevage. Le processus d'élaboration est appuyé par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) en vertu du cadre stratégique pour l'agriculture Cultivons l'avenir 2. Afin d'assurer que ce qui est élaboré est pertinent et correspond aux besoins des producteurs et du secteur pris dans son ensemble, des Conseils consultatifs sur la biosécurité (CCB) ont été mis sur pied et rassemble l'expertise des organisations de l'industrie et des organisations de producteurs, des producteurs eux mêmes, du milieu universitaire et des spécialistes des gouvernements fédéral et provinciaux. Voir l'Annexe 2, Remerciements pour la liste des partenaires.

La Norme nationale volontaire de biosécurité à la ferme pour l'industrie de la culture de fruits et de noix (ci-après, la « Norme ») est un document de référence national qui encadre les producteurs dans l'élaboration de leur plan de biosécurité. Une approche nationale uniforme sur la prévention et des activités entourant la biosécurité nécessite le partenariat et l'engagement continus du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et de l'industrie. Cette norme nationale dresse un cadre de biosécurité de base que les provinces, les associations de l'industrie et de produits agricoles peuvent utiliser pour élaborer des programmes de prévention et de mise en œuvre particuliers qui viennent en aide aux producteurs.

La norme est accompagnée d'un guide du producteur. Le guide du producteur présente en détail les pratiques exemplaires à adopter propres au produit et les alternatives à considérer pour atteindre les objectifs d'atténuation des risques énoncés dans la norme. Ces documents de référence doivent être utilisés de concert avec les autres références propres aux produits disponibles auprès de vos associations provinciales et commerciales.

1.1 Biosécurité et gestion intégrée des ravageurs

La biosécurité à la ferme et la gestion intégrée des ravageurs (GIR) ont comme objectif commun de protéger la santé des cultures. Plusieurs stratégies d'atténuation du risque en lien avec la biosécurité vont de pair avec les stratégies préventives de GIR. Ce qui distingue ces deux approches est que la biosécurité à la ferme se concentre surtout sur les pratiques visant à exclure les ravageurs de la ferme ou à limiter leur propagation ou leur établissement. La GIR, quant à elle, porte surtout sur l'application stratégique de différentes pratiques pour contrôler un ravageur qui se trouve déjà dans le système de production ou qui représente une menace imminenteNote de bas de page 1. Par exemple, les activités de prévention de GIR sont davantage axées sur les pratiques de gestion exemplaires de l'industrie comme la surveillance, la gestion de l'environnement (comme la fertilité de la terre ou son pH) et le choix de plantes appropriées aux conditions de croissance.

1.2 Pourquoi la biosécurité est-elle importante pour les producteurs?

La mise en œuvre de pratiques de biosécurité visant à prévenir, à atténuer et à contrôler l'introduction de ravageurs est importante pour la durabilité de l'industrie de la culture de fruits et de noix au Canada. La mise en œuvre de mesures de biosécurité au Canada protège notre environnement et notre secteur agricole et soutient notre réputation de pays commerçant sécuritaire et fiable. Ces efforts présentent de nombreux avantages économiques, environnementaux et communautaires pour tous les Canadiens. L'élaboration d'un plan de biosécurité à la ferme servira à définir et à officialiser plusieurs pratiques de réduction des risques qui sont déjà intégrées dans vos activités quotidiennes, et vous aidera à combler les lacunes de biosécurité qui peuvent avoir lieu dans vos activités actuelles.

La mise en œuvre de pratiques de biosécurité exemplaires est une façon d'appuyer les objectifs du plan d'activités de votre ferme.

L'adoption de mesures de prévention efficaces contre les maladies et les ravageurs favorisent la productivité, stabilisent les coûts de production et protègent la valeur de votre ferme. Votre plan de biosécurité à la ferme contribuera aussi à protéger vos investissements d'exploitation à long terme.

Votre plan de biosécurité à la ferme peut vous aider à fidéliser vos clients et à accéder à de nouveaux marchés. L'amélioration des pratiques de biosécurité au niveau de la ferme vous aidera à satisfaire les attentes des clients, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale.

La mise en œuvre de mesures de biosécurité et de planification sur la ferme comporte d'autres avantages :

- Maintient l'accès aux marchés;

- Satisfait la demande du client par rapport aux pratiques et aux protocoles de biosécurité;

- Diminue les pertes de production;

- Évite l'introduction de nouveaux ravageurs;

- Cerne et réduit les risques actuels liés à la biosécurité;

- Prévoit la responsabilisation envers les voisins et l'industrie afin d'assurer que les risques actuels liés à la biosécurité ne se propagent pas chez quelqu'un d'autre.

1.3 Qui est responsable de la biosécurité?

La biosécurité est une responsabilité partagée. Quiconque est responsable de la santé des plantes doit connaître le risque et accepter la responsabilité des répercussions potentielles sur l'agriculture canadienne. La mise en œuvre de mesures de biosécurité par chacun contribuera à réduire le risque potentiel d'introduire et de propager des ravageurs pour protéger l'environnement, les ressources végétales et l'économie du Canada des menaces de biosécurité.

1.4 À qui s'adresse ce document?

La norme de biosécurité concerne tout le monde. Quiconque est responsable de la santé des végétaux, que ce soit sur une petite ou une grande exploitation agricole, doit envisager à rédiger un plan de biosécurité. Cet outil de référence de biosécurité n'est pas conçu pour vous orienter au sujet des risques associés à la production de plantes de pépinières. Pour une orientation sur ces activités, veuillez consulter la norme nationale non obligatoire de biosécurité des serres, pépinières et floriculture.

2.0 Élaboration d'un plan de biosécurité et mise en œuvre de mesures de biosécurité

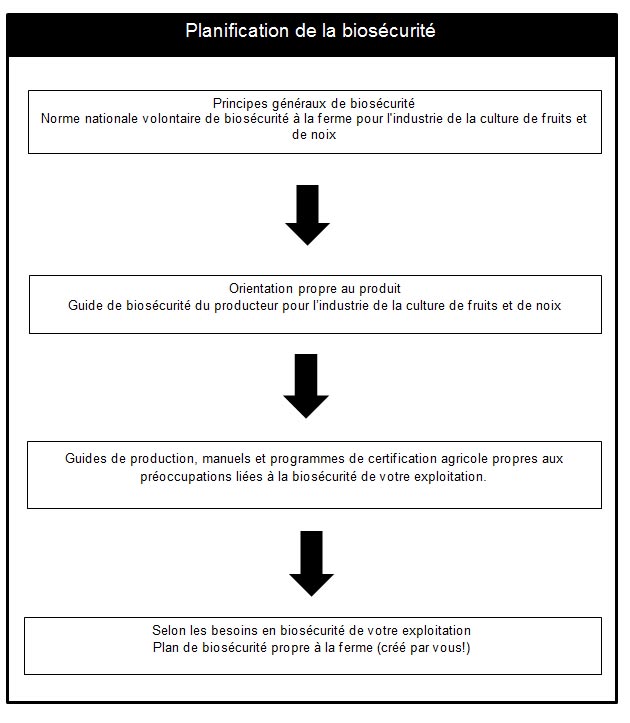

Cette norme dresse un cadre pour élaborer des plans individuels de biosécurité à la ferme ou pour améliorer, et non remplacer, les programmes actuels au niveau des fermes, comme CanadaGAPMC et autres programmes régionaux ou provinciaux. La figure 1 illustre en quoi les documents et les outils dont il est question dans cette norme appuient l'élaboration de plans de biosécurité propres à la ferme.

Figure 1 : Schéma de l'interaction des différents documents et outils mentionnés dans cette norme pour vous aider à élaborer votre plan de biosécurité

Description du Schéma de l'interaction des différents documents et outils mentionnés dans cette norme pour vous aider à élaborer votre plan de biosécurité

L'élaboration de votre plan de biosécurité pour votre ferme doit commencer par les principes généraux de la Norme nationale volontaire de biosécurité à la ferme pour les industries de fruits et de noix. Ensuite, vous devez envisager l'orientation propre au produit des guides du producteur en matière de biosécurité pour les industries des fruits et des noix ainsi que des guides, manuels et programmes de certification de la ferme des provinces et des associations commerciales sur la production qui sont propres aux questions en matière de biosécurité de vos opérations. Cette orientation vous aidera à répondre aux besoins particuliers de vos opérations et à les inclure dans votre plan de biosécurité propre à la ferme.

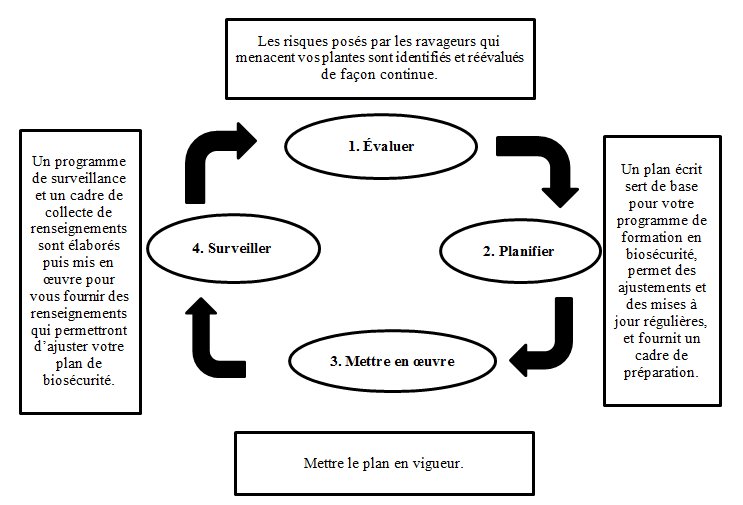

L'élaboration et la mise en œuvre de votre plan de biosécurité peuvent être perçues comme un cycle d'activités.

- Évaluer les risques liés aux ravageurs et réévaluer régulièrement pour garantir la préparation

- Planifier de combler les lacunes de biosécurité;

- Mettre en œuvre les mesures et les procédures;

- Surveiller et collecter les renseignements sur les ravageurs.

La figure 2 fournit une représentation visuelle du cycle des activités de biosécurité, d'où la nécessité d'évaluer et de réévaluer peut être considérée comme le point de départ du cycle, mais aussi l'activité qui perpétue le cycle. Votre plan de biosécurité est créé pour prévenir et gérer le risque de ravageurs dans votre exploitation agricole. En évaluant et en réévaluant régulièrement le risque lié aux ravageurs, la préparation devient possible et les activités qui étaient auparavant réactives deviennent mesurées et prévisibles.

Figure 2 : Illustration des mesures à prendre pour élaborer et mettre à jour votre plan de biosécurité

Description de l'Illustration des mesures à prendre pour élaborer et mettre à jour votre plan de biosécurité

La figure 2 est une illustration du cycle des activités qui devraient être accomplies afin d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de biosécurité. Le cycle des activités de biosécurité a quatre éléments dans le milieu, accompagnés de flèches pointant entre eux dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier élément en haut du cycle est « Évaluer ». Dans le sens des aiguilles, le deuxième élément est « Planifier », le troisième élément est « Mettre en œuvre » et le quatrième est « Surveiller ». Il y a une zone de texte à côté de chacun de ces éléments dans le cycle (quatre au total). Au-dessus du terme « Évaluer » se trouve une zone avec le texte suivant : Les risques posés par les ravageurs qui menacent vos plantes sont identifiés et réévalués de façon continue. À droite du terme « Planifier » se trouve une zone avec le texte suivant : Un plan écrit sert de base pour votre programme de formation en biosécurité, permet des ajustements des mises à jour régulières, et fournit un cadre de préparation. En dessous du terme « Mettre en œuvre » se trouve une zone avec le texte suivant : Mettre le plan en vigueur. À gauche du terme « Surveiller » se trouve une zone avec le texte suivant : Un programme de surveillance et un cadre de collecte de renseignements sont élaborés, puis mis en œuvre pour vous fournir des renseignements qui permettront d'ajuster votre plan de biosécurité.

- Évaluer : Identifier et évaluer les risques d'introduire des ravageurs, et analyser leurs modes de transmission. Cela vous permettra d'identifier et de combler les lacunes de biosécurité existantes de votre exploitation agricole. Les pratiques de production doivent aussi être examinées fréquemment (réévaluer) afin d'assurer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour prévenir et contrôler les ravageurs.

- Planifier : Un plan écrit de biosécurité est fortement recommandé. Un plan écrit permet de faire une révision et une mise à jour régulières, favorise une préparation adéquate au sein de l'exploitation agricole et constitue la base pour la formation. Remarque : l'outil d'auto-évaluation (Annexe 1) dresse un cadre ou un point de départ pour élaborer votre plan de biosécurité.

- Mettre en œuvre : Mettre le plan en vigueur. L'éducation, la formation et la communication sont des éléments clés dans la mise en vigueur efficace de votre plan de biosécurité.

- Surveiller : Mettre au point un système de collecte de renseignements capable d'identifier les risques émergents de ravageurs sur votre exploitation agricole. Ce système devrait comprendre la mise en œuvre d'un programme de surveillance qui identifiera les ravageurs susceptibles d'être introduits sur votre exploitation agricole. Il est important que la conception, l'efficacité et la mise en œuvre d'un plan de biosécurité soient évaluées non seulement de façon régulière, mais aussi lorsque des changements se produisent qui se rattachent aux pratiques agricoles ou aux enjeux de biosécurité.

3.0 Élaboration de votre plan de biosécurité

3.1 Renseignements

Votre plan de biosécurité doit inclure un système de collecte de renseignements qui vous permet d'identifier les risques existants et potentiels liés aux ravageurs visant vos plantes, de même que les voies d'entrée pour la propagation des ravageurs. Ce système doit comprendre :

- Un réseau de communication pour :

- recueillir des renseignements de sources telles que les agronomes locaux, les vulgarisateurs, les chercheurs, les autres producteurs et les associations de producteurs;

- identifier les points critiques d'intervention de biosécurité qui atténueront les risques associés aux modes de transmission des ravageurs (consultez la section 3.3);

- aider à identifier les ravageurs sur votre exploitation agricole;

- examiner les publications et les sites Web sur l'horticulture locale;

- assister aux réunions de l'industrie.

- Des ressources fédérales, provinciales et municipales qui sont en mesure de fournir des renseignements au sujet :

- des règlements et des changements aux règlements;

- des exigences d'intrants et d'extrants;

- des critères précis des autres programmes de fermes (par exemple : Gestion intégrée des ravageurs ou CanadaGAPMC);

- des exigences d'accès au marché qui sont suppléments aux règlements et qui peuvent en être plus sévères.

- Schéma de l'exploitation agricole afin :

- d'identifier les routes consacrées pour le déplacement des intrants, des personnes, des véhicules, de l'équipement et des extrants;

- de connaître l'emplacement des panneaux indiquant le sens de la circulation et d'accroître la sensibilisation concernant les endroits désignés;

- d'illustrer l'aménagement de l'exploitation agricole (dresser une carte) en mettant les endroits désignés pour aider à former le nouveau personnel, pour orienter les visiteurs et les fournisseurs de services, pour planifier les futurs processus de production, ainsi que pour gérer les détections de ravageurs.

La collecte de renseignements est un processus continu qui vous permettra d'apporter des modifications à votre plan de biosécurité afin d'atténuer les risques au fur et à mesure qu'ils sont identifiés.

3.2 Identification

De nombreux insectes, virus, bactéries, champignons, mauvaises herbes, nématodes et phytoplasmes peuvent influencer la culture de fruits et de noix. Les types de ravageurs identifiés en tant que risques pour vos plantes dépendront de plusieurs facteurs, tels que :

- le type de plante en culture;

- le potentiel d'introduire des ravageurs;

- la région;

- le climat;

- les pratiques de production.

Dans le but de gérer ou de contenir un ravageur, il faut d'abord l'identifier correctement et comprendre ses voies d'entrée potentielles. Des mesures de biosécurité proactives appliquées à un point critique de la voie d'entrée peuvent prévenir l'introduction et limiter la propagation des ravageurs.

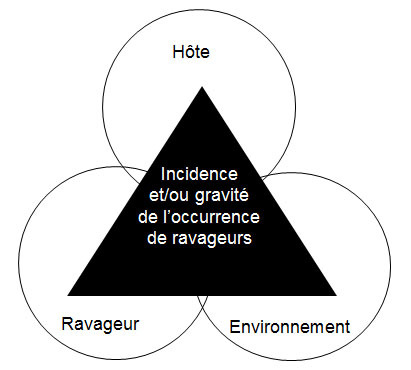

La figure 3 illustre la relation entre le ravageur, l'hôte et l'environnement.

Figure 3 : Triangle des phytoravageurs

Description du Triangle des phytoravageurs

Le triangle des phytoravageurs a un triangle avec la mention « Incidence et/ou gravité de l'occurence de ravageurs ». Chaque point du triangle a un cercle qui l'entoure. En commençant par le haut, le facteur « Hôte » est écrit dans le premier cercle. À droite, le facteur « Environnement » est écrit dans le deuxième cercle. À gauche, le facteur « Ravageur » est écrit dans le troisième cercle.

L'établissement d'un ravageur suppose l'interaction entre un hôte potentiel, un ravageur et un environnement favorable à son développement. L'environnement peut influencer la relation des façons suivantes :

- augmentation ou réduction du taux de survie du ravageur;

- effet compromettant sur la santé de la plante et augmentation de la susceptibilité aux ravageurs; et

- sert de voie d'entrée naturelle (par exemple, vent et eau).

L'établissement ou la gravité d'une occurrence de ravageur peuvent être réduites par la mise en œuvre de mesures de biosécurité proactives, telles que la sélection de variétés résistantes ou la modification des répercussions d'un facteur environnemental.

3.3 Voies d'entrée

La mise en œuvre de mesures de biosécurité proactives peut atténuer le risque d'introduction et de propagation des ravageurs si elles sont mises en application à un moment critique du cycle de propagation des ravageurs. Les voies d'entrée pour la propagation des ravageurs sont :

- Les vecteurs biologiques et mécaniques : les insectes, les oiseaux, les animaux, les matériaux végétaux et les organismes présents dans la terre; et

- Les vecteurs physiques : les personnes, les véhicules, les outils, l'équipement, l'irrigation, les contenants de récolte, les intrants (par exemple, le matériel de propagation, les plantes, la terre, le paillis) et les extrants (par exemple, les débris d'émondage, les fruits non récoltés, les déchets liés aux fruits et aux récoltes et les matériaux d'emballage).

Le tableau 1 fournit un exemple de l'analyse des voies d'entrée pour la propagation des ravageurs. La connaissance et l'analyse des voies d'entrée pour la propagation des ravageurs permettent de cerner les points de contrôle critiques où des mesures de biosécurité doivent être mises en œuvre.

Tableau 1 : Exemple d'une analyse des voies d'entrée pour la propagation des ravageurs de la culture des fruits et des noix

| Ravageurs | Plantes-mères/ pépinière | Terre; paillis | Air | Eau | Personnes | Vecteurs communs | Autres voies |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pucerons | cocher | cocher | cocher | cocher | Hôtes intermédiaires, machines | ||

| Acariens | cocher | cocher | cocher | Débris d'émondage ou des plantes | |||

| Pourriture brune | cocher | cocher | cocher | Insectes | |||

| Chancre bactérien du peuplier | cocher | cocher | |||||

| Pourriture grise | cocher | cocher | cocher | ||||

| Tumeur du collet | cocher | cocher | Outils, machines | ||||

| Mauvaises herbes | cocher | cocher | cocher | cocher | Oiseaux, animaux, fumier, véhicules |

3.3.1 Vecteurs biologiques et mécaniques

Résultat visé

La mise en œuvre de mesures de biosécurité aux points critiques des voies d'entrée pour la propagation des vecteurs biologiques et mécaniques.

Voici quelques exemples de voies d'entrée des vecteurs biologiques et mécaniques :

- Les insectes peuvent servir de vecteurs à la propagation de virus et de bactéries.

- Les oiseaux et les mammifères peuvent propager les mauvaises herbes par leurs pattes, leurs excréments et leur pelage.

- Les cultures avoisinantes peuvent être les hôtes de ravageurs qui peuvent se propager à vos plantes.

Avantages

Diminution des dommages aux cultures, augmentation de la productivité et atténuation des pertes économiques par l'entremise de mesures de biosécurité qui bloquent les voies d'entrée pour la propagation des ravageurs.

Points à considérer

- Empêchez la faune de pénétrer dans votre aire de production. L'utilisation de clôtures ou de corsets de protection qui s'enroulent autour du tronc de l'arbre peut diminuer ou empêcher la faune de causer des dommages physiques aux plantes.

- Gérez les vecteurs (par exemple les pucerons, les cicadelles, les kermès, les cochenilles et les nématodes) à l'aide de pratiques de gestion comme les contrôles biologiques, chimiques et mécaniques.

- Les insectes bénéfiques peuvent être négativement affectés par certaines mesures de contrôle.

- Les aires de rotation des cultures ou de production de jachère peuvent atténuer l'accumulation de ravageurs qui se produit lorsqu'une aire de production est continuellement consacrée à la production d'une seule espèce.

- Identifiez les plantes hôtes potentiels qui se trouvent à l'intérieur ou autour de vos aires de production et éliminez-les ou mettez en œuvre des mesures de contrôle visant ces hôtes potentiels.

- Situez vos aires de production loin des cultures avoisinantes qui pourraient être hôtes potentiels ou vecteurs de ravageurs.

- Retirez ou éliminez les débris d'émondage des aires de production.

- Éloignez les tas de compost des aires de production puisqu'ils pourraient abriter des ravageurs ou des animaux indésirables.

- Jetez ou gérez les fruits, les noix ou les débris de plantes infectés afin de contrôler les ravageurs. S'il est effectué correctement, le compostage est un moyen efficace d'éliminer les matières contaminées. Le matériel infecté qui n'est pas composté convenablement peut devenir une source importante de ravageurs.Note de bas de page 2

- Les pollinisateurs comme les abeilles peuvent être une voie d'entrée pour les virus (par exemple, le virus du choc nécrotique du bleuet). La collaboration étroite avec votre fournisseur des agents pollinisateurs est recommandée pour adopter des pratiques de gestion exemplaires Note de bas de page 3.

3.3.2 Vecteurs physiques

D'une part, les personnes, les intrants, l'équipement, les outils et les véhicules peuvent être une source potentielle d'introduction et de propagation de ravageurs sur votre exploitation agricole. D'autre part, les extrants présentent un risque d'introduction et de propagation à d'autres secteurs de votre exploitation agricole. Il est important de mettre en place des mesures de biosécurité qui viendront atténuer ces risques et briser le cycle de propagation des ravageurs sur votre exploitation agricole.

I) Intrants

Résultat visé

Éliminer les intrants comme source potentielle de ravageurs.

La réception d'intrants, tels que le matériel de pépinière, le compost, le fumier, les engrais, le paillis, la terre, le matériel d'emballage ou l'eau, peut potentiellement introduire des ravageurs sur vos plantes.

Votre plan de biosécurité doit avoir des protocoles qui atténuent les risques associés au déplacement des intrants sur votre exploitation agricole.

Avantage

Obtenir vos intrants de sources dignes de confiance diminue le risque d'introduire des ravageurs sur votre exploitation agricole.

Points à considérer

- Assurez-vous que le matériel de pépinière qui arrive sur votre ferme provient de sources dignes de confiance et est certifié exempt de ravageurs si possible, car les signes de virus, de viroïdes et de phytoplasmes ne sont pas toujours visibles sur le matériel en dormance. Le matériel doit aussi être certifié pour la qualité, l'authenticité et la résistance aux ravageurs lorsque c'est possible.

- Recevez et entreposez vos intrants dans un endroit désigné qui est éloigné de vos aires de production, afin de prévenir l'introduction et la propagation des ravageurs sur vos plantes.

- Inspectez les intrants pour des signes et une présence de ravageurs avant d'accepter la livraison ou de les déplacer dans vos aires de production.

- Renseignez-vous auprès de vos fournisseurs de paillis ou de compost au sujet de leur historique de test ou de leurs procédures d'assurance de la qualité afin d'avoir la certitude que ce ne sont pas des sources de ravageurs.

- Tenez des dossiers sur la date et le lieu d'épandage des lots de compost ou de paillis en cas de détection de ravageurs sur votre exploitation agricole.

- Assurez-vous que le fumier utilisé comme engrais a été composté au préalable afin de réduire le risque d'introduction de ravageurs.

- Inclure dans votre plan de surveillance les lieux d'épandage de compost et de fumier afin d'être en mesure d'identifier les symptômes de ravageurs.

- Le déplacement de terre entre des exploitations agricoles ou des zones désignées n'est pas recommandé. La terre est une voie d'entrée à haut risque pour la diffusion d'un large éventail de ravageurs (par exemple les bactéries, les champignons, les insectes, les nématodes et les mauvaises herbes).

- Assurez-vous de connaître l'usage précédent des contenants à récolte réutilisés pour pouvoir identifier les modes d'introduction possibles des ravageurs.

- Assurez-vous de connaître la source, la disponibilité et la qualité des eaux destinées à votre aire de production. La disponibilité et la qualité des eaux constituent d'importantes considérations pour maintenir les plantes et la terre en santé puisque les eaux contaminées peuvent altérer la composition de la terre et poser des risques liés à la salubrité des aliments.

- Empêchez le bétail et les autres animaux d'avoir accès aux sources d'eaux utilisées pour l'irrigation des aires de production ou le remplissage des pulvérisateurs.

- Entretenez et nettoyez (désinfectez ou assainissez) le réseau d'eau.

- Tenez à jour des registres d'achat, de production et d'entreposage pour les intrants pertinents. Les registres de provenance d'un intrant, le nombre de plantes et leur date de plantation peuvent être d'un grand secours lorsque vient le temps de donner suite à la détection de ravageurs. Un registre à jour est fondamental pour identifier l'origine et la distribution possible d'un ravageur.

- Pour ce qui est des contenants à récolte réutilisés, des conteneurs de transport et des matériaux d'emballage :

- Tenez compte du risque posé par la réutilisation du matériel d'emballage qu'il est impossible de nettoyer après l'utilisation. Les contenants et/ou les matériaux d'emballage contaminés augmentent la possibilité d'introduction et la propagation des ravageurs.

- Veillez au nettoyage des contenants à récolte réutilisés et les conteneurs de transport après chaque utilisation dans un endroit éloigné des aires de production.

- Délimitez une aire réservée à l'entreposage des contenants à récolte réutilisés, aux conteneurs de transport et aux matériaux d'emballage.

- Délimitez une aire d'emballage propre.

II) Personne

Résultat visé

Le personnel, les visiteurs et les fournisseurs de service sont avisés des protocoles de biosécurité et s'y conforment.

Avantage

La gestion des risques de biosécurité quant au déplacement des personnes entre les exploitations agricoles et les aires désignées peut atténuer le risque de transmettre des ravageurs par les chaussures, les vêtements ou les cheveux.

Points à considérer

- Le personnel doit être formé sur les protocoles de biosécurité de votre exploitation agricole. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à la section 4.0 intitulée Communication, éducation et formation.

- Les visiteurs et les fournisseurs de service doivent signer un registre au bureau ou être rencontrés par un membre du personnel dans une aire désignée, pour obtenir des consignes sur les protocoles de biosécurité et l'accès au matériel, et un appui pour pouvoir appliquer ces protocoles.

- Les visiteurs, les fournisseurs de service et les employés doivent se stationner seulement dans les endroits désignés et accéder seulement aux endroits qui se rattachent à leurs activités puisque leurs véhicules peuvent transporter des ravageurs.

- Tenez un registre des visiteurs pour savoir la date de la visite, les endroits visités et la dernière fois où le visiteur s'est trouvé en contact avec des fruits ou des noix avant sa visite. Ces renseignements peuvent être d'un grand secours pour intervenir à la suite de la détection de ravageurs.

- Demandez si les visiteurs et les fournisseurs de service se sont rendus sur une autre ferme ce jour-là, puisque les vêtements, les chaussures et les cheveux pourraient transporter des ravageurs présents sur d'autres fermes.

- Assurez-vous que les visiteurs, les fournisseurs de service et les membres du personnel qui ont visité d'autres exploitations agricoles n'ont pas de terre ou de débris de plantes sur leurs chaussures, sur leurs vêtements ou dans leurs cheveux.

- Considérez les répercussions de biosécurité qu'entraînent les visiteurs d'une exploitation agricole d'autocueillette.

III) Véhicules, outils et équipement

Résultat visé

Les véhicules, les outils et l'équipement ont été nettoyés avant d'arriver sur votre exploitation agricole et sont gardés propres pour combattre l'introduction et la propagation des ravageurs.

Les véhicules, les outils et l'équipement qui entrent sur votre exploitation agricole et qui s'y déplacent présentent des risques de biosécurité puisqu'ils pourraient avoir été contaminés par de la terre ou des débris de plantes abritant des ravageurs. Même les véhicules et l'équipement qui n'ont pas de fonction agricoles qui entrent sur votre ferme et qui ont des fonctions autres que votre production posent le même risque lié aux ravageurs. À titre d'exemple :

- l'équipement d'excavation;

- l'équipement de prospection de gaz;

- les véhicules de service;

- les véhicules de livraison.

Reconnaissez que les véhicules, les outils et l'équipement sur votre ferme sont peut-être passés par d'autres exploitations agricoles.

Avantage

Les risques de biosécurité peuvent être atténués en gérant les véhicules, les outils et l'équipement qui entrent dans votre exploitation agricole ou y circulent.

Points à considérer

- Établissez une aire de stationnement désignée pour les véhicules des visiteurs, du personnel et des fournisseurs de service.

- Minimisez la circulation des véhicules dans les aires de production.

- Inspectez les véhicules, les outils et l'équipement pour la présence de terre, de débris de plantes, de matière organique et d'insectes et, au besoin, nettoyez-les avant de les admettre sur l'exploitation agricole ou de leur permettre de se déplacer sur les aires désignées ou entre différentes exploitations agricoles.

- Si des véhicules non agricoles doivent être utilisés sur votre exploitation agricole, limitez-les aux chemins d'accès et interdisez-les sur les aires de production. Assurez-vous que le véhicule est exempt de terre et de débris de plantes si l'accès est nécessaire.

- Empêchez l'accès aux véhicules récréatifs sur les lieux, en particulier sur les aires de production.

- Assurez-vous que les véhicules empruntent les chemins appropriés et les plans de circulation établis. Déplacez-vous des aires de production propres vers les aires plus susceptibles d'abriter des ravageurs ou de poser des risques de biosécurité.

- Nettoyez les outils d'émondage et de propagation entre les aires où la transmission des ravageurs est un enjeu.

IV) Extrants

Résultat visé

Le produit qui quitte l'exploitation agricole est exempt de ravageurs préoccupants.

Les sous-produits ou les déchets sont éliminés ou traités de façon à réduire le risque de propager les ravageurs.

Les extrants peuvent être classifiés dans deux catégories distinctes :

- Le produit final, qui doit être exempt de ravageurs; et

- Les sous-produits ou les déchets qui pourraient contenir des ravageurs au moment de quitter l'exploitation agricole et qui exigent une élimination particulière ou des traitements particuliers afin d'atténuer la diffusion de ravageurs aux aires qui entourent votre exploitation agricole et aux fermes avoisinantes.

Même s'ils peuvent être séparés en deux catégories distinctes, ces deux types d'extrants posent le même risque d'introduction de ravageurs et d'introduction ou de dispersion aux aires qui entourent votre exploitation agricole, de même qu'aux fermes avoisinantes ou à d'autres régions.

Avantage

La gestion des extrants atténue les risques potentiels associés à l'infestation ou à la réinfestation de votre exploitation agricole et à l'infestation potentielle des fermes avoisinantes, des autres cultures et de l'environnement.

Points à considérer

- Connaissez les règlements phytosanitaires du marché voulu de votre produit final pour assurer sa conformité aux exigences de certification phytosanitaire.

- Pendant la saison de croissance et au moment de la récolte, surveillez les signes de présence de ravageurs dans l'exploitation agricole ou la culture récoltée.

- Suivez les protocoles établis par l'industrie en ce qui a trait à la classification, à l'étiquetage et à la ségrégation du produit final, puisque ce sont des activités de biosécurité qui atténuent les risques de propager les ravageursNote de bas de page 4. Menez ces activités dans une aire désignée, éloignée des aires de production.

- L'identification et l'étiquetage du produit final sont des étapes de traçabilité importantes au cas où un ravageur est détecté (ainsi que de problèmes liés aux résidus de produits pulvérisés ou de maladies d'origine alimentaires).

- Éliminez ou gérez les fruits, les noix infectés, et les débris de plantes pour contrôler les ravageurs. S'il est effectué correctement, le compostageNote de bas de page 5 est un moyen efficace d'éliminer les matières contaminées. Le matériel infecté qui n'est pas composté convenablement peut devenir une source importante de ravageursNote de bas de page 6.

- Éliminez les fruits invendables, les déchets des fruits et des noix par enfouissement, en les transportant aux installations d'enfouissement municipales ou en ayant recours à d'autres méthodes qui réduisent le risque d'introduire et de propager les ravageurs.

- Éloignez les tas de compost ou de fruits invendables des aires de production.

- Les sous-produits doivent être transportés avec des bacs hermétiques propres pour empêcher le déversement de liquides qui peuvent contenir des larves de ravageurs.

- Renseignez-vous sur le statut des ravageurs dans la ou les régions d'arrivée de votre produit. Des mesures de biosécurité supplémentaires pourraient être exigées dans les régions exemptes d'un ravageur qui est sur votre exploitation agricole.

3.4 Surveillance des ravageurs

Résultat visé

Minimiser les pertes de production en détectant tôt les ravageurs.

La mise en vigueur d'un programme de surveillance sur votre exploitation agricole vous aidera à assurer que les introductions de ravageurs ou les seuils sont identifiés rapidement et que les risques de problèmes économiques et environnementaux sont nettement atténués.

Avantages

La détection précoce est un aspect crucial pour atténuer la répercussion liée aux ravageurs et mieux les contrôler et les éradiquer. La détection précoce des ravageurs au moyen d'une surveillance régulière favorise la mise en œuvre de pratiques de gestion ou de plans d'intervention propres aux ravageurs avant que la population de ravageurs ne puisse avoir des répercussions sur l'accès au marché, entraîner des pertes économiques locales et toucher l'environnement.

Points à considérer

- Votre programme de surveillance doit inclure des activités servant à identifier les ravageurs, à la fois potentiels et existants. Servez-vous de votre système de collecte de renseignements pour toujours être au fait des ravageurs émergeants.

- Intégrez les notions du cycle de vie des ravageurs, en particulier leurs stades de développement, où ils se trouvent et les symptômes révélateurs de leur présence dans votre programme de surveillance.

- L'identification exacte des ravageurs vous aidera à choisir les mesures de contrôle appropriées et efficaces.

- Connaissez les risques associés à chaque ravageur et analysez les résultats de votre programme de surveillance, car les ravageurs ne posent pas tous des risques identiques.

- Un programme de surveillance doit inclure une surveillance routinière des signes de ravageurs sur les aires de production et d'expédition.

- Tenez des registres des activités de surveillance, d'observation et d'intervention. L'étude de ces registres constitue une étape essentielle pour évaluer et élaborer un plan d'intervention.

Si la surveillance signale des signes de ravageurs, prenez des mesures pour les identifier correctement et évaluez le risque afin de réagir de façon appropriée.

3.5 Plan d'intervention

Résultat visé

L'évaluation du risque lié aux ravageurs sert à élaborer votre plan d'intervention.

Quand un ravageur commun non réglementé est détecté, un processus de décision est entrepris pour déterminer si une intervention est requise, l'échéancier de cette intervention, et le choix du contrôle le plus adéquat. La détection d'un ravageur n'entraîne pas toujours la prise de mesures de contrôle, car les ravageurs ne posent pas tous le même risque. Lorsque vient le temps de décider après avoir détecté un ravageur sur votre exploitation agricole, les répercussions économiques et écologiques qui en découlent doivent être prises en considération. Le choix de gérer ou de contrôler un ravageur dépendra des facteurs suivants, sans s'y limiter :

- la biologie du ravageur;

- la disponibilité des mesures de contrôle;

- les considérations coûts-avantages;

- le statut réglementaire du ravageur; et

- la disponibilité d'une stratégie de lutte contre les ravageurs dans l'ensemble de la région.

L'identification et la quantification des ravageurs effectuées grâce à votre programme de surveillance vous fournissent les renseignements nécessaires pour déterminer si vous avez atteint votre seuil de traitement. Un seuil est le point critique que vous aurez fixé où le niveau de population des ravageurs pourrait se traduire en pertes économiques ou en incidence écologique inacceptables. Les seuils sont hautement précis et fluctuent en fonction de la culture, du ravageur, de son stade de développement, de la valeur marchande attendue et du coût du contrôle. Avec autant de facteurs à considérer, il peut être difficile d'établir les seuils. Demandez des renseignements auprès de votre conseiller en lutte antiparasitaire intégrée (LAI), de votre association de producteurs ou d'un spécialiste provincial afin de vous aider à déterminer les seuils propres à vos cultures et aux ravageurs préoccupants.

Avantages

Établir un seuil et élaborer des plans d'intervention détaillés avant de trouver un ravageur peut favoriser une réponse adéquate qui, à son tour, peut diminuer les pertes économiques et les répercussions écologiques.

L'identification, le confinement ou l'éradication du ravageur en temps opportun peut atténuer le risque de perturbation du marché intérieur ou international.

Points à considérer

- Conservez des prélèvements afin de permettre une identification exacte des ravageurs.

- Ayez recours aux laboratoires, aux vulgarisateurs, aux chercheurs et à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour confirmer l'identité des ravageurs.

- Quand un ravageur réglementé est identifié, l'ACIA ainsi que votre gouvernement provincial ou territorial doivent être avisés pour signaler la détection en question. Si vous croyez avoir identifié un ravageur réglementé, il est important de limiter la dispersion potentielle du ravageur en contrôlant ou en empêchant le déplacement de matériel végétal ou fruitier, de personnes et d'équipement à l'intérieur et à l'extérieur de l'aire infectée de votre ferme.

- Communiquez avec les associations de l'industrie de votre groupe de produits afin de vérifier s'il existe un Plan d'intervention en cas d'urgence.

- Prenez note de l'emplacement de détection du ravageur, car c'est un renseignement important pour une intervention ou un contrôle immédiat.

- Utilisez des pancartes pour indiquer le lieu de détection des ravageurs, le cas échéant.

- S'il existe un risque de transmission des ravageurs préoccupants, mettez en œuvre les contrôles pour nettoyer et désinfecter à la fois l'équipement qui passe d'une exploitation agricole à une autre et entre vos propres aires de production.

- Intégrez les procédures d'intervention à vos programmes d'éducation et de formation du personnel (voir section 4.0 pour de plus amples renseignements).

- Nettoyez les véhicules et l'équipement à la sortie des aires infestées afin de limiter la propagation des ravageurs. Le nettoyage sera déterminé en fonction de la voie d'entrée du ravageur.

- Nettoyez les véhicules et l'équipement qui entrent sur votre ferme si un risque de ravageurs a été signalé à proximité de votre exploitation agricole.

- Si possible, éliminez les débris de plantes et les déchets dans l'aire de production infestée afin de limiter la propagation des ravageurs. Si la matière ne peut pas être éliminée sur place, elle doit être confinée pour être transportée aux installations d'enfouissement municipales.

- L'épandage de pesticides peut être requis.

- Une gestion appropriée empêche le ravageur de développer une résistance aux pesticides.

4.0 Communication, éducation et formation

Résultat visé

Les personnes qui entrent dans votre exploitation agricole ou qui y travaillent respectent les mesures de biosécurité en place.

Les protocoles de biosécurité de votre exploitation agricole doivent être communiqués à tous les visiteurs et les fournisseurs de services qui entrent sur votre ferme ou y travaillent.

Les employés recevront une formation sur les mesures de biosécurité en place pour prévenir la transmission des ravageurs. Les protocoles de formation doivent être examinés régulièrement et mis à jour si des risques émergents sont identifiés, si de nouvelles technologies ou connaissances sont disponibles ou si les pratiques opérationnelles changent.

Avantages

Un programme de formation bien conçu, communiqué et mis en œuvre sensibilisera les visiteurs, les fournisseurs de services et les employés sur la nécessité de la biosécurité.

Points à considérer

- Intégrez vos protocoles de biosécurité à votre programme de formation et fixez des séances de formation au besoin. Le roulement du personnel, les risques nouvellement identifiés ou les ravageurs émergents et les changements dans les pratiques opérationnelles sont quelques exemples de déclencheurs qui annoncent le besoin de formation en plus des séances de formation routinière.

- Assurez-vous qu'une copie de votre plan de biosécurité est accessible aux employés.

- Selon les mesures de biosécurité, les visiteurs et les fournisseurs de services devront peut-être être accompagnés d'un employé qui les aidera à respecter le plan de biosécurité.

- Veillez à ce que les visiteurs et les fournisseurs de service respectent votre plan de biosécurité dans chaque aire qu'ils visitent.

- Surveillez, étudiez et modifiez votre plan de biosécurité et votre programme de formation à mesure que des changements de situation ont lieu et que des nouveaux renseignements sont disponibles.

- Communiquez vos protocoles de biosécurité à vos voisins.

5.0 Sélection d'un site : géographie, emplacement et disposition

Résultat visé

Faire usage de vos connaissances de la géographie, de l'emplacement et de la disposition des lieux quand vous choisissez un nouveau site de plantation et pour protéger les sites existants ou situés à proximité.

Prendre en considération les risques de biosécurité au moment de sélectionner un emplacement pour une aire de production peut faciliter les pratiques de biosécurité et de production. Les risques de biosécurité peuvent venir des sites situés à proximité (opérationnels ou abandonnés), des pépinières, des autres cultures commerciales, de la végétation indigène ou des cultures en milieu urbain. Les aspects géographiques (par exemple, l'élévation ou la topographie), les facteurs environnementaux (par exemple, la disponibilité en eau et l'orientation du vent), l'emplacement et la disposition du lieu peuvent favoriser la santé des plantes. Connaissez l'historique d'utilisation du lieu (pas un site d'enfouissement, déchets toxiques ou présence de ravageurs dans la terre) afin de déterminer si le lieu se prête bien à l'usage que vous voulez en faire. Lorsque vient le temps de choisir un nouvel emplacement pour une aire de production, tenez compte des facteurs suivants : le drainage, les voisins, l'utilisation des terres avoisinantes, l'exposition, la végétation locale, la proximité de l'eau et la présence de mauvaises herbes.

Avantages

La connaissance de votre emplacement géographique, de l'historique d'utilisation des lieux et de la disposition au moment de décider où planter contribuera à optimiser la chance d'atteindre vos objectifs de biosécurité.

Points à considérer

- Évaluez les sites actuels pour identifier les risques de biosécurité et mettez en œuvre des mesures pour les atténuer.

Géographie et facteurs environnementaux

- Plantez sur des sites qui ont moins de risques d'introduction de ravageurs par l'orientation dominante du vent, car il peut transporter des spores ou des insectes.

- Choisissez des sites exempts de ravageurs préoccupants.

- Utilisez la topographie pour favoriser l'écoulement et réduire la quantité d'eau stagnante dans les aires de production.

- Évaluez les conditions de sol, y compris la compaction du sous-sol et la capacité de rétention d'eau afin de favoriser un drainage optimal.

- Tenez compte de la disponibilité et de l'accessibilité de l'eau.

- Veillez à ce que le climat soit compatible avec le type de fruit ou de noix qui sera planté.

Emplacement

- Faites l'évaluation de l'historique et de l'utilisation des terres dont vous venez de faire l'achat ou la location. Ces données informent sur les ravageurs qui pourraient être préoccupants, et donneront aussi de l'information sur l'accumulation potentielle de produits chimiques de contrôle.

- Sachez les usages des terres avoisinantes, comme les opérations d'élevage de bétail ou de volaille, ou les usages non agricoles (comme les sites d'enfouissements et les raffineries) qui peuvent contaminer vos cultures de fruits ou de noix ou avoir un effet négatif sur la condition du sol.

- Identifiez les plantes hôtes potentielles qui se trouvent à l'intérieur ou autour de vos aires de production et éliminez-les ou mettez en œuvre des mesures de contrôle visant ces hôtes potentiels.

- Situez vos aires de production loin des cultures avoisinantes qui pourraient être les hôtes ou les vecteurs de ravageurs.

- Soyez au courant des pratiques de gestion des sites avoisinants puisqu'elles peuvent avoir une incidence sur vos stratégies de gestion. Par exemple, les pesticides peuvent réduire les populations d'insectes bénéfiques.

- Tirez profit des barrières naturelles comme les routes ou les limites des fermes avoisinantes (par exemple, les brise-vent ou les haies) pour aider à contrôler l'accès à votre site.

Disposition

- Délimitez une zone éloignée des aires de production pour nettoyer les outils, l'équipement, les bottes et les véhicules avant leur entrée dans les aires de production.

- Éloignez les débris et les tas de compost des aires de production pour prévenir l'introduction et la propagation de ravageurs.

- Situez les aires de réception désignées pour inspecter les intrants (par exemple, le matériel de pépinière) loin des aires de production. L'aire de réception doit aussi permettre de nettoyer et de désinfecter, si nécessaire.

6.0 Conclusion

Les mesures de biosécurité aident à prévenir et à gérer l'introduction et la propagation de ravageurs au Canada. Cette Norme nationale volontaire de biosécurité à la ferme pour l'industrie de la culture de fruits et de noix donne aux producteurs une approche nationale uniforme pour élaborer et mettre en œuvre un plan de biosécurité. La liste d'auto-évaluation à l'annexe 1 vous aidera à choisir les mesures de biosécurité appropriées pour votre exploitation agricole. Pour mieux comprendre comment appliquer les principes de biosécurité de la norme à votre exploitation, reportez-vous au Guide du producteur pour l'industrie de la culture de fruits et de noix.

7.0 Glossaire

- Aire infestée

-

Présence d'un ravageur vivant dans une aire à la surface d'une plante ou d'un produit de plante. Infestation inclut aussi infectionNote de bas de page 7.

- Assainir

(appliquer un assainissant) -

Un processus qui réduit le nombre de pathogènes sans complètement éliminer toutes les formes microbiennes sur une surface.

- Biosécurité

-

Un ensemble de pratiques de gestion conçues pour réduire l'introduction de ravageurs sur une ferme (bioexclusion) et minimiser leur propagation à l'intérieur et au-delà d'elle (bioconfinement)Note de bas de page 8.

- Contrôle biologique

-

Le contrôle biologique est l'une des composantes de la stratégie de gestion intégrée des ravageurs visant à réduire le niveau de la population de ravageurs en se servant de leurs ennemis naturels comme des prédateurs (par exemple, les acariens prédateurs), des parasitoïdes (par exemple, les guêpes), et des pathogènes (par exemple, les bactéries).

- Cycle de vie

-

La série de changements qui se produisent chez un animal ou une plante entre un stade de développement et le même stade chez la génération suivante.

- Désinfecter

(appliquer un désinfectant) -

Le processus employé pour inactiver, diminuer ou éliminer un ravageur d'une surface ou d'un objet. L'utilisation d'un désinfectant peut nécessiter des précautions personnelles supplémentaires afin de réduire au minimum les préoccupations de sécurité associées à l'application du produit.

- Gestion intégrée du risqueNote de bas de page 9

-

La gestion intégrée des ravageurs (GIR) comporte l'utilisation d'une série de tactiques de contrôle qui s'appuient sur la connaissance de la culture, des ravageurs et de leurs ennemis naturels pour prévenir les pertes agricoles et limiter les effets néfastes sur l'environnement.

- Nettoyer

-

Enlever physiquement la saleté et les débris visibles où peuvent se loger des ravageurs. Le nettoyage n'entraîne pas nécessairement la destruction, la mort ou l'élimination des ravageurs. Il faut reconnaître que le degré de propreté requis et les méthodes employées dépendront du ravageur comme tel, de son mode de transmission et des surfaces à nettoyer. Dans certains cas, l'enlèvement de la saleté et des débris visibles doit être suivi de l'utilisation d'un désinfectant ou d'un assainissant pour mieux contrôler le ravageur préoccupant.

- Plan d'intervention

-

Un plan qui décrit les mesures à suivre quand un événement majeur (attribuable aux ravageurs) menace de mettre en péril une exploitation.

- Plan d'intervention en cas d'urgence

-

Un plan qui décrit les mesures à suivre quand un événement majeur (attribuable aux ravageurs) menace de mettre en péril une exploitation.

- Plan de biosécurité

-

Une procédure écrite de pratiques conçues pour prévenir, réduire, contrôler et confiner le déplacement de ravageurs et empêcher leur propagation à l'intérieur comme à l'extérieur de la ferme. Le plan est propre à chaque ferme.

- Programme de surveillance

-

Une activité planifiée servant à déceler les signes de présence d'un ravageur. Cela peut comprendre observer les arbres, les fruits et les noix, capturer, prélever des échantillons et tester les matériaux végétaux. La fréquence de cette activité dépend du temps de l'année, du cycle de vie des ravageurs préoccupants et le niveau de risque posé.

- Protocole

-

Un code de bonne conduite ou un ensemble standardisé de procédures ou de pratiques qui, mis en œuvre dans un ordre donné, sont conçus pour atteindre un objectif précis.

- RavageursNote de bas de page 10

-

Toute chose nuisible – directement ou non – ou susceptible de l'être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits, y compris les plantes considérées comme ravageurs, les insectes, les maladies, les virus et les mauvaises herbes.

- Seuil de traitementNote de bas de page 11

-

Le point où les populations de ravageurs, les considérations économiques ou les conditions environnementales indiquent que des mesures de contrôle des ravageurs doivent avoir lieu.

- Vecteur

-

Milieu ou mode de transmission

Annexe 1 : Liste de contrôle servant à l'auto-évaluation

Utilisez la liste de contrôle suivante pour faire l'auto-évaluation des mesures de biosécurité actuellement en place dans votre exploitation agricole. Cochez « oui » si la mesure de biosécurité est en place, « non » si ce n'est pas le cas, ou « s.o. » (sans objet) si la mesure ne s'applique pas à votre ferme. Les mesures qui s'appliquent à votre exploitation agricole, mais qui ne sont pas mises en œuvre doivent être cochées « non » plutôt que « s.o. ». Après avoir rempli cette liste de contrôle, vous serez en mesure d'identifier où il faut instaurer des mesures de biosécurité et disposerez d'un cadre pour élaborer votre plan de biosécurité. Après avoir rempli la liste de contrôle, relisez vos réponses. Si vous avez coché « non », reportez-vous à la section concernée de la norme et du guide du producteur, afin de mettre en œuvre la mesure de biosécurité.

Vérifiez avec soin si une mesure s'applique ou non à votre ferme. Il est entendu que l'ensemble des mesures ne s'applique pas à chacun des nombreux produits et types de production visés par la norme.

Date de l'évaluation : ![]()

Liste de contrôle servant à l'auto-évaluation

Section 3.0 Élaborer votre plan de biosécurité

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Un système de collecte de renseignements a été mis en œuvre pour identifier les ravageurs existants ou potentiels ainsi que leurs modes de transmission. | ||||

| Une carte de votre exploitation agricole a été tracée. | ||||

| Les voies d'entrée pour la transmission des ravageurs ont été analysées pour identifier les points critiques où la mise en œuvre de mesures de biosécurité est nécessaire. |

Secteur 3.3.1 Vecteurs biologiques et mécanique

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Les ravageurs et leurs vecteurs sont gérés au moyen de contrôles chimiques, culturaux et biologiques. | ||||

| Les plantes hôtes potentielles qui se trouvent à l'intérieur ou autour de vos aires de production ont été déracinées ou contrôlées. | ||||

| Les aires de production se situent à l'écart des cultures avoisinantes qui sont des hôtes de ravageurs potentiels. | ||||

| Les tas de compost sont éloignés des aires de production. |

3.3.2 Vecteurs physiques

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Le matériel de pépinière provient de sources dignes de confiance et est certifié exempt de ravageurs si possible. | ||||

| Les intrants sont reçus et entreposés dans un endroit éloigné des aires de production. | ||||

| Les intrants sont inspectés pour des signes et une présence de ravageurs avant d'être déplacés sur vos aires de production. | ||||

| La terre n'est pas déplacée entre deux fermes ou des zones désignées. | ||||

| Vous connaissez la source, la disponibilité et la qualité des eaux destinées à votre aire de production. | ||||

| Les contenants à récolte réutilisés et les conteneurs de transport sont nettoyés avant d'être utilisés. | ||||

| Des registres d'achat, de production et d'entreposage pour les intrants pertinents sont tenus à jour. |

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Le personnel reçoit une formation qui porte sur les protocoles de biosécurité en place sur votre exploitation agricole. | ||||

| Les visiteurs et les fournisseurs de service sont avisés des protocoles de biosécurité en place sur votre exploitation agricole. | ||||

| Les visiteurs et les fournisseurs de service signent le registre des visiteurs à leur arrivée. | ||||

| Les visiteurs, les fournisseurs de service et les membres du personnel n'ont pas de terre ou de débris de plantes sur leurs chaussures, sur leurs vêtements ou dans leurs cheveux. |

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Une aire de stationnement a été désignée pour les véhicules des visiteurs, du personnel et des fournisseurs de service. | ||||

| La circulation des véhicules sur les aires de production est minimisée. | ||||

| L'inspection des véhicules, des outils et de l'équipement est effectuée pour des débris de terre, de plantes, de matière organique et d'insectes avant de les admettre sur la ferme ou sur les aires désignées. | ||||

| Les outils d'émondage et de propagation sont nettoyés entre les aires où la transmission des ravageurs est un enjeu. |

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Pendant la saison de croissance et au moment de la récolte, les signes de présence de ravageurs dans l'exploitation agricole ou les cultures récoltées sont surveillés. | ||||

| La classification, l'étiquetage et la ségrégation du produit final s'effectuent dans une aire désignée, éloignée des aires de production. | ||||

| Le produit final est étiqueté. | ||||

| Les fruits invendables et les déchets de fruits ou de noix sont éliminés par enfouissement, en les transportant aux installations d'enfouissement municipales ou en ayant recours à d'autres méthodes pour atténuer le risque de propagation. |

Section 3.4 Surveillance des ravageurs

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Votre système de collecte de renseignement est utilisé pour rester à jour quant aux ravageurs existants ou aux ravageurs préoccupants potentiels. | ||||

| Les notions du cycle de vie des ravageurs sont intégrées à votre programme de surveillance. | ||||

| Vous connaissez les risques associés aux ravageurs et vous analysez les résultats de vos activités de surveillance. | ||||

| Les registres des activités de surveillance, d'observation et d'intervention sont tenus à jour. |

Section 3.5 Plan d'intervention

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Ayez recours aux laboratoires, aux vulgarisateurs, aux chercheurs et à l'ACIA pour confirmer l'identité des ravageurs. | ||||

| ACIA ainsi que le gouvernement provincial ou territorial sont avisés de la détection d'un ravageur réglementé. | ||||

| Le personnel est éduqué et formé sur les procédures d'intervention relatives aux détections de ravageurs. | ||||

| L'équipement est nettoyé entre deux fermes ou les aires de production. | ||||

| Le matériel végétal est éliminé dans l'aire de production infestée. | ||||

| La matière qui ne peut être éliminée sur place est confinée pour être transportée aux installations d'enfouissement municipales. |

Section 4.0 Communication, éducation, et formation

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Vos protocoles de biosécurité sont intégrés à votre programme de formation. | ||||

| Vous apportez des modifications à votre plan de biosécurité pour tenir compte des nouveaux renseignements disponibles. | ||||

| Une formation des employés est prévue. | ||||

| Les mesures de biosécurité de votre exploitation agricole sont communiquées aux visiteurs, qui au besoin, sont accompagnés d'un employé qui les aidera à respecter votre plan de biosécurité. |

Section 5.0 Sélection d'un site

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Les sites qui présentent moins de risques d'introduction de ravageurs en tenant compte de l'orientation dominante du vent sont choisis pour la plantation. | ||||

| Les sites choisis sont exempts de ravageurs préoccupants. | ||||

| La topographie des lieux est utilisée pour favoriser l'écoulement et réduire la quantité d'eau stagnante. |

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Une évaluation de l'historique et de l'utilisation des terres est menée pour les terres récemment acquises ou louées. | ||||

| Les plantes hôtes potentielles qui se trouvent à l'intérieur ou autour de vos aires de production ont été éliminées ou contrôlées. | ||||

| Les aires de production se situent loin des cultures avoisinantes qui pourraient être des hôtes de ravageurs potentiels. |

| Mesure de biosécurité | Oui | Non | S.O. | Commentaires |

|---|---|---|---|---|

| Les endroits désignés pour nettoyer les outils, l'équipement et les bottes sont situés loin des aires de production. | ||||

| Les débris et les tas de compost sont éloignés des aires de production. | ||||

| Les aires de réception désignées pour l'inspection des intrants sont loin des aires de production. |

Annexe 2 : Remerciements

- Agriculture et Agroalimentaire Canada

- British Columbia Blueberry Council

- British Columbia Cranberry Marketing Commission

- British Columbia Cherry Association

- British Columbia Greenhouse Growers Association

- Ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique

- Conseil canadien de l'horticulture

- Les Producteurs de pommes du Québec

- Fabricants de produits alimentaires du Canada

- Grape Growers of Ontario

- Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

- Ontario Berry Growers Association

- Ontario Hazelnut Association

- Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario

- Ontario Tender Fruit Growers

- Perennia

- Society of Ontario Nut Growers (SONG)

- Université de Guelph, Berry and Tree Nut Research

- Wild Blueberry Grower Association of New Brunswick