Ce document fut partie d'une consultation qui a fermée le 30 novembre 2025 : Options de gestion de l'agrile du frêne au Canada.

Tel que décrit par la Convention internationale pour la protection des végétaux, l'analyse du risque phytosanitaire comprend 3 étapes : la mise en route, l'évaluation du risque phytosanitaire et la gestion du risque phytosanitaire. La mise en route du processus consiste à identifier les organismes nuisibles et les voies d'introduction préoccupantes, ainsi qu'à définir la zone du risque phytosanitaire. L'évaluation du risque phytosanitaire fournit la base scientifique pour la gestion globale du risque. La gestion du risque phytosanitaire est le processus qui consiste à identifier et à évaluer les mesures d'atténuation potentielles pouvant être appliquées pour réduire le risque phytosanitaire identifié à un niveau acceptable, et à sélectionner les mesures appropriées.

Ce document de gestion du risque comprend un sommaire de l'évaluation des risques phytosanitaires et définit le processus de gestion des risques s'appliquant au problème relevé. Il est conforme aux principes, à la terminologie et aux lignes directrices fournis dans les normes de la Convention internationale pour la protection des végétaux relatives à l'analyse du risque phytosanitaire.

Sur cette page

- Sommaire

- Objectif

- Portée

- Définitions

- Contexte

- Résumé de l'évaluation du risque phytosanitaire

- Considérations relatives à la gestion du risque

- Ralentir la propagation de l'agrile du frêne est rentable

- La gestion de l'agrile du frêne devrait favoriser une approche collaborative

- Incidence sur le commerce

- Présence importante de frênes au Canada

- Le frêne noir est important pour les communautés autochtones

- Espèces en péril et efforts de rétablissement du frêne

- La détection précoce est difficile

- Le bois de chauffage est la principale voie de propagation de l'agrile du frêne

- Options de gestion du risque phytosanitaire

- Option 1 : Maintien du statut quo (ajout du comté ou de la ville à la zone réglementée si l'agrile du frêne est détectée)

- Option 2 : Réglementer l'ensemble des provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse

- Option 3 : Réglementer l'ensemble de l'Est du Canada

- Option 4 : Retrait de la réglementation sur l'agrile du frêne au Canada

- Option de gestion du risque recommandée

- Décision

- Approbation

- Annexe 1 : Agents de liaison autochtones régionaux

- Annexe 2 : Références

- Annexe 3 : Tableaux comparatifs des options de gestion

Sommaire

L'agrile du frêne est un insecte originaire d'Asie qui attaque et tue les frênes en santé au Canada et aux États-Unis. Il a été détecté pour la première fois en 2002 et s'est depuis propagé à la majeure partie de l'aire de répartition naturelle des frênes en Amérique du Nord, infestant jusqu'à présent 6 provinces canadiennes et 36 États américains. Bien que de vastes zones de frênes plantés dans l'Ouest canadien demeurent non touchées, des millions de frênes sont morts en raison de la présence de l'agrile du frêne en Amérique du Nord. Les coûts liés à sa gestion sont estimés à plusieurs milliards de dollars.

En 2003, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié la directive D-03-08 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation au Canada de l'agrile du frêne, Agrilus planipennis (Fairmaire). Cette directive énonce les exigences relatives à l'importation vers le Canada et au déplacement vers l'extérieur des zones réglementées du pays des produits du frêne et du bois de chauffage. Elle constitue la pierre angulaire de la stratégie de l'ACIA visant à ralentir la propagation de l'agrile au Canada. Bien qu'elle se soit révélée efficace pour atténuer les déplacements de produits du frêne par l'industrie forestière, l'agrile a continué de se propager, franchissant parfois de grandes distances pour s'établir dans de nouvelles régions, comme ce fut le cas à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 2023. La propagation par l'humain, notamment par le bois de chauffage ou les matériaux d'emballage en bois non traité, est considérée comme la principale voie de dissémination à l'échelle nationale et internationale.

Avec la majorité des frênes infestés dans l'Est du Canada et la propagation continue de l'insecte, l'ACIA prévoit réévaluer sa stratégie et consulter ses partenaires, les intervenants, l'industrie et les Peuples Autochtones afin de déterminer la meilleure voie à suivre.

Le gouvernement du Canada reconnaît son obligation légale de consulter les peuples autochtones lorsque des mesures proposées sont susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits. L'ACIA s'engage à respecter cette obligation par un dialogue respectueux, significatif et continu, qui tient compte des priorités et des perspectives des Nations et des communautés autochtones.

L'ACIA a amorcé ce dialogue lors de l'atelier sur l'agrile du frêne tenu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en mars 2024. Les idées, opinions et échanges partagés durant cet événement constituent la base du présent document de consultation élargie, qui contribuera à orienter l'élaboration de la stratégie canadienne de gestion de l'agrile du frêne pour les 5 à 10 prochaines années.

Le document de gestion du risque présente 4 options de gestion de l'agrile du frêne au Canada, proposées à des fins de consultation. Des tableaux comparatifs de leurs caractéristiques est présenté à l'annexe 3. L'ACIA appuie l'option 2, qui élargit la zone réglementée pour inclure l'ensemble des provinces de l'Est du Canada où l'agrile est actuellement présente.

Objectif

Le présent document a pour objectif de consulter les partenaires, les intervenants, l'industrie et les Peuples Autochtones à l'échelle nationale et internationale. Il vise à consigner et documenter l'analyse des commentaires reçus ainsi que la décision de l'ACIA concernant la gestion du risque posé par l'agrile du frêne. Il permet également de mettre à jour les exigences réglementaires afin d'améliorer l'application d'autres outils et exigences phytosanitaires liés à l'agrile du frêne et aux articles réglementés associés, qu'ils soient importés au Canada ou déplacés à l'intérieur du pays.

Considérations relatives aux peuples autochtones

Les droits inhérents, ancestraux et issus de traités détenus par les peuples autochtones au Canada pourraient être touchés par les mesures de lutte contre l'agrile du frêne prévues dans la stratégie de l'ACIA visant à ralentir la propagation, ainsi que par les règlements connexes. Ces mesures – qui comprennent des normes, des exigences et des actions liées au commerce avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux – relèvent de l'autorité de l'ACIA et, dans certains cas, d'autres ministères et organismes fédéraux. Elles sont appliquées de manière uniforme afin de protéger la santé des végétaux.

L'ACIA s'engage à travailler de façon proactive, collaborative et coopérative avec les Nations et les communautés autochtones partout au Canada, chacune ayant ses propres cultures, systèmes de gouvernance et priorités. Par ce dialogue, l'ACIA vise à partager de l'information sur les mesures de lutte contre l'agrile du frêne et à explorer des approches mutuellement acceptables qui soutiennent l'objectif commun de ralentir la propagation de l'insecte, tout en cherchant à minimiser les répercussions potentielles sur les droits autochtones.

Les Nations et les communautés autochtones sont invitées à communiquer avec l'ACIA pour discuter des effets possibles des mesures de lutte contre l'agrile du frêne sur leurs droits ou intérêts. L'examen complet du présent document de gestion des risques liés à l'agrile du frêne et l'identification des préoccupations ou des impacts potentiels peuvent contribuer à des échanges constructifs. Pour poursuivre le dialogue, veuillez contacter votre agent de liaison autochtone régional, dont les coordonnées figurent à l'annexe 3.

Portée

Ce document de gestion du risque concerne la gestion de l'agrile du frêne par l'ACIA au Canada. Il présente le contexte et la justification scientifique soutenant les différentes options de gestion du risque phytosanitaire et met en lumière leurs impacts potentiels – ou demande l'inclusion d'impacts non reconnus – sur toutes les personnes vivant au Canada.

Définitions

Les définitions des termes utilisés dans ce document se trouvent dans le Glossaire de la protection des végétaux.

Contexte

L'agrile du frêne est un coléoptère xylophage introduit, originaire de l'Asie de l'Est. Il a été détecté pour la première fois en Amérique du Nord à l'été 2002, à Detroit (Michigan, États-Unis) et à Windsor (Ontario, Canada).

Depuis, il a été détecté dans 6 provinces canadiennes (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse) ainsi que dans 36 États américains. Tous les frênes (espèces du genre Fraxinus) en Amérique du Nord sont vulnérables à l'agrile du frêne, à l'exception du sorbier (genre Sorbus et appelé « Mountain ash » en anglais), qui ne fait pas partie du genre Fraxinus.

Afin de prévenir l'établissement de nouvelles infestations et la propagation de l'agrile du frêne, l'ACIA applique des exigences strictes à l'importation de produits de frêne, notamment le bois d'œuvre, les billes et le bois de chauffage. Le déplacement de ces mêmes produits à l'intérieur du Canada est soumis à des restrictions similaires.

Peu après l'introduction de l'agrile du frêne au Canada, il est devenu évident que son éradication n'était pas une option réaliste, en grande partie en raison de l'abondance des frênes dans les milieux naturels et urbains, ainsi que des difficultés liées à la détection précoce du ravageur. L'ACIA a donc adopté une stratégie de ralentissement de la propagation, toujours en vigueur aujourd'hui. Selon cette stratégie, lorsqu'une détection est confirmée dans un comté, celui-ci est ajouté à la zone réglementée. L'ACIA peut également inclure des comtés où l'agrile du frêne n'a pas encore été officiellement détecté, afin d'éviter la juxtaposition de comtés ayant des statuts réglementaires différents, ce qui simplifie la gestion réglementaire.

Des évaluations internes et externes de cette stratégie ont été menées régulièrement depuis l'introduction du ravageur. À la fin de 2020, le Service canadien des forêts a publié une analyse économique des mesures réglementaires liées à l'agrile du frêne au Canada (résumé disponible en français dans le document), concluant que :

La valeur des dommages retardés aux frênes de rue et de zones rurales est suffisamment importante dans la plupart des cas pour justifier la poursuite de la réglementation relative à l'agrile du frêne.

Cette étude appuie l'ACIA dans sa décision de maintenir la stratégie de ralentissement de la propagation, et surtout, de maintenir une réglementation active.

En décembre 2020, les États-Unis ont mis fin au volet domestique de leur réglementation fédérale liées à l'agrile du frêne, concentrant plutôt leurs efforts sur la lutte biologique et la recherche sur la résistance des variétés de frêne. Depuis l'adoption de cette nouvelle approche, l'ACIA considère que tous les états continentaux des États-Unis sont infestés par l'agrile du frêne.

Entre 2020 et 2023, l'agrile du frêne a continué de se propager dans l'Est du Canada, avec de nouvelles détections au Québec et au Nouveau-Brunswick dans des comtés qui ont été ajoutés à la zone réglementée.

Compte tenu de ces développements au Canada et aux États-Unis, l'ACIA a amorcé une révision de ses activités réglementaires afin de déterminer la meilleure voie à suivre pour les 5 à 10 prochaines années. À cette fin, en mars 2024, l'ACIA a coorganisé, avec le Conseil sur les espèces envahissantes du Nouveau-Brunswick, un atelier sur l'agrile du frêne à Moncton (Nouveau-Brunswick), consacré à la gestion du ravageur dans l'Est du Canada. Plus de 75 personnes issues de divers organismes ont participé à cet atelier, dont un rapport synthèse a été produit.

Plus tard la même année, l'agrile du frêne a été détecté pour la première fois à l'ouest de Winnipeg, sa limite ouest jusqu'alors, soit à Vancouver (Colombie-Britannique). Il a également été détecté à Saguenay et dans Charlevoix (Québec), dans le district de Timiskaming (nord de l'Ontario) et dans le comté de Hants, au nord de Halifax (Nouvelle-Écosse).

Le présent document de gestion du risque s'appuie en partie sur les informations recueillies lors de l'atelier de 2024, ainsi que sur les données scientifiques les plus récentes et la répartition actuelle de l'agrile du frêne.

Consultez les Zones et produits réglementés pour l'agrile du frêne au Canada pour de plus amples renseignements.

Version textuelle – Figure 1 : Carte des zone réglementées actuelles pour l'agrile du frêne au Canada

- Colombie-Britannique

- Ville de Burnaby

- Ville de Vancouver

- L'Université de la Colombie-Britannique (UBC)

- Les terrains en dotation de l'Université (University Endowment Lands)

- Ville de Surrey

- Ville de New Westminster

- Manitoba

- La ville de Winnipeg

- Ontario

- Toutes les régions situées dans les limites des divisions du Grand Sudbury, Hamilton, Kawartha Lakes, Ottawa, Prince Edward et Toronto, des municipalités régionales de Chatham-Kent, Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York et des comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Haliburton, Hastings, Huron, Lambton, Lanark, Lennox et Addington, Middlesex, Norfolk, Northumberland, Oxford, Perth, Peterborough, Renfrew, Simcoe et Wellington et des Comtés Unis de Leeds et Grenville, des Comtés Unis de Prescott et Russell et des Comtés Unis de Stormont, Dundas et Glengarry, et des Districts de Muskoka, Nipissing, Timiskaming et Parry Sound. Ainsi que toutes les régions situées dans les limites du district de Sudbury (y compris la municipalité de Killarney) jusqu'aux limites nord des municipalités Acadia, Baynes, Bazett, Cavana, Cortez, Dundee, Haentschel, Iris, Kelso, Lampman, Leask, Marquette, Marshay, McPhail, Selkirk, Shelburne, Shelley, Valin et toutes les zones situées dans les limites du district d'Algoma (y compris la ville de Sault Ste Marie.) Jusqu'aux limites nord des municipalités: Bracci, Boucher, Ewen, Ferrier, Foulds, Gaunt, Gilbertson, Gisborn, Grossman, Guindon, Slater, Smilsky, Tolmonen, Tronsen, Vibert, White Way, Wlasy. La ville de Thunder Bay.

- Québec

- Toutes les régions situées dans l'Agglomération de Montréal, de l'Agglomération de Longueuil et des municipalités régionales de comté (MRC) Antoine-Labelle, d'Acton, d'Argenteuil, Beauharnois-Salaberry, Brome-Missisquoi, Deux-Montagnes, La Rivière-du-Nord, La Vallée-de-la-Gatineau, La Vallée-du-Richelieu, L'Assomption, La Haute-Yamaska, Laval, Le Haut-Richelieu, Le Haut-Saint-Laurent, Les Collines-de-l'Outaouais, Les Jardins-de-Napierville, Les Laurentides, Les Maskoutains, Les Moulins, Les Pays-d'en-Haut, Marguerite-D'Youville, Mirabel, Montcalm, Papineau, Pierre-De-Saurel, Pontiac, Roussillon, Rouville, Thérèse-De Blainville, Vaudreuil-Soulanges, Joliette, D'Autray, Matawinie, Arthabaska, Bécancour, Drummond, L'Érable, Nicolet-Yamaska, Coaticook, Le Granit, Le Haut-St-François, Le Val- Saint-François, Les Sources, Memphrémagog, Sherbrooke, Beauce-Sartigan, Bellechasse, La Nouvelle-Beauce, Les Appalaches, Les Etchemins, Lévis, Lotbinière, Robert-Cliche, La Côte de Beaupré, La Jacques-Cartier, L'île d'Orléans, Portneuf, Agglomération de Québec, Les Chenaux, Maskinongé, Mékinac, Shawinigan, Trois-Rivières, Montmagny, L'Islet,Kamouraska, Témiscamingue, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, Matapédia, Avignon, Charlevoix et Saguenay.

- Nouveau-Brunswick

- comté de Madawaska

- comté de Victoria

- comté de Carleton

- comté de York

- comté de Sunbury

- comté de Queens

- comté de Kings

- comté de Westmorland

- comté de Albert

- Nouvelle-Écosse

- Comté de Halifax

Considérations relatives aux peuples autochtones

Les mesures de lutte contre l'agrile du frêne – y compris les zones réglementées à l'échelle fédérale et les actions connexes – sont appliquées de manière uniforme partout au Canada, y compris dans les situations où les infestations peuvent avoir une incidence sur les intérêts fonciers autochtones.

À mesure que l'agrile du frêne poursuit sa propagation, il pourrait toucher les territoires autochtones dans différentes régions. L'ACIA s'engage à dialoguer avec les Nations et les communautés autochtones afin de mieux comprendre ces considérations et d'explorer comment elles pourraient être prises en compte dans les futures mises à jour des zones réglementées (par exemple, lorsque de nouveaux comtés ou municipalités sont ajoutés à la liste des zones réglementées).

Si votre Nation ou votre communauté souhaite partager ses points de vue, préoccupations ou recommandations concernant les zones réglementées et les terres de réserve, nous vous invitons à communiquer avec votre agent de liaison autochtone régional, dont les coordonnées figurent à l'annexe 3.

Résumé de l'évaluation du risque phytosanitaire

L'évaluation du risque phytosanitaire pour l'agrile du frêne, Agrilus planipennis Fairmaire (Coleoptera : Buprestidae), a été mise à jour en 2025 par l'ACIA. Nous connaissons mieux l'agrile aujourd'hui qu'à sa première détection en 2002, mais les principales conclusions demeurent inchangées et ce ravageur représente toujours un risque élevé pour le Canada.

Ce coléoptère xylophage cause des dommages physiologiques aux frênes (Fraxinus spp.), son hôte unique et spécifique, en ceinturant le tronc et les branches. Plusieurs années de forte densité de larves se nourrissant dans le phloème et le cambium entraînent la mortalité des arbres. Celle-ci peut survenir dans l'année suivant la détection, selon la densité de la population et le climat local. Les larves en diapause, les pupes et les adultes hivernant dans les troncs, tiges ou branches peuvent être facilement transportés par l'humain dans divers produits ligneux tels que les matériaux d'emballage en bois, les billes ou le bois d'œuvre, le bois de chauffage, les plants de pépinière, les copeaux de bois et l'écorce.

Une évaluation du risque comprend 3 volets. Le premier est l'évaluation du potentiel d'introduction et d'établissement, c'est-à-dire la capacité d'un ravageur à entrer au Canada ou à se déplacer d'une zone réglementée vers une zone exempte et à y établir une population autosuffisante.

Dans le cas de l'agrile, ce potentiel est jugé élevé. Malgré les mesures réglementaires limitant actuellement le déplacement de divers produits ligneux, l'agrile du frêne continue de se propager naturellement et par l'entremise des activités humaines. La contamination d'articles par l'agrile (ou infestation secondaire) est aussi possible, mais jugée peu significative. Le potentiel d'établissement est élevé, car les frênes sont présents partout au Canada dans des zones climatiques où l'agrile peut survivre à l'hiver, même à des températures aussi basses que -30 °C (comme à Winnipeg).

Le deuxième volet de l'évaluation concerne le potentiel de dispersion. La propagation naturelle de l'agrile est jugée modérée. En moyenne, les adultes peuvent se disperser naturellement par vol sur une distance de 1,5 à 3 km par an, mais une faible proportion (<1 %) peut parcourir des distances beaucoup plus grandes. La dispersion assistée par l'humain est estimée dans certains modèles entre 25 et 100 km par an, avec des bonds de plusieurs centaines de kilomètres, surtout par le biais du bois de chauffage.

Le troisième volet évalue les dommages potentiels causés par le ravageur. Les impacts économiques et environnementaux de l'agrile du frêne peuvent être sévères (niveau de risque = élevé). Les recherches indiquent que les frênes pourraient pratiquement disparaître des zones infestées, comme ce fut le cas pour l'orme d'Amérique avec la maladie hollandaise de l'orme, ou le châtaignier d'Amérique avec le chancre du châtaignier.

Le frêne n'est pas une espèce dominante dans les forêts naturelles, représentant moins de 5 % du couvert forestier. Toutefois, dans certaines conditions comme les forêts humides, il peut localement représenter jusqu'à 25 % du couvert, notamment dans l'ouest de l'Ontario et le sud du Manitoba, où l'agrile n'a pas encore été détectée.

Le Nouveau-Brunswick abrite les derniers peuplements significatifs non infestés de frêne vert dans ses régions nordiques. La Nouvelle-Écosse possède aussi une présence notable de frênes, surtout sur l'île du Cap-Breton. L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont des ressources limitées en frêne, mais leur insularité pourrait les protéger davantage contre la propagation de l'agrile du frêne et pourrait en faire des réservoirs de diversité génétique du frêne.

Les frênes sont moins fréquents dans les forêts naturelles de l'Ouest canadien, mais comme dans l'Est, ils ont été largement plantés en milieu urbain, où ils offrent de nombreux services écologiques.

Un large éventail de classes d'âge de frênes, allant des plants de pépinière aux arbres matures, peut être affecté, ce qui réduit leur valeur paysagère et commerciale. Les exportations de bois d'œuvre sont évaluées en moyenne à près de 12 milliards de dollars canadiens par an (valeurs de 2020 à 2024), dont 374 millions en bois franc (3 % de la valeur totale) et 32 millions en bois de frêne (0,3 %). Les marchés d'exportation ont été affectés négativement lors de la première détection de l'agrile du frêne, car aucun produit ligneux destiné à l'exportation ne peut présenter de signes d'insectes vivants ou de dommages, sous peine de devoir être traité. Les exigences d'entrée des pays importateurs n'ont pas changé de manière significative depuis et devraient rester stables à court terme. Les valeurs économiques et d'agrément des forêts urbaines (valeur immobilière, coûts de chauffage et de climatisation, coûts d'abattage et de remplacement), la biodiversité, la faune et les valeurs culturelles des communautés autochtones peuvent aussi être affectées négativement par l'activité de l'agrile du frêne.

Les composantes de l'évaluation du risque sont combinées pour produire un résumé global du risque. Celui-ci est jugé élevé, ce qui indique que des mesures phytosanitaires spécifiques sont recommandées pour ralentir ou limiter la propagation et l'introduction de l'agrile du frêne dans les zones encore exemptes au Canada. De nouvelles infestations sont attendues chaque année au-delà des zones actuellement réglementées. La détection et la délimitation des populations d'agrile demeurent difficiles, car les signes d'infestation ne sont visibles qu'une fois les populations déjà bien établies. La détection précoce à faible densité nécessite encore des recherches, bien que des outils comme les pièges verts appâtés et l'échantillonnage de branches aient amélioré la situation. Toutefois, un outil de détection précoce véritablement efficace fait encore défaut.

La propagation naturelle et par les activités humaines devrait se poursuivre, mais les mesures réglementaires et de lutte, bien que parfois d'efficacité limitée, devraient ralentir la progression du ravageur pendant plusieurs années et possiblement empêcher sa propagation hors des zones réglementées. Une analyse coûts-avantages récente des mesures réglementaires (SCF, 2020) a conclu que ces mesures pourraient être économiquement rentables même si elles ne ralentissaient la propagation que de 10 %. Il demeure donc possible de ralentir la propagation de l'agrile du frêne vers d'autres régions du Canada en mettant en œuvre des mesures phytosanitaires et en développant des protocoles de lutte biologique.

Considérations relatives aux peuples autochtones

Ce document s'appuie sur des approches scientifiques occidentales. L'ACIA reconnaît également la valeur des savoirs autochtones et des modes de connaissance traditionnels, qui sont essentiels pour comprendre et répondre à la propagation de l'agrile du frêne au Canada.

Le partage d'information sur l'agrile du frêne fait partie de l'engagement de l'ACIA envers une consultation significative avec les peuples autochtones. L'objectif est de recueillir une diversité de points de vue et de mieux comprendre les contextes régionaux, les priorités et les impacts potentiels – en particulier lorsque les droits autochtones peuvent être touchés.

Ces connaissances contribueront à éclairer les décisions réglementaires et à soutenir des approches respectueuses et collaboratives pour la gestion de l'agrile du frêne. Si votre Nation ou votre communauté souhaite partager des savoirs, des préoccupations ou des perspectives, nous vous invitons à communiquer avec votre agent de liaison autochtone régional, soit par voie électronique, soit lors de futures rencontres en personne.

Considérations relatives à la gestion du risque

Cette section présente des éléments d'information pour mieux comprendre les défis et les possibilités liés à la gestion de l'agrile du frêne.

Ralentir la propagation de l'agrile du frêne est rentable

L'analyse économique des mesures réglementaires sur l'agrile du frêne, réalisée par le Service canadien des forêts et publiée en 2020, a démontré que ralentir la propagation de ce ravageur par la réglementation aide les gestionnaires de frênes et les parties réglementées à répartir les coûts associés sur plusieurs années, les rendant ainsi plus gérables. D'un point de vue financier – même sans tenir compte des services environnementaux rendus par les frênes – il est généralement plus avantageux de réglementer l'agrile du frêne que de le déréglementer. Le ralentissement de la propagation permet également de gagner du temps pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies de gestion, telles que la lutte biologique et la sélection de frênes résistants.

La gestion de l'agrile du frêne devrait favoriser une approche collaborative

À moins d'un changement majeur dans les outils de lutte disponibles, il est prévu que l'agrile du frêne se propage dans l'ensemble de l'aire de répartition des frênes en Amérique du Nord. Les frênes non protégés finiront par disparaître ou ne subsisteront que sous forme de populations isolées, sans rôle écologique ou culturel significatif. Certains arbres infestés par le passé et abattus présentent encore des pousses épicormiques à la base de la souche, mais ceux-ci ne tarderont pas, avant d'atteindre une taille significative, à être de nouveau infestés.

Pour survivre, les populations de frênes du Canada, tant en milieu urbain que naturel, devront bénéficier d'autres formes de protection, comme les traitements, la lutte biologique et la sélection de frênes résistants à l'agrile du frêne. Les participants de l'atelier sur l'agrile du frêne ont appuyé ces démarches, mais elles ne relèvent pas du mandat de l'ACIA, et le Canada ne dispose pas encore d'une capacité de lutte biologique à grande échelle. Une solution possible serait une approche collaborative entre l'ACIA, les intervenants, l'industrie, le Service canadien des forêts, les gouvernements provinciaux, les organisations non gouvernementales canadiennes et les Peuples Autochtones.

Incidence sur le commerce

Les options de gestion de l'agrile du frêne présentées dans ce document n'ont pas d'incidence significative sur les exportations canadiennes de produits de frêne. Le bois de frêne représente 0,3 % des exportations totales de bois d'œuvre du Canada, avec une valeur moyenne de 32 millions de dollars pour la période de 2020 à 2024. Le bois de frêne canadien est principalement exporté vers l'Asie (75 % de la valeur totale des exportations de bois de frêne pour la période 2020-2024, dont 49 % à destination de la Chine seulement), et ces pays ne reconnaissent pas les zones exemptes d'agrile du frêne au Canada. Les exigences d'entrée pour les produits canadiens de frêne devraient demeurer les mêmes, peu importe l'option de gestion retenue.

Présence importante de frênes au Canada

Il existe une présence importante de frênes dans des zones non réglementées pour l'agrile du frêne, notamment dans l'ouest de l'Ontario et le sud du Manitoba, où le couvert forestier peut localement atteindre 25 % ou plus. On observe également une présence significative de frênes dans certaines régions du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que, dans une moindre mesure, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les portions non réglementées de l'Est du Canada, les frênes restants sont principalement des frênes noirs (Fraxinus nigra), qui jouent un rôle écologique crucial dans les milieux ouverts et humides. Dans l'Ouest canadien, les frênes sont surtout présents en milieu urbain, où ils ont été plantés et fournissent d'importants services environnementaux aux citoyens.

Le frêne noir est important pour les communautés autochtones

Le frêne noir revêt une grande importance culturelle pour de nombreux peuples autochtones en raison de sa signification spirituelle, de son utilisation dans les cérémonies et de son rôle dans les pratiques artisanales traditionnelles telles que la vannerie, la fabrication de raquettes et de membrures de canots. Les cendres issues de la combustion du bois de frêne sont également utilisées dans la préparation du maïs pour la soupe de maïs, le tannage des peaux d'animaux et à des fins médicinales. Aucun autre arbre indigène ne peut le remplacer.

Sans accès à des ressources comme le frêne noir, les générations autochtones futures risquent de perdre des enseignements essentiels liés à la récolte, à l'artisanat et à l'usage cérémoniel. Les peuples autochtones ont déjà observé une perturbation dans les efforts de revitalisation culturelle et dans la résilience communautaire, puisque les infestations d'agrile du frêne ont créé des ruptures avec les enseignements culturels historiques.

Il est également essentiel de consulter les peuples autochtones concernant toute nouvelle réglementation ayant une incidence sur les pratiques culturelles liées à l'alimentation, aux activités sociales et aux cérémonies, ainsi que sur les droits autochtones protégés par la Constitution.

Espèces en péril et efforts de rétablissement du frêne

Le frêne noir est désigné comme espèce menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada dans l'Est du pays. Il est également inscrit comme espèce en voie de disparition en Ontario et comme espèce menacée dans toutes les autres provinces de l'Est, où des stratégies de rétablissement sont en cours pour atténuer la gravité et les impacts de la menace que représente l'agrile du frêne. Les efforts de ralentissement de la propagation menés par l'ACIA appuieraient mieux ces initiatives, comme les boîtes de dépôt de bois de chauffage à l'Île-du-Prince-Édouard ou le programme de remise volontaire de bois de chauffage à Terre-Neuve-et-Labrador.

La détection précoce est difficile

Les pièges et les leurres actuellement disponibles sont peu efficaces pour attirer l'agrile du frêne, ce qui signifie que les infestations passent souvent inaperçues pendant plusieurs années. Les frênes commencent généralement à montrer des signes visibles de dépérissement seulement après une infestation sévère, ce qui peut prendre 2 ou 3 ans dans les zones faiblement touchées. Ce délai complique la détection précoce par les propriétaires d'arbres et rend les inspections visuelles moins efficaces. Par conséquent, il demeure difficile de localiser précisément l'origine et l'ampleur d'une infestation.

Le bois de chauffage est la principale voie de propagation de l'agrile du frêne

Les nouvelles détections survenant à des centaines de kilomètres de toute zone infestée ne peuvent s'expliquer que par des activités humaines. Bien que l'agrile du frêne puisse être déplacé par des billes ou du bois d'œuvre non traité dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales, l'ACIA dispose d'un bon encadrement de ces activités, et cette voie n'est donc pas considérée comme majeure. Le bois de chauffage non traité, déplacé par des particuliers sans autorisation appropriée de l'ACIA, est probablement la cause principale de dispersion de l'agrile du frêne, mais constitue toutefois une voie difficile à surveiller pour l'Agence.

Options de gestion du risque phytosanitaire

L'objectif de cette section est de proposer aux parties prenantes des options de gestion à considérer. À la suite de la consultation, l'ACIA déterminera la meilleure option de gestion ou la combinaison d'options la plus appropriée. À l'heure actuelle, l'ACIA appuie l'option 2.

Lorsque pertinent, les considérations de gestion du risque mentionnées dans la section précédente ont été intégrées à la sélection et à la justification de chaque option décrite ci-dessous.

Voir l'Annexe 3 : Tableaux comparatifs des options de gestion pour de plus amples renseignements.

Notes importantes

- Quelle que soit l'option de gestion de l'agrile du frêne retenue à l'issue de cette consultation, l'ACIA entend collaborer avec les principaux partenaires et organisations et les communautés autochtones pour mettre en place une approche concertée visant à faire progresser la recherche sur la lutte biologique, la sélection de frênes résistants et l'opérationnalisation de la production à grande échelle.

- Le but d'une zone réglementée est d'empêcher un organisme nuisible réglementé de se propager davantage et de s'établir dans des zones exemptes au Canada. Ces zones ne sont pas mises en place pour gérer le ravageur à l'intérieur de la zone réglementée. Le déplacement des produits de frêne et du bois de chauffage à l'extérieur de la zone réglementée pour l'agrile du frêne est restreint par des exigences vérifiées par l'ACIA.

Option 1 : Maintien du statut quo (ajout du comté ou de la ville à la zone réglementée si l'agrile du frêne est détectée)

Il s'agit de la stratégie réglementaire en place depuis vingt ans. Si cette option est retenue, la zone réglementée pour l'agrile du frêne continuerait d'être agrandie en fonction des nouvelles détections. Consultez les Zones et produits réglementés pour l'agrile du frêne ou la Figure 1 : Carte des zones règlementées au Canada pour de plus amples renseignements.

Des activités annuelles de surveillance et d'application de la réglementation seraient menées par l'ACIA dans les régions du Canada exemptes d'agrile du frêne.

Avantages

- Il s'agit de la stratégie la plus efficace pour ralentir la propagation : elle permet à l'ACIA et à ses partenaires de poursuivre les recherches sur la lutte biologique et la sélection de frênes résistants, tout en se préparant plus rigoureusement à une mise en œuvre à grande échelle que les autres options.

- Fondée sur des données scientifiques, cette option repose sur la présence documentée de l'agrile du frêne et s'aligne sur des stratégies éprouvées de ralentissement de la propagation, reconnues pour leur rentabilité.

- Elle offre la meilleure protection pour le frêne noir dans l'Est du Canada, une essence ayant une profonde importance culturelle et spirituelle pour de nombreuses communautés autochtones.

- Il s'agit de l'option la plus restrictive en matière de déplacement de produits réglementés liés à l'agrile du frêne dans l'Est du Canada. Par conséquent, elle offre la meilleure protection contre la propagation de l'insecte vers les comtés non infestés dans les provinces où il est déjà présent (C.-B., MB, ON, QC, NB et N.-É.), et le deuxième meilleur niveau de protection pour les provinces de l'Est qui ne sont pas encore touchées (Î.-P.-É. et T.-N.-L.).

Inconvénients

- Certains comtés où des infestations d'agrile du frêne n'ont pas encore été détectées pourraient se trouver à l'extérieur de la zone réglementée, ce qui augmente le risque de propagation involontaire en raison du déplacement non restreint de produits de frêne – bien que ce risque demeure relativement faible.

- La zone réglementée devrait être mise à jour fréquemment en fonction des nouvelles détections, ce qui ajoute de la complexité à la gestion continue.

- L'ACIA devrait tout de même surveiller le déplacement des produits de frêne et effectuer des relevés réguliers, ce qui mobiliserait des ressources qui pourraient autrement être consacrées à d'autres priorités en matière de santé des végétaux.

- Cette option impose les contrôles les plus stricts sur le déplacement des produits de frêne, ce qui pourrait poser des défis pour le commerce intérieur et la gestion des déchets verts.

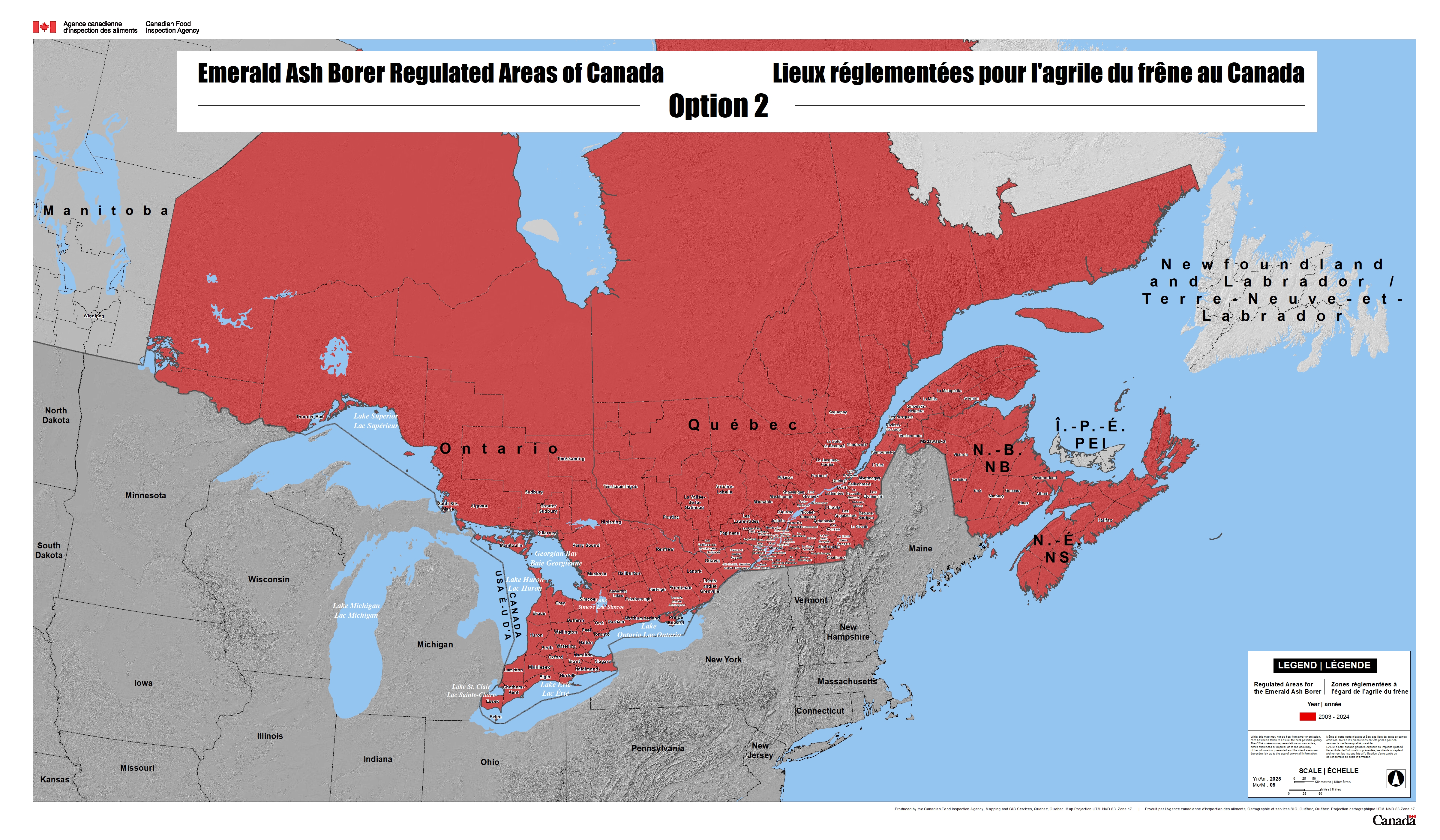

Option 2 : Réglementer l'ensemble des provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse

Dans le cadre de cette option, la zone du Canada réglementée pour l'agrile du frêne inclurait l'ensemble des provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

La Colombie-Britannique et le Manitoba demeureraient réglementés comme ils le sont actuellement. L'agrandissement de ces zones réglementées se ferait en fonction des nouvelles détections à l'extérieur des zones déjà réglementées.

Une surveillance continue serait requise par l'ACIA dans les régions du Canada exemptes d'agrile du frêne.

Avantages

- Soutient les efforts de l'ACIA et de ses partenaires en matière de recherche sur la lutte biologique et la sélection de frênes résistants, ainsi que dans la préparation à une mise en œuvre à grande échelle – bien que dans une moindre mesure que l'option 1.

- Cette option ne repose pas sur la présence documentée de l'agrile du frêne dans certains peuplements importants de frêne dans l'Est du Canada, ce qui la rend moins étayée scientifiquement que l'option 1 – tout en demeurant conforme à des stratégies éprouvées de ralentissement de la propagation, reconnues pour leur rentabilité.

- Elle offre une meilleure protection pour l'Ouest canadien, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador que l'option 1, en limitant le déplacement des produits de frêne provenant de toutes les zones potentiellement infestées mais non détectées dans les provinces touchées.

- Elle propose un cadre réglementaire plus stable et prévisible que l'option 1, puisque la zone réglementée dans l'Est du Canada est peu susceptible de changer au cours des 5 prochaines années.

- Elle permet à l'ACIA de réaffecter des fonds et des ressources à d'autres priorités liées aux organismes nuisibles, là où leur impact pourrait être plus important.

Inconvénients

- Cette option réglemente la majeure partie de la distribution du frêne dans l'Est du Canada, ce qui signifie que les exigences fédérales en matière de déplacement des produits de frêne ne s'appliqueraient plus à l'intérieur de la zone réglementée. Par conséquent, l'agrile du frêne pourrait se propager plus rapidement vers les peuplements de frêne encore non infestés.

- Dans le cadre de cette option, les protections fédérales pour le frêne noir dans l'Est du Canada seraient réduites. Étant donné l'importance culturelle de cette essence pour les peuples autochtones, cela souligne la nécessité d'efforts collaboratifs pour soutenir sa préservation et sa gestion continue.

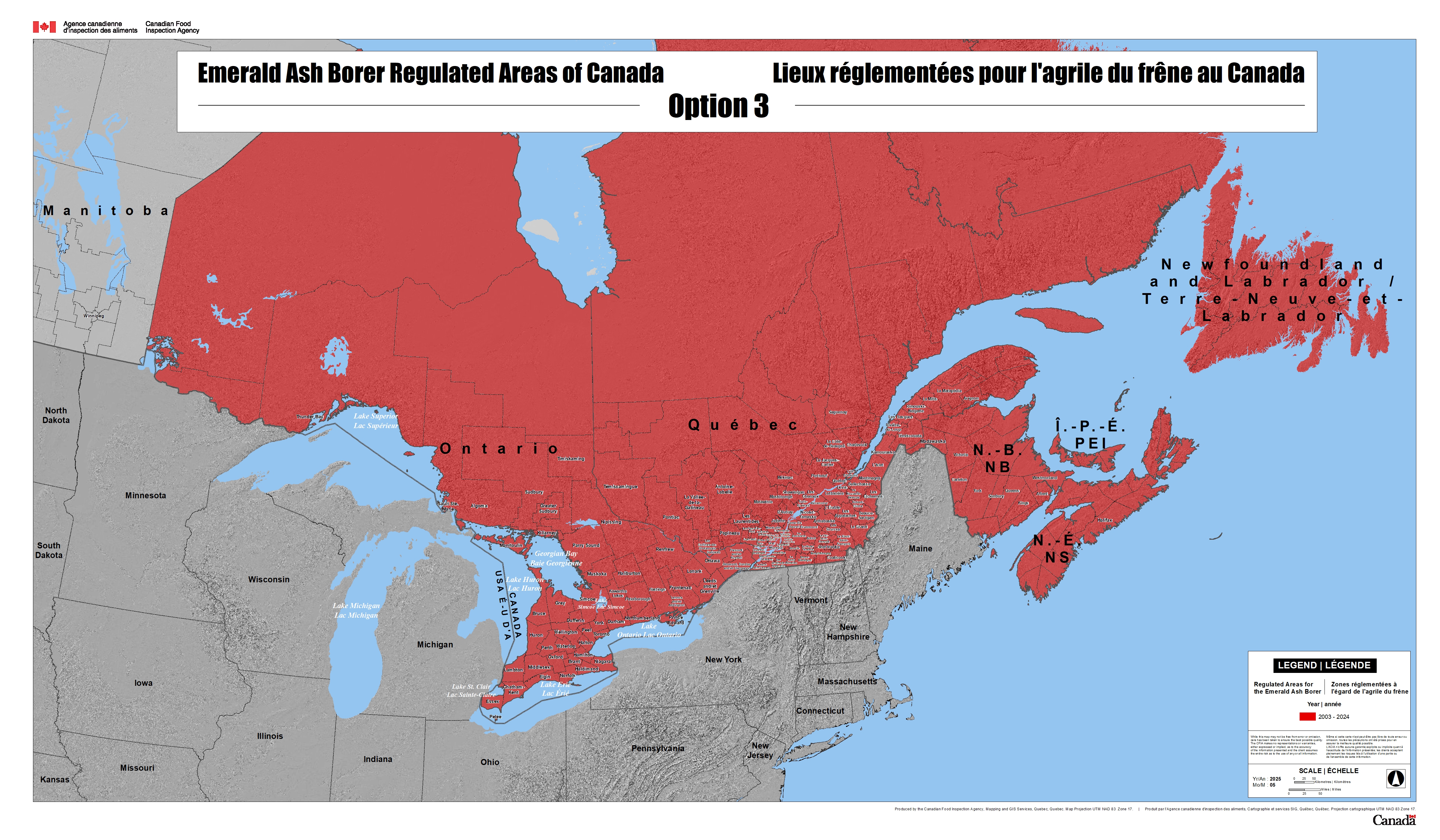

Option 3 : Réglementer l'ensemble de l'Est du Canada

Dans le cadre de cette option, la zone réglementée pour l'agrile du frêne inclurait les provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

La Colombie-Britannique et le Manitoba demeureraient réglementés comme ils le sont actuellement. L'agrandissement de ces zones réglementées se ferait en fonction des nouvelles détections à l'extérieur des zones déjà réglementées.

Une surveillance continue serait requise par l'ACIA dans les régions du Canada où la présence de l'agrile du frêne n'est pas connue.

Avantages

- Bien que cette option soit fondée sur des données scientifiques et soit rentable, elle est moins robuste que l'option 2, car elle inclut des zones sans présence documentée d'agrile du frêne dans des peuplements importants, ce qui affaiblit la base justificative de la réglementation.

- Elle offre la meilleure protection pour les frênes dans l'Ouest canadien, en réduisant plus efficacement que les autres options le risque de déplacement de produits infestés depuis l'Est du Canada vers l'Ouest.

- Il s'agit de l'approche la plus simple, stable et prévisible pour l'Est du Canada, puisque la zone réglementée resterait fixe et ne nécessiterait pas d'expansion, sauf dans les provinces de l'Ouest en cas de nouvelles détections.

- L'ACIA n'aurait plus à effectuer de surveillance ni de relevés dans l'Est du Canada, ce qui permettrait de réaffecter davantage de ressources à d'autres priorités liées aux organismes nuisibles que dans l'option 2.

Inconvénients

- Cette option est la moins efficace pour prévenir la propagation de l'agrile du frêne dans l'Est du Canada, y compris à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, où l'insecte n'a pas encore été détecté.

- En réglementant l'ensemble du frêne dans l'Est du Canada, cette option élimine les exigences fédérales en matière de déplacement à l'intérieur de la région. En l'absence de ces contrôles, l'agrile du frêne pourrait se propager plus rapidement vers les zones non infestées. Comparativement aux options 1 et 2, elle offre moins de possibilités à l'ACIA et à ses partenaires de faire progresser la recherche sur la lutte biologique, la sélection de frênes résistants et la mise en œuvre à grande échelle.

- Le frêne noir dans l'Est du Canada perdrait sa protection fédérale dans le cadre de cette option, ce qui augmenterait les risques pour une essence d'une grande importance culturelle et spirituelle pour de nombreux peuples autochtones. Cette situation souligne l'importance d'une gestion collaborative pour assurer sa préservation.

Option 4 : Retrait de la réglementation sur l'agrile du frêne au Canada

Avec cette option, toutes les zones réglementées pour l'agrile du frêne au Canada seraient abolies, et l'ensemble du territoire canadien serait considéré comme infesté. Le déplacement des produits de frêne et du bois de chauffage à l'intérieur du Canada ne serait plus soumis à des exigences particulières liées à l'agrile du frêne.

Les exigences d'entrée spécifiques à l'agrile du frêne pour les produits de frêne et le bois de chauffage importés des États-Unis et d'ailleurs seraient également supprimées.

L'ACIA cesserait toute activité de surveillance et de gestion de l'agrile du frêne au Canada.

Avantages

- Il s'agit de l'option la plus simple, stable et facile à appliquer, puisque la déréglementation est permanente et qu'aucune restriction ne s'appliquerait.

- Elle permet à l'ACIA de réaffecter entièrement les ressources actuellement consacrées à la gestion de l'agrile du frêne à d'autres priorités liées aux organismes nuisibles.

- Elle autorise le déplacement non restreint des produits de frêne à travers le Canada, ce qui pourrait favoriser le commerce intérieur (p. ex. : matériel de propagation de frêne) et améliorer la gestion des déchets verts.

Inconvénients

- Il s'agit de l'option la moins efficace pour prévenir la propagation de l'agrile du frêne vers les régions non infestées du Canada, en particulier dans les provinces de l'Ouest comme l'Alberta et la Saskatchewan, où l'insecte n'a pas encore été détecté. En l'absence de contrôles réglementaires, les frênes, tant en milieu naturel qu'en milieu urbain, seraient exposés à un déclin accéléré.

- Cette option ne soutient pas la poursuite des efforts de recherche ou de préparation, ce qui limite la capacité de l'ACIA et de ses partenaires à faire progresser les stratégies de lutte biologique, à sélectionner des variétés de frêne résistantes ou à augmenter la production à grande échelle.

- Les données scientifiques ne justifient pas la suppression de la réglementation sur l'agrile du frêne à ce stade, puisque les stratégies visant à ralentir la propagation se sont révélées rentables et bénéfiques.

- Le frêne noir perdrait sa protection fédérale à l'échelle du Canada dans le cadre de cette option, ce qui mettrait en péril une essence d'une grande importance culturelle et spirituelle pour de nombreux peuples autochtones. Cette situation souligne l'urgence d'une gestion collaborative pour assurer sa préservation.

Option de gestion du risque recommandée

L'ACIA recommande l'option 2 comme étant la meilleure approche pour les 5 à 10 prochaines années.

L'agrile du frêne est déjà bien établie dans les 4 provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. La trajectoire de son expansion dans l'Est du Canada ne devrait pas changer de manière significative au cours des 5 prochaines années, compte tenu de la présence de comtés infestés mais non détectés dans des provinces déjà touchées, ainsi que des défis que représente la surveillance du bois de chauffage – principal vecteur de propagation – dans le cadre de l'option 1.

L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador resteront protégées grâce aux restrictions sur le déplacement des produits de frêne. Leur situation insulaire facilite la surveillance du bois de chauffage, en particulier grâce aux initiatives mises en œuvre par ces provinces.

Les provinces de l'Ouest demeurent également protégées. Le maintien de la réglementation à Winnipeg et dans la région de Vancouver selon une approche comté par comté est raisonnable, compte tenu de leur faible niveau d'infestation et de leur isolement géographique.

Dans un contexte de ressources limitées, permettre au personnel de l'ACIA dans ces 4 provinces de se concentrer sur d'autres ravageurs récemment détectés, ou sur des enquêtes ciblant d'autres organismes nuisibles prioritaires, permettra à l'Agence de miser sur la prévention – domaine dans lequel les chances de succès sont plus élevées.

Un cadre réglementaire stable et prévisible pour les prochaines années permettra à l'ACIA de collaborer avec les provinces, les partenaires et les communautés afin d'élaborer une stratégie de retrait planifiée, de mettre en œuvre des mesures de lutte biologique et d'investir dans des solutions de rechange comme la sélection de frênes résistants.

Considérations relatives aux peuples autochtones

Les options présentées dans ce document peuvent avoir des répercussions différentes sur les Nations et les communautés autochtones à travers le Canada. Nous vous encourageons à communiquer avec votre agent de liaison autochtone régional si l'une des options de gestion des risques suscite l'intérêt ou des préoccupations au sein de votre Nation. Nous accueillons également avec intérêt toute perspective, préférence ou suggestion supplémentaire que votre Nation souhaiterait partager.

Décision

L'ACIA consignera sa décision dans cette section une fois la consultation terminée, en se fondant sur les commentaires reçus de la part des partenaires, de l'industrie, des parties prenantes et des peuples autochtones.

Approbation

Le présent document de gestion du risque a été approuvé par la directrice principale de la Division de la protection des végétaux à l'ACIA.

Annexe 1 : Agents de liaison autochtones régionaux

- Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador) : danielle.martin@inspection.gc.ca

- Québec : iaskenia.sioui@inspection.gc.ca

- Ontario : jennifer.ambrogio@inspection.gc.ca

- Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique) lindsay.happyjack@inspection.gc.ca

Annexe 2 : Références

- Agrile du frêne

- Zones et produits réglementés : Agrile du frêne

- D-03-08: Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation au Canada de l'agrile du frêne, Agrilus planipennis (Fairmaire)

- Glossaire de la protection des végétaux

- Liste des organismes nuisibles réglementés par le Canada

Annexe 3 : Tableaux comparatifs des options de gestion

Ralentit la propagation de l'agrile du frêne

Le ralentissement de la propagation de l'agrile du frêne donne à l'ACIA et à ses partenaires plus de temps pour finaliser les recherches sur la lutte biologique et la sélection de frênes résistants, et opérationnaliser la production de masse.

| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |

|---|---|---|---|

| Oui, cette option ralentit le plus la propagation de l'agrile, gagnant ainsi le plus de temps pour l'approche collaborative. | Oui, bien que légèrement moins que l'option 1. | Ne ralentit pas la propagation dans l'Est du Canada et gagne moins de temps que l'option 2. | Non, la propagation de l'agrile est maximale. |

Appuyée par la science

Appuyée par la science, car fondée sur :

- la présence documentée de l'agrile dans des peuplements importants de frênes de l'Est du Canada, et

- l'efficacité démontrée des stratégies de ralentissement de la propagation en termes de coûts.

| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |

|---|---|---|---|

| Oui. | Moins que l'option 1, car elle ajoute des comtés exempts d'agrile et des peuplements importants de frênes à la zone réglementée. | Moins que l'option 2, car en plus de ce que l'option 2 ajoute, l'option 3 ajoute des provinces exemptes d'agrile à la zone réglementée. | Non. |

Protège les frênes dans l'Ouest canadien

Le déplacement de matériel de frêne entre les provinces de l'Est et de l'Ouest du Canada est très faible.

| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |

|---|---|---|---|

| Bonne protection, bien que le déplacement depuis des zones positives, mais non détectées (et donc non réglementées) n'est pas restreint. | Mieux que l'option 1. | Mieux que l'option 2. | Non. |

Protège le frêne noir dans l'Est du Canada

Le frêne noir un arbre d'importance culturelle pour les communautés autochtones.

| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |

|---|---|---|---|

| Oui, stratégie la plus efficace disponible. | Ne protège pas les peuplements de frênes noirs les plus importants dans l'Est du Canada, mais protège les peuplements de l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. | Non. | Non. |

Moins susceptible d'exclure des comtés positifs mais non détectés de la zone réglementée dans l'Est du Canada

| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |

|---|---|---|---|

| Plus probable que l'option 2 et 3 | Peu probable jusqu'à ce qu'elle atteigne l'Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador. | L'ensemble de l'Est du Canada est inclus | La propagation de l'agrile est maximale avec cette option |

Option simple, stable et prévisible pour l'Est du Canada

| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |

|---|---|---|---|

| Moins que les autres options, car la zone réglementée est réévaluée annuellement en fonction des détections. | Oui, jusqu'à ce que l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador deviennent positifs, ce qui prendrait des années. | Oui | Oui |

Permet à l'ACIA de réaffecter des ressources à d'autres priorités en matière de phytoprotection, où les chances de succès sont meilleures

| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |

|---|---|---|---|

| Non. |

Oui. Les enquêtes annuelles ne sont plus nécessaires en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Le programme de lutte contre l'agrile est toujours en place. |

Oui. Les enquêtes annuelles ne sont plus nécessaires dans tout l'Est du Canada. Le programme de lutte contre l'agrile est toujours en place. |

Oui. Les enquêtes annuelles et la surveillance du programme de l'agrile du frêne ne sont plus nécessaires dans tout le pays. |

Restreint le commerce intérieur et les mouvements de déchets verts

| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |

|---|---|---|---|

| Option la plus restrictive. | Moins restrictif que l'option 1. | Moins restrictif que l'option 2. | Aucune restriction. |