Date : 21 novembre 2019

Table des matières

- Aperçu de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

- Les 100 premiers jours

- Questions urgentes

Aperçu de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Mandat législatif

- Élaborer et fournir des services d'inspection et d'autres services afin de :

- protéger les ressources végétales contre les ravageurs, les maladies et les espèces envahissantes;

- prévenir et gérer les maladies animales, notamment les maladies qui posent des menaces pour la santé humaine (p. ex. grippe aviaire);

- prévenir et gérer les risques relatifs à la salubrité des aliments (p. ex. inspection, rappels d'aliments);

- contribuer à la protection des consommateurs (p. ex. allégations sur les étiquettes);

- faciliter l'accès aux marchés pour les aliments, les végétaux et les animaux du Canada.

Division des responsabilités entre les ministres

Ministre de l'Agriculture et Agroalimentaire

- Responsable de ce qui suit :

- Les questions économiques et commerciales ayant trait à l'agriculture et l'agroalimentaire

- Les régimes législatifs spécifiques de l'ACIA liés aux produits pour les végétaux et les animaux et les dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ne portant pas sur la salubrité des aliments et la Loi sur les aliments et drogues

- Végétaux

- Loi sur les engrais

- Loi sur la protection des végétaux

- Loi sur les semences

- Loi sur la protections des obtentions végétales

- Animaux

- Loi relative aux aliments de bétail

- Loi sur la santé des animaux

- Aliments

- Toutes les activités de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les aliments et drogues ne portant pas sur la salubrité des aliments

Ministre de la Santé

- Responsable de ce qui suit :

- L'orientation générale de l'ACIA

- Le pouvoir d'ordonner le rappel de produits réglementés

- L'approbation des rapports de l'ACIA et leur dépôt au Parlement

- Santé Canada

- Établit les normes relatives à la salubrité des aliments

- Établit les exigences en matière de salubrité des aliments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues

- Effectuer des évaluations des risques pour la santé humaine

- ACIA

- Appliquer les dispositions relatives à la Loi sur les aliments et drogues

- Établir les exigences en matière de salubrité des aliments du programme d'inspection en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et applique la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Responsabilités principales

Protection des végétaux, santé des animaux, salubrité des aliments, commerce international

- Un organisme de réglementation… pour établir les règles et vérifier la conformité à celles-ci

- Un gestionnaire de risques… pour protéger la population contre les divers risques liés à la santé publique, à l'économie et à l'environnement

- Un facilitateur… pour améliorer l'interface réglementaire avec l'industrie et les partenaires commerciaux

Santé des végétaux

- Protéger les ressources végétales du Canada

- Comprend cultures, horticulture, pépinières, ressources et produits de la forêt, serres, semences, engrais, végétaux à caractère nouveau, espèces exotiques envahissantes

- Protéger les ressources végétales du Canada, l'environnement et les industries liées aux végétaux comme suit :

- prévenir l'introduction et la propagation des ravageurs qui pourraient nuire à la production canadienne et aux revenus des producteurs canadiens;

- vérifier que les producteurs ont accès à des produits agricoles sûrs, efficaces et novateurs (p. ex. semences, engrais) qui appuient la durabilité de l'environnement;

- favoriser l'innovation en protégeant la propriété intellectuelle (c.-à-d. les obtentions végétales);

- préserver la réputation des produits agricoles canadiens à l'échelle du marché mondial reconnus comme étant de grande qualité, exempts de ravageurs et sûre.

Santé des animaux

- Protéger les ressources animales et les Canadiens contre les maladies

- Comprend le bétail, la volaille, les aliments du bétail, vaccins, le poisson et les fruits de mer

- Réduire au minimum les risques pour les ressources animales terrestres et aquatiques du Canada, et veiller à la salubrité des aliments du bétail, des produits d'origine animale et des vaccins pour les animaux comme suit :

- protéger les animaux du Canada, notamment les animaux aquatiques, contre les maladies;

- gérer les incidents et les urgences liées aux maladies animales (p. ex. grippe aviaire);

- promouvoir et réglementer le bien-être des animaux, au cours du transport et lors de l'abattage;

- vérifier que les aliments et les vaccins pour les animaux sont sûrs et efficaces.

Salubrité des aliments

- Protéger l'approvisionnement alimentaire du Canada

- Comprend la santé et la salubrité ainsi que l'étiquetage

- Responsabilité partagée (voir Annexe 1)

- Réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité des Canadiens comme suit :

- protéger les Canadiens contre les risques évitables liés à la salubrité des aliments;

- gérer efficacement les enquêtes et les rappels liés à la salubrité des aliments.

- Contribuer à la protection des consommateurs comme suit :

- Vérifier que les renseignements fournis aux consommateurs canadiens sur les étiquettes et dans les publicités sont véridiques et non trompeurs.

Responsabilités principales

Commerce international

- Faciliter l'accès aux marchés pour les végétaux, les animaux et les aliments du Canada

- Contribuer à l'accès aux marchés pour l'agriculture et l'agroalimentaire canadiens comme suit :

- Influencer l'élaboration des règles et des normes internationales pour la protection des végétaux, la santé des animaux et la salubrité des aliments par l'entremise des organismes internationaux de normalisation

- Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, fondée en tant qu'Office international des épizooties (OIE))

- Commission du Codex Alimentarius (CODEX) (Aliments)

- Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)

- Négocier les conditions d'importation/d'exportation et les accords et normes techniques

- Collaborer avec les partenaires commerciaux

- Travailler en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et Affaires mondiales Canada

- Influencer l'élaboration des règles et des normes internationales pour la protection des végétaux, la santé des animaux et la salubrité des aliments par l'entremise des organismes internationaux de normalisation

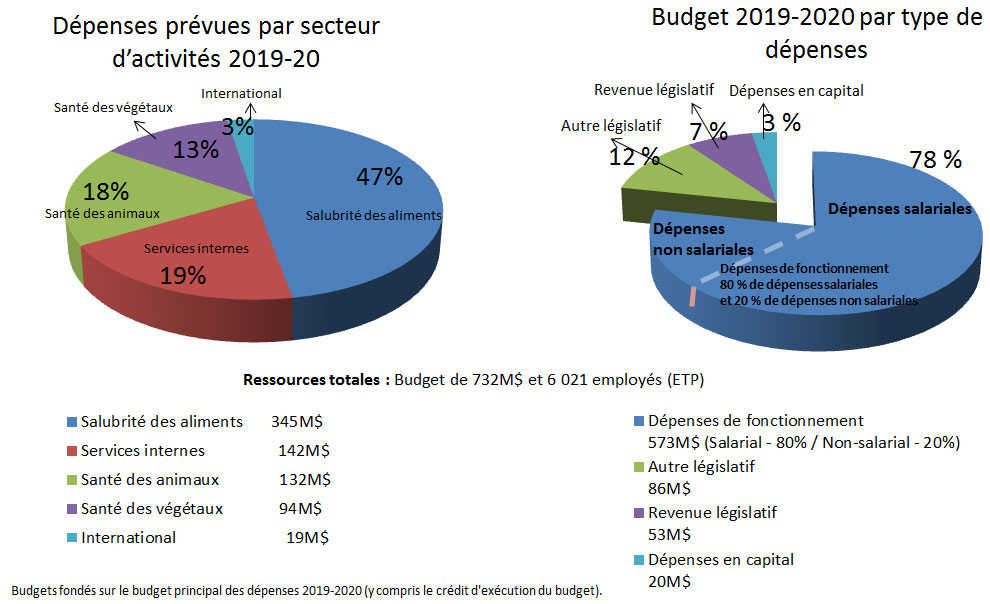

Ressources de l'ACIA (en millions)

Description de l'organigramme des ressources de l'ACIA

| Secteur d'activités | Dépenses prévues | % |

|---|---|---|

| Salubrité des aliments | 345 M $ | 47 % |

| Services internes | 142 M $ | 19 % |

| Santé des animaux | 132 M $ | 18 % |

| Santé des végétaux | 94 M $ | 13 % |

| International | 19 M $ | 3 % |

| Type de dépenses | Budget | % |

|---|---|---|

| Dépenses de fonctionnement | 573 M $ | 78 % |

| Autre législatif | 86 M $ | 12 % |

| Revenue législatif | 53 M $ | 7 % |

| Dépenses en capital | 20 M $ | 3 % |

Ressources totales : budget de 732 $ million et 6 021 employés (ETP)

Budgets fondés sur le budget principal des dépenses 2019-2020 (y compris le crédit d'exécution du budget)

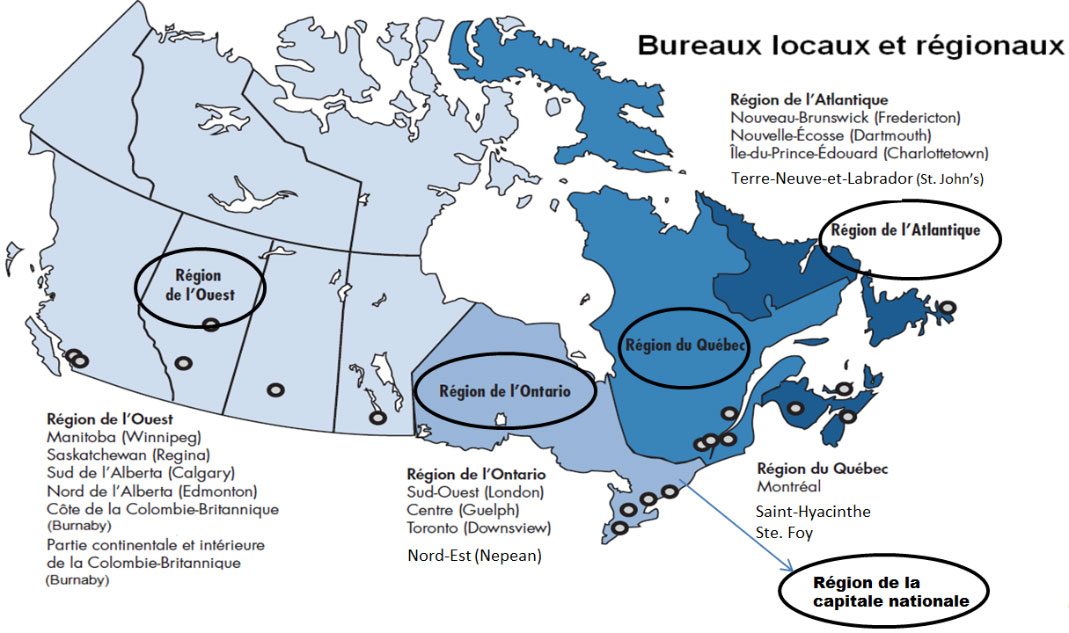

Présence nationale de l'ACIA

Description du graphique de présence nationale de l'ACIA

Bureaux locaux et régionaux

- Région de l'Ouest

- Manitoba (Winnipeg)

- Saskatchewan (Regina)

- Sud de l'Alberta (Calgary)

- Nord de l'Alberta (Edmonton)

- Côte de la Colombie-Britannique (Burnaby)

- Partie continentale et intérieure de la Colombie-Britannique (Burnaby)

- Région de l'Ontario

- Sud-ouest (London)

- Centre (Guelph)

- Toronto (Downsview)

- Nord-est (Nepean)

- Région du Québec

- Montréal

- St-Hyacinthe

- Ste. Foy

- Région de l'Atlantique

- Nouveau-Brunswick (Fredericton)

- Nouvelle-Écosse (Dartmouth)

- Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown)

- Terre-Neuve-et-Labrador (St. John's)

- Région de la capitale nationale

13 laboratoires : Atlantique (2), Québec (2), Ontario (3), Ouest (6)

Partenaires de l'ACIA

Partenaires internationaux

- Établir les exigences relatives aux importations, vérifier les exigences liées aux exportations

- Comparabilité et acceptation de systèmes pertinents (p. ex. inspections)

- Élaborer des règles, normes, etc. internationales fondées sur la science

Gouvernements municipaux, provinciaux et territoriaux

- Mettre en application les exigences liées à la salubrité des aliments, à la protection des végétaux et à la santé des animaux qui relèvent de leur compétence

- Collaborer pour intervenir en cas d'incidents relatifs à la salubrité des aliments

- Prévenir et gérer les urgences liées à la protection des végétaux et à la santé des animaux

Ministères et organismes fédéraux

- Portefeuille de la Santé

- Portefeuille d'Agriculture et d'Agroalimentaire Canada

- Affaires mondiales Canada

- Agence des services frontaliers du Canada

- Pêches et Océans Canada

- Environnement et Changement climatique Canada

- Ressources naturelles Canada

- Services partagés Canada

- Innovation, Sciences et Développement économique

Industrie

- Production d'aliments sûrs

- Se conformer aux exigences réglementaires

- Concevoir et appliquer des pratiques exemplaires en matière de gestion

Consommateurs

- Manipulation et préparation hygiéniques des aliments

- Connaissance des risques liés aux végétaux et aux animaux (p. ex. transporter du bois de chauffage infesté)

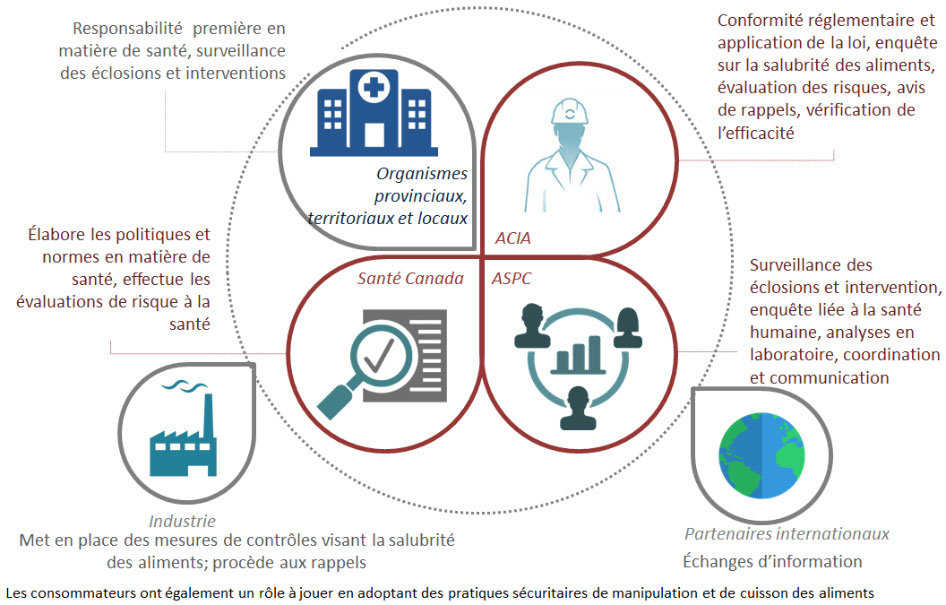

Annexe 1 : Salubrité des aliments : une responsabilité conjointe

Description de l'annexe 1 : Salubrité des aliments : une responsabilité conjointe

- Organismes provinciaux, territoriaux et locaux

- Responsabilité première en matière de santé, surveillance des éclosions et interventions

- ACIA

- Conformité réglementaire et application de la loi, enquête sur la salubrité des aliments, évaluation des risques, avis de rappels, vérifications de l'efficacité

- Santé Canada

- Élabore les politiques et normes en matière de santé, effectue les évaluations de risque à la santé

- ASPC

- Surveillance des éclosions et intervention, enquête liée à la santé humaine, analyses en laboratoire, coordination et communication

- Industrie

- Met en place des mesures de contrôles visant la salubrité des aliments; procède aux rappels

- Partenaires internationaux

- Échanges d'information

- Les consommateurs ont également un rôle à jouer en adoptant des pratiques sécuritaires de manipulation et de cuisson des aliments

Annexe 2 : Structure organisationnelle de l'ACIA

Cadres supérieurs

Siddika Mithani, Présidente, Agence canadienne d'inspection des aliments

France Pégeot, Première vice-présidente, Agence canadienne d'inspection des aliments

Exécution du mandat de l'ACIA

Jaspinder Komal, Vice-président, Direction générale des sciences

- Fournit des conseils scientifiques et des services de diagnostic et d'essai.

Colleen Barnes, Vice-présidente, Politiques et programmes

- Fournit des conseils stratégiques en matière de politiques et établit les politiques et les procédures des programmes.

Theresa Iuliano, Vice-présidente, Direction générale des opérations

- Exécute les programmes d'inspection et prend des mesures relatives à la vérification de la conformité et à l'application de la loi.

Fred Gorrell, Sous-ministre adjoint, Direction générale des affaires internationales

- Est responsable des enjeux relatifs à l'accès aux marchés et à la réglementation du commerce international.

Nicole Bouchard-Steeves, Vice-présidente associée, Direction générale des opérations

- Exécute les programmes d'inspection et prend des mesures relatives à la vérification de la conformité et à l'application de la loi.

Robert Ianiro, Vice-président, Ressources humaines

- Facilite la détermination, l'acquisition et la mobilisation des talents.

Amanda Jane (AJ) Preece, Vice-présidente, Développement des affaires, des services et de l'innovation et Dirigeante principale de l'information

- Exécute des projets d'envergure et des initiatives de changement prioritaires et favorise la diffusion de l'information et de la technologie de l'information.

Dominique Osterrath, Vice-présidente, Gestion intégrée et Dirigeante principale des Finances

- Assure la surveillance de la gestion financière et de la gestion de l'actif et de la sécurité.

Jane Hazel, Vice-présidente, Communications et affaires publiques

- Fournit des services de communication interne et externe.

Joanne Butler, Dirigeante principale de la vérification interne et directrice de l'évaluation, Vérification et évaluation

- Effectue la vérification et l'évaluation internes.

Merril Bawden, Chef des recours, Secrétariat de l'intégrité et des recours

- Assure la coordination de l'intégrité et des recours, y compris le Bureau des plaintes et des appels.

Kristine Allen, Directrice exécutive et avocate-générale principale, Services juridiques

- Fournir des services juridiques à l'ACIA et à AAC.

Défis et opportunités de l'ACIA

L'environnement opérationnel change

- Augmentation des échanges commerciaux de produits agricoles et alimentaires

- Le gouvernement s'est engagé à augmenter les cibles d'exportation à 75 G$ (budget 2017)

- Rythme rapide des changements en science et en technologies

- Possibilités de tirer profit des nouvelles techniques et technologies (p. ex. la génomique, les dispositifs de détection électronique, gestion des données, intelligence artificielle)

- Impacts grandissants du changement climatique

- Les impacts sur le mouvement et la survie des ravageurs et les maladies et les dangers pour la salubrité des aliments

- Des défis de plus en plus grands pour l'ordre international réglementaire

- Les programmes protectionnistes, les exigences complexes à l'importation, les tarifs et les obstacles non tarifaires

- Demandes divergentes de l'industrie et du marché/des consommateurs

- L'industrie demande une intervention réglementaire plutôt que d'adapter ses pratiques aux demandes des consommateurs

- Les consommateurs souhaitent obtenir davantage de renseignements sur les aliments qu'ils consomment

Priorités stratégiques de l'ACIA

- Outils de réglementation modernes ; Intégration du risque ; Inspection cohérentes et efficaces ; Priorité aux outils et services numériques ; Chef de file mondial

- Point saillants des réalisations

- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (entré en vigueur en janvier 2019)

- Planification des inspections axée sur des renseignements et des données sur les risques

- Mobilité accrue des inspecteurs avec des inspections axées sur les données et le numérique

- Service en ligne améliorés (Mon ACIA)

- Influence et mobilisation dans des forums internationaux pour promouvoir les intérêts du Canada

La voie à suivre

- De règlements normatifs vers règlements axés sur les résultats

- De réagir aux nouveaux enjeux vers se préparer aux menaces nouvelles et les prévenir

- De fréquence d'inspection prédéfinie vers fréquence d'inspection fondée sur les renseignements sur les risques afin de les cibler

- De l'utilisation de systèmes manuels et papier vers l'utilisation accrue de la technologie

- De adhérer à des infrastructures, des outils et des pratiques réglementaires désuets vers la mise en place d'effectifs agiles pour suivre le rythme des environnements en changement et réduire les fardeaux inutiles.

- La voie à suivre pour l'ACIA

- Réforme réglementaire

- Innovation

- Efficacité

- Preste porcine africaine

Réforme réglementaire

- Modernisation réglementaire afin de gérer les risques plus efficacement, réduire le fardeau de l'industrie, et favoriser la confiance du public

- Examiner le développement de l'étiquetage et la traçabilité du poisson et des fruits de mer

- Modernisation des intrants agricoles : engrais, aliments du bétail, semences

- Terminer la modernisation de l'étiquetage et du cadre du transport sans cruauté

- Améliorer la sécurité par la réglementation des couvoirs et la traçabilité du bétail

- Encourager l'industrie à s'adapter aux défis dans l'environnement mondial actuel

- Une responsabilisation accrue de l'industrie dans les activités de prévention — p. ex. lier l'indemnisation aux pratiques de traçabilité et de biosécurité

- Examiner de nouvelles approches de surveillance réglementaire (souplesse de la réglementation)

- Utiliser les données et les renseignements des entreprises pour orienter les inspections de l'ACIA et cibler les secteurs à risque élevé

- Ajuster la fréquence des inspections des établissements mettant en œuvre des systèmes améliorés de gestion de la salubrité des aliments

Innovation

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

- Mise en application continue de technologies pour cerner les risques et gérer les interventions face aux menaces

- Mettre à profit les données/l'intelligence artificielle pour mieux évaluer et gérer les risques — p. ex. l'élargissement du cadre du Modèle d'évaluation du risque des établissements

- Équiper les inspecteurs d'outils et de capacités d'inspection modernisés

- Faire la transition vers une plateforme numérique — p. ex. des drones/des caméras

Efficacité

- Réaffecter les ressources en fonction des risques

- Rééquilibrer les priorités pour s'assurer de prêter une attention suffisante aux activités nationales et relatives aux importations, comparativement à l'appui pour la croissance des exportations

- La souplesse nécessaire pour gérer les ressources de manière à les affecter aux secteurs à plus haut risque

- Mettre à jour le régime de frais de service

- [Texte expurgé]

- Des ressources stables et durables pour remplir le mandat de base

- De nouveaux investissements pourraient être nécessaires pour maintenir l'intégrité du programme et répondre aux attentes plus élevées en matière de politiques et de prestation de services

- Optimiser le système d'importation

- Mettre en œuvre le Programme modernisé d'inspection des abattoirs pour le porc (PMIA-Porc)

- Accroître l'efficacité des inspections et augmenter la responsabilité de l'industrie en matière de salubrité des aliments

Peste porcine africaine

- Une maladie virale, mortelle et très contagieuse; elle est de plus en plus présente à l'échelle mondiale, mais ne l'est pas encore en Amérique du Nord. Elle ne pose pas de risque pour la santé publique ou à la salubrité des aliments.

- Le secteur du porc est important pour l'agriculture et l'économie du Canada :

- Le Canada est le troisième plus important pays exportateur de porc (environ 20 % du commerce du porc mondial)

- Une production ou une activité économique totale d'environ 23,8 G$

- 20 600 emplois directs et 25 000 emplois liés à la transformation

- Si la PPA était présente au Canada, elle aurait des répercussions importantes sur le commerce et l'économie :

- Tous les marchés d'exportation se fermeraient immédiatement et prendraient au moins six à neuf mois à se rouvrir

- Tous les porcs des exploitations infectées devraient être détruits

- Il faudrait octroyer une indemnisation (selon la réglementation, le maximum est de 2000 $ à 5000 $/porc) pour les animaux dont on aurait ordonné la destruction; le total pour une région de production dense de porcs pourrait atteindre les 2 G$

- Des activités de prévention et de préparation sans précédent sont en cours

- Plan d'action pancanadien FPT et de l'industrie pour la PPA

[Texte expurgé]

Rôles et responsabilités des ministres responsables de l'ACIA

Lors de la création de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en 1997, sa loi habilitante, la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, lui conférait le statut d'établissement public et non celui de ministère. Contrairement à un ministère, un établissement public possède une personnalité juridique distincte et se voit attribuer un mandat et des fonctions précises différentes de ceux de la ministre responsable de l'ACIA. D'un point de vue pratique, dans un ministère typique, la ministre délègue ses pouvoirs aux fonctionnaires du ministère, alors que dans le cas de l'ACIA, la majorité des pouvoirs sont conférés directement à l'Agence ou à sa présidente.

La responsabilité ministérielle des activités de l'ACIA est partagée entre la ministre de la Santé et la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. La ministre de la santé détient tous les pouvoirs et fonctions attribués à la ministre en matière de salubrité des aliments en vertu de toute loi du Parlement appliquée par l'ACIA. La ministre de la Santé est responsable, bien que de façon modérée, des mesures prises par les fonctionnaires de l'ACIA en vertu des pouvoirs législatifs qui leur sont conférés directement. La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire n'assume aucune responsabilité quant aux pouvoirs ou fonctions attribués directement aux fonctionnaires de l'ACIA, que ces pouvoirs soient ou non liés à la salubrité des aliments.

Ministre de la Santé

La ministre de la Santé est responsable de tous les ministères et organismes du portefeuille de la Santé, ce qui inclut l'ACIA. La ministre de la Santé joue un rôle décisif dans la formulation des nouvelles politiques, dans l'établissement des nouveaux programmes et dans la prise de décisions financières, notamment en ce qui concerne la gestion des risques liés à la salubrité des aliments. Le rôle de la ministre est d'établir l'orientation stratégique générale. En adoptant la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le Parlement ne cherchait pas à faire en sorte que la ministre soit directement responsable de l'application des lois relatives aux programmes (c'est-à-dire, les lois énumérées à l'article 11 de la Loi sur l'ACIA).

La ministre de la Santé permet à l'Agence de poursuivre son travail de protection des Canadiens contre les risques liés à la salubrité des aliments par différents moyens, comme :

- Déléguer aux fonctionnaires les pouvoirs et fonctions qui ont été attribués à la ministre (p. ex. émettre des licences en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada), conformément aux lois appliquées par l'ACIA.

- Fixer les droits que l'industrie doit payer pour utiliser certains services de l'ACIA (p. ex. l'émission d'un certificat d'exportation).

- Ordonner le rappel d'un produit dans les cas où une entreprise ne veut pas ou ne peut pas procéder au rappel d'un produit potentiellement dangereux qui est sur le marché.

- Rendre compte au Parlement des activités de l'ACIA.

- Approuver les communications et les efforts de mobilisation de l'ACIA liés à la salubrité des aliments auprès des Canadiens et d'autres intervenants (comme les associations de l'industrie).

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire est responsable du portefeuille de l'Agriculture ainsi que de la promotion du bien-être économique du secteur agricole et agroalimentaire. En ce qui concerne l'ACIA, la ministre de l'Agriculture est responsable des lois non liées à la salubrité des aliments qui sont appliquées par l'ACIA, notamment celles visant à faciliter l'accès aux marchés et à protéger les végétaux et la santé des animaux, et des éléments des lois liées aux aliments portant sur la protection des consommateurs. La ministre de l'Agriculture permet à l'Agence d'assumer ses responsabilités non liées à la salubrité des aliments par différents moyens, comme :

- Déléguer aux fonctionnaires les pouvoirs et fonctions qui ont été attribués à la ministre en vertu des lois sur la santé animale (p. ex. émettre des permis d'importation de produits biologiques vétérinaires) et sur la protection des végétaux (p. ex. établir le format d'un permis d'importation de végétaux) ou de toute loi non liée à la salubrité des aliments qui est appliquée par l'ACIA (p.ex. Loi sur les aliments et drogues).

- Fixer l'orientation stratégique à prendre pour soutenir les efforts de l'ACIA visant à faciliter l'accès aux marchés dans la négociation des enjeux scientifiques et techniques avec des partenaires commerciaux étrangers (p. ex. les conditions que les exportateurs canadiens doivent respecter pour vendre leurs produits agricoles et agroalimentaires à l'étranger).

La relation unique entre l'ACIA et la ministre de la Santé et celle de l'Agriculture et l'Agroalimentaire exige souvent une approche collaborative et commune pour faire avancer les initiatives connexes et interdépendantes lorsqu'elles chevauchent différents domaines de responsabilité, comme les questions d'accès au marché portant sur la salubrité des aliments et les enjeux liés à la santé animale susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité de l'approvisionnement alimentaire (p. ex. la résistance aux antimicrobiens).

Rôle de la ministre en matière de règlements

La plupart des lois du Parlement et des règlements connexes relèvent d'un ministre, et cette responsabilité peut comprendre divers pouvoirs et fonctions. Selon la loi (ou le règlement), un ministre responsable est désigné dans la loi elle-même ou par le gouverneur en conseil (c.-à-d. le Cabinet).

En général, les divers pouvoirs et fonctions établis dans une loi ou un règlement sont attribués au ministre responsable.

Dans la loi, le pouvoir de décision est souvent conféré à la ministre. Par exemple, dans le contexte du portefeuille de la Santé, ce pouvoir englobe un grand nombre de décisions réglementaires possibles. Chaque jour, un grand nombre de ces décisions sont prises. Par exemple, chaque année, le nombre des inspections seules s'élève à plus de 14 000. Par conséquent, selon un précédent jurisprudentiel de longue date, la grande majorité des décisions sont prises par des fonctionnaires ministériels. Cela présente quatre avantages importants :

- Compte tenu du volume de décisions réglementaires devant être prises, il n'est pas pratique pour la ministre d'exercer personnellement tous ses pouvoirs.

- Le risque d'ingérence politique perçue dans la prise de décisions fondée sur des données probantes est réduit au minimum.

- Plusieurs décisions réglementaires sont de nature très technique et exigent une expertise spécialisée (souvent scientifique).

- Si une décision est contestée devant le tribunal (avec possibilité de contrôle judiciaire), la personne qui a pris la décision peut être tenue de témoigner.

En tout temps, la ministre responsable conserve le pouvoir de prendre personnellement ces décisions. Toutefois, la pratique consistant à autoriser des fonctionnaires à exercer des pouvoirs de prise de décisions réglementaires qui sont appropriés au vu de leurs fonctions est commune à tous les ministères règlementant.

Les 100 premiers jours

Prise de décisions

[Texte expurgé] la numérisation des certificats d'exportation

A. Enjeu

- Par l'entremise du budget 2019, le gouvernement a annoncé un investissement de 27,2 M$ sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour permettre à l'ACIA de numériser entièrement ses activités de certification des exportations.

- [Texte expurgé]

B. Contexte

- Les certificats d'exportation permettent au gouvernement du Canada de communiquer des renseignements commerciaux aux autres gouvernements. Ces certificats sont nécessaires pour appuyer le commerce international.

- Il existe plusieurs lacunes dans les systèmes servant à appuyer, à recueillir et à diffuser les documents nécessaires à la certification. Ces lacunes sont attribuables principalement au fait que le processus s'effectue toujours sur papier.

- L'ACIA prévoit faire la transition vers des transactions entièrement numérisées entre les parties réglementées, l'ACIA et ses homologues étrangers. Les travaux qui seront financés grâce à l'engagement du budget 2019 joueront un rôle essentiel dans la réalisation de cette vision.

C. Considérations

- Le système actuel de certification des exportations exige de lourdes tâches administratives. Par conséquent, les inspecteurs doivent consacrer à des fonctions administratives du temps qu'ils devraient plutôt consacrer à des tâches d'inspection.

- La numérisation permettra aux entreprises canadiennes d'exporter leurs produits plus rapidement, ce qui appuiera la diversification des marchés et la croissance économique à long terme pour le secteur agricole.

- Le financement annoncé dans le budget 2019 permettra à l'ACIA de disposer de données et d'outils de production de rapports récents et fiables qui renforceront sa capacité d'intervenir plus efficacement en cas d'éclosion de maladie au Canada.

- La numérisation des certificats d'exportation permettra également à l'ACIA d'atténuer les difficultés associées au système actuel en ce qui concerne la fraude, la protection des renseignements personnels, la sécurité et la traçabilité.

D. Prochaines étapes

- [Texte expurgé]

Projet de loi de modernisation annuelle des règlements

A. Enjeu

- Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) prévoit aller de l'avant avec une version mise à jour du projet de loi de modernisation annuelle des règlements (MAR) afin de moderniser le cadre réglementaire du Canada.

- [Texte expurgé]

B. Contexte

- Le projet de loi de MAR a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2018 comme moyen d'élimination des exigences réglementaires désuètes, duplicatives ou redondantes, et pour aider à ce que le cadre réglementaire du Canada suive le rythme de l'innovation, des progrès technologiques, des priorités changeantes en matière de politique publique et des réalités du monde des affaires.

- La mise à jour de lois empêchant la prise et la modification de règlements appuiera le programme d'innovation et de croissance économique du gouvernement et servira à moderniser les régimes réglementaires du Canada.

- Le SCT mène le processus du projet de loi de MAR au nom de tous les organismes fédéraux.

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

C. Considérations

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

D. Prochaines étapes

- [Texte expurgé]

[Texte expurgé]

Comité consultatif ministériel (CCM)

A. Enjeu

- Une possibilité existe pour la ministre de la Santé de rencontrer les membres du Comité consultatif ministériel dans les 100 premiers jours du nouveau mandat.

B. Contexte

- Le CCM a pour rôle de conseiller la ministre de la Santé sur les questions relevant de l'ACIA. De plus, il peut fournir des conseils à la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire sur les questions relatives au commerce, à la salubrité des aliments, à la santé des animaux et à la protection des végétaux.

- Le CCM a été mis sur pied en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments et est composé de 12 membres ou moins nommés par la ministre de la Santé. La présidente et/ou la première vice-présidente de l'ACIA sont des membres d'office du CCM.

- En général, le CCM se réunit deux fois par année à l'administration centrale de l'ACIA. La dernière réunion a eu lieu le 24 juin 2019.

- Ce Comité est nouvellement constitué. En décembre 2018, huit personnes ont été choisies et se sont vu proposer de devenir membres du CCM.

C. Considérations

- Bien que la présidente du CCM ait organisé une réunion peu de temps après les élections fédérales, et qu'il y a un vif intérêt de la part des membres d'avoir une réunion avant la fin de l'année, cette réunion n'est pas obligatoire.

- La ministre a la possibilité d'effectuer jusqu'à trois nominations supplémentaires au CCM. [Texte expurgé]

D. Prochaines étapes

- L'ACIA, en tant que secrétaire, travaillera avec des membres de votre bureau afin d'élaborer un ordre du jour une fois la date et l'heure de la prochaine réunion du CCM sera confirmée.

Réforme réglementaire

Approbation finale (Gazette du Canada, Partie II)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (RSAPAA) — Transport sans cruauté

A. Enjeu

- En prévision de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement sur la santé des animaux en février 2020, l'ACIA demandera à la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire d'approuver, en [Texte expurgé] des modifications proposées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (RSAPAA).

- Ces modifications permettront à l'ACIA de continuer d'émettre des sanctions administratives pécuniaires (similaire à une contravention) en cas de non-respect des modifications apportées au Règlement sur la santé des animaux (transport des animaux).

- [Texte expurgé]

B. Contexte

- En février 2020, des modifications visant à moderniser le Règlement sur la santé des animaux (Transport des animaux) entreront en vigueur afin de mieux s'aligner avec les normes internationales, les meilleures pratiques de l'industrie et les connaissances scientifiques actuelles en matière de bien-être des animaux pendant le transport.

- Des modifications au RSAPAA sont nécessaires afin de pouvoir émettre des pénalités administratives pécuniaires (contraventions) en cas de non-respect, le cas échéant, des modifications apportées à la Partie XII du Règlement sur la santé des animaux (par exemple, non-respect des exigences reliées à la conservation des documents).

- De plus, les modifications au RSAPAA répondront aux préoccupations de la Commission de révision agricole du Canada et du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Les préoccupations traitées ont été portées à l'attention de l'ACIA pour la première fois en 2004. Les modifications élimineront des dispositions considérées comme ultra vires et réviseront le texte réglementaire en vue d'une clarté accrue.

- Voir l'onglet 3B pour plus d'information sur les modifications au Règlement sur la santé des animaux qui entreront en vigueur en février 2020.

C. Considérations

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

D. Prochaines étapes

- [Texte expurgé]

Règlement sur les engrais

A. Enjeu

- [Texte expurgé] l'ACIA demandera à la ministre de la Santé et à la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire d'approuver les modifications proposées au Règlement sur les engrais.

- Ces modifications proposées introduiront une approche d'intervention réglementaire basée sur les risques en alignant le niveau de surveillance réglementaire avec les risques (par exemple, la sécurité des produits pour les humains, les animaux, les plantes et l'environnement).

B. Contexte

- Les engrais (substances contenant des éléments nutritifs pour les végétaux) et les suppléments (substances autres que les engrais, qui sont utilisées pour améliorer l'état physique des sols, la croissance des végétaux ou le rendement des cultures) importés ou vendus au Canada sont réglementés par l'ACIA.

- Cette proposition modifierait la façon de définir les produits ainsi que les critères de composition des engrais et des suppléments, en les actualisant avec les connaissances scientifiques actuelles, les tendances de l'industrie et les normes internationales. Elle introduirait également des modifications aux exigences en matière d'étiquetage et de conservations des documents.

- Les modifications au Règlement sur les engrais permettraient également :

- d'améliorer la compétitivité des entreprises (par exemple,en améliorant l'accès aux engrais novateurs afin de répondre à la demande des marchés étrangers en matière de production agricole);

- de réduire le fardeau administratif (par exemple, en rationalisant le processus réglementaire); et

- d'améliorer la rapidité des évaluations préalables à la mise sur le marché.

- Les modifications étaient annoncées dans le cadre des examens des Feuilles de route réglementaires ainsi que dans l'Énoncé économique de l'automne 2018 afin de moderniser le système réglementaire canadien.

- Les modifications proposées ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, le 8 décembre 2018.

C. Considérations

- L'industrie a participé activement à l'élaboration de la proposition et est généralement très en faveur de l'initiative.

- Les modifications visent à appuyer l'innovation et la croissance, ainsi qu'à réduire le fardeau à l'aide d'une réglementation axée sur les risques et d'un processus d'enregistrement simplifié.

- De plus, les modifications répondent aux préoccupations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation liées à l'étiquetage bilingue et aux obligations de l'ACIA en vertu de la Loi sur les langues officielles.

D. Prochaines étapes

- La publication finale dans la Gazette du Canada, Partie II, est prévue pour l'hiver 2020.

Modernisation de l'étiquetage des aliments

A. Enjeu

- [Texte expurgé] l'ACIA demandera à la ministre de la Santé et à la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire d'approuver les modifications au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et au Règlement sur les aliments et drogues.

- Ces modifications introduiront des changements aux exigences en matière d'étiquetage des aliments et devrait recevoir l'appui de l'industrie et des consommateurs.

B. Contexte

- Le commerce intérieur et international a beaucoup changé au fil des décennies depuis les dernières modifications aux règlements touchant l'étiquetage des aliments

- Les consommateurs cherchent de plus en plus à obtenir des renseignements pour appuyer leurs décisions d'achat tandis que l'industrie a indiqué qu'elle avait besoin d'une règlementation souple afin de pouvoir innover.

- Les modifications proposées visent à moderniser les exigences concernant, entre autres, la date de péremption, les renseignements sur les entreprises du secteur alimentaire et l'étiquetage de l'origine des produits importés.

- Ces modifications réduiraient le fardeau de l'industrie en abrogeant les exigences propres à certains produits alimentaires qui sont inutiles ou redondantes, et en incorporant (par renvoi) de nombreuses exigences propres à certains produits susceptibles d'être modifiés fréquemment à la demande de l'industrie (par exemple, les formats de contenants normalisés).

- Les modifications proposées au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et au Règlement sur les aliments et drogues ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, en juin 2019, et comprenaient une période de commentaires de 75 jours.

C. Considérations

- Entre 2013 et 2018, l'ACIA a tenu de vastes consultations auprès d'un large éventail d'intervenants, y compris les consommateurs. [Texte expurgé]

- L'ACIA travaille en étroite collaboration avec les associations de l'industrie afin de traiter les commentaires reçus au cours des consultations sur les modifications publiées dans la Gazette du Canada, Partie I.

D. Prochaines étapes

- [Texte expurgé]

Aux fins de consultation (Gazette du Canada, Partie I)

Règlement sur les aliments du bétail

A. Enjeu

- [Texte expurgé] l'ACIA demandera l'approbation de la ministre de la Santé et de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire afin de tenir des consultations sur un ensemble de modifications proposées au Règlement sur les aliments du bétail.

- Les modifications réglementaires proposées actualiseraient la définition du terme bétail et son étendue d'espèce, le processus d'approbation et d'enregistrement des aliments pour les animaux, ainsi que les exigences en matière d'étiquetage. Ces modifications offriront aux parties réglementées concernées plus de clarté, de souplesse et de transparence.

B. Contexte

- Les modifications proposées abrogeraient et remplaceraient le Règlement sur les aliments du bétail de 1983 – des règlements désuets qui n'ont pas suivi l'environnement changeant (par exemple, prise de conscience accrue en matière de nutrition, la fabrication et distribution des aliments du bétail, la mondialisation des échanges commerciaux, etc.).

- Les modifications au Règlement sur les aliments du bétail ont été annoncées dans la Feuille de route de l'examen réglementaire et l'Énoncé économique de l'automne 2018 comme moyen pour aider à moderniser le cadre réglementaire du Canada. Le moment choisi pour cet ensemble de modifications a été reporté du printemps 2019 à l'hiver 2020. Les ministres de la Santé et de l'Agriculture et l'Agroalimentaire ont approuvé l'avis d'intention publié le 31 juillet 2019 en vue d'informer les intervenants de ce changement au calendrier.

- Depuis 2012, l'industrie a participé activement à l'élaboration de la proposition et a été consultée à ce sujet. On s'attend donc que la réaction des intervenants soit positive.

C. Considérations

- Dans la mesure du possible, la proposition réglementaire harmoniserait les exigences canadiennes avec les exigences et les normes relatives à la salubrité des aliments du bétail des États-Unis et de l'Union européenne, afin de faciliter les efforts futurs de coopération réglementaire.

- De plus, les modifications répondront aux préoccupations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation relatives à l'étiquetage bilingue et à l'autorité de l'ACIA à l'égard des nouveaux aliments (biotechnologie).

- L'ACIA a consulté des intervenants lors de l'élaboration de l'ébauche des règlements. Les commentaires reçus ont été traités. Cependant, il se peut qu'une personne continue d'exprimer des craintes vis-à-vis de sa capacité d'exporter un produit si la proposition va de l'avant.

- D'autres inquiétudes pourraient être soulevées sur l'exigence d'étiquette bilingue.

D. Prochaines étapes

- La publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, est prévue pour l'hiver 2020.

Règlement sur les couvoirs

A. Enjeu

- [Texte expurgé] l'ACIA demandera l'approbation de la ministre de la Santé et de la ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire afin de tenir des consultations sur un ensemble de modifications apportées au Règlement sur les couvoirs.

- Les modifications proposées :

- Fusionneraient trois règlements séparés sous le Règlement sur la santé des animaux;

- Incorporeraient par renvoi les normes en matière de maladie et de surveillance, simplifiant ainsi le processus de révisions, si nécessaire; et

- Moderniseraient la gestion des risques en exigeant que l'industrie établisse un plan de contrôle préventif, permettant une approche sécuritaire et axée sur les résultats.

B. Contexte

- Ces modifications proposées viseraient à regrouper les exigences relatives à l'octroi de licences et à l'exploitation de couvoirs autorisés au Canada, en une seule partie du Règlement sur la santé des animaux en vertu de la Loi sur la santé des animaux.

- Les modifications au Règlement sur les couvoirs ont été annoncées dans la Feuille de route de l'examen réglementaire comme moyen pour aider à moderniser le cadre réglementaire du Canada.

- Les consultations initiales ont eu lieu en 2003-2004. Au total, quatre séries de consultations préalables auprès des intervenants ont été tenues, et la dernière série de consultations s'est conclue en 2017.

C. Considérations

- Les couvoirs de volaille représentent un point critique de dissémination possible de maladies posant un risque pour la santé humaine et animale, comme la Salmonella Enteritidis. Ces modifications visent à réduire la présence au Canada de maladies causées par cet agent pathogène.

- Les modifications proposées appuient un engagement fédéral, provincial et territorial afin d'assurer un programme uniforme à l'échelle nationale avec des exigences pour les troupeaux fournisseurs et les couvoirs.

- On note un grand soutien de la part des intervenants pour la modernisation des règlements régissant les exploitants de couvoirs. Selon les associations de l'industrie : les modifications proposées auraient déjà dû être adoptées; les exigences relatives à l'échantillonnage et aux analyses devraient être mises à jour pour inclure les sortes de salmonelles comme la Salmonella Enteritidis; et le regroupement des trois règlements est approprié. Ceci était indiqué dans une lettre adressée à la ministre de la Santé et au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le 31 octobre 2018.

D. Prochaines étapes

- La publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, est prévue pour l'hiver 2020.

Questions urgentes

Peste porcine africaine (PPA)

A. Enjeu

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs qui s'est maintenant propagée en Asie, en Afrique et dans certaines régions de l'Europe. Si la PPA entrait au Canada, cela aurait des répercussions importantes sur l'industrie canadienne du porc. Le gouvernement et l'industrie déploient des efforts communs pour améliorer la prévention et se préparer à une incursion de la maladie au Canada.

B. Contexte

Ayant un taux de mortalité élevé, la peste porcine africaine est une maladie virale hautement contagieuse pour laquelle il n'y a ni traitement ni vaccin. La peste porcine africaine n'est pas préoccupante sur le plan de la salubrité des aliments et ne peut pas être transmise aux humains.

Elle peut toutefois survivre pendant de longues périodes dans les produits animaux et dans l'environnement. On estime que la PPA a réduit de 50 % en 2019 la production porcine en Chine, le plus grand pays producteur et consommateur de porc au monde.

À ce jour, la PPA n'a pas été signalée en Amérique du Nord, mais la maladie continue de se propager en Afrique, en Asie (Vietnam, Corée du Sud, Philippines) et dans certaines régions d'Europe (Belgique, Pologne, Bulgarie, Serbie, Slovaquie). L'éclosion a entraîné des pénuries de porc et des prix élevés dans un certain nombre de pays touchés; l'ampleur de l'éclosion est telle qu'elle devrait avoir des répercussions perturbatrices sur les marchés agricoles mondiaux pendant plusieurs années.

À mesure que la maladie se propage à l'échelle mondiale, les risques d'introduction en Amérique du Nord augmentent. Bien que le Canada dispose d'un système de biosécurité avancé comparativement à certains pays où des éclosions se sont produites, il existe néanmoins plusieurs voies potentielles d'introduction de la PPA au Canada (p. ex. voyageurs internationaux ou envois postaux de produits de porc non déclarés qui entrent au Canada, aliments pour animaux contaminés).

Dans le cadre des efforts de prévention du gouvernement du Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis en œuvre les mesures suivantes, en plus des contrôles existants :

- des contrôles à l'importation pour certains ingrédients d'aliments pour animaux d'origine végétale;

- des campagnes médiatiques visant à sensibiliser davantage les voyageurs et à souligner l'importance de déclarer les produits de viande à la frontière canadienne;

- 24 équipes de chiens détecteurs d'aliments, de végétaux et d'animaux supplémentaires seront intégrées dans les points d'entrée canadiens afin d'empêcher les produits de viande importés illégalement d'entrer au Canada [Texte expurgé]

Le Canada est doté d'une solide industrie porcine qui exporte 70 % de sa production de porcs vivants et de produits de porc évaluée à 4 milliards de dollars. L'industrie crée 20 600 emplois directs dans les exploitations d'élevage porcin et environ 25 000 emplois dans l'industrie de la transformation. En tout temps, il y a environ 14 millions de porcs dans le système de production. Le cycle de production d'un porc est de 25 semaines.

Si la PPA était détectée au Canada, l'ACIA entreprendrait des activités épidémiologiques pour déterminer la source et la propagation de la maladie. Les installations infectées interrompraient immédiatement leurs activités et une ou plusieurs zones de confinement de la maladie seraient aménagées autour de ces installations. Dès l'établissement d'une ou de plusieurs zones, l'ACIA contrôlerait les déplacements des animaux, des personnes, des produits de viande et de l'équipement à destination, en provenance et à l'intérieur de ces zones (dans les installations infectées, les installations liées et les installations situées dans un certain rayon) pour limiter la propagation de la maladie. L'industrie et l'ACIA entameraient ensuite des activités de destruction, d'élimination, de nettoyage et de désinfection dans les installations infectées. Les installations situées à l'intérieur de la ou des zones de contrôle feraient l'objet d'une surveillance dans le but de confirmer éventuellement l'absence de la maladie en dehors des zones de contrôle.

Étant donné que l'industrie est axée sur les exportations, l'état de l'accès aux marchés d'exportation après la détection d'un cas positif sera un point critique pour déterminer la santé économique de l'industrie à court et à moyen terme. Selon les lignes directrices internationales et les exigences de l'ACIA en vertu du Règlement sur la santé des animaux, un cas positif de PPA au Canada mettrait immédiatement fin aux exportations canadiennes de porcs et de viande de porc. Il en résulterait un excédent important de porcs vivants et de produits de porc sur le marché canadien jusqu'à la réouverture des marchés internationaux.

Le Canada travaille à la conclusion d'accords de zonage avec d'autres pays afin de réduire la période de fermeture des marchés. Le zonage est un outil reconnu à l'échelle internationale pour contribuer à la lutte contre les maladies et faciliter le commerce international. Les régions situées en dehors de ces zones de contrôle sont considérées comme des zones indemnes de la maladie où les échanges peuvent reprendre plus rapidement. À noter qu'un accord de zonage a été conclu avec les États-Unis (É.-U.). [Texte expurgé] Ces [Texte expurgé] pays représentent près de 60 % de la valeur des exportations canadiennes de porc. Le Canada a aussi conclu un accord de zonage avec l'Union européenne (UE), mais l'UE ne représente que 0,2 % de la valeur des exportations canadiennes de porc.

Toutefois, même avec un accord de zonage, il faudra probablement attendre plusieurs mois avant la réouverture des principaux marchés. Par conséquent, des préoccupations à l'égard du bien-être des animaux pourraient rapidement émerger si un plan d'abattage sans cruauté n'est pas mis en œuvre pour régler le problème de l'excédent de porcs. La fermeture des marchés aurait des répercussions financières pour les producteurs et les transformateurs (réduction de la valeur des porcs, coûts associés à la garde des animaux, coûts d'abattage, etc.).

C. Situation actuelle

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l'ACIA continuent de collaborer avec l'industrie et les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de prévenir une éventuelle éclosion au Canada et de s'y préparer, y compris l'élaboration d'un plan d'action pancanadien pour la PPA qui permettra de coordonner le travail entrepris aux échelons fédéraux, provinciaux, territoriaux et industriels. Dans le cadre de ce travail, l'ACIA dirige le Conseil de gestion de la PPA, un organisme de collaboration gouvernement-industrie mis sur pied pour accroître l'échange d'information et fournir une orientation dans les domaines de travail communs. L'ACIA et AAC ont également demandé aux provinces d'assumer un rôle de chef de file dans l'amélioration de la biosécurité dans les petits élevages, la gestion des porcs sauvages et la planification du dépeuplement et de l'élimination des animaux excédentaires. De plus, AAC dirige le Groupe de travail gouvernement-industrie sur l'approvisionnement en porcs, qui se concentre sur la collecte d'information auprès de l'industrie sur les répercussions d'une éclosion de PPA au Canada sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie porcine.

AAC a demandé à l'industrie de se charger elle-même de la planification de la gestion de l'approvisionnement en porcs pendant une éclosion, car il s'agira d'un élément essentiel au rétablissement de l'industrie. Par exemple, AAC a participé à une réunion du conseil d'administration du Conseil canadien du porc (CCP) en octobre 2019, où l'on a discuté de l'établissement de stratégies efficaces pour gérer les stocks excédentaires de porcs à la suite d'une fermeture prolongée des frontières et de la façon de stimuler la production de porcs après la réouverture des frontières. On a discuté aussi de l'amélioration des communications en cas de crise de la PPA, en collaboration avec l'ACIA et AAC. En outre, le CCP dirige le volet Biosécurité du plan d'action pancanadien pour la PPA, lequel met l'accent sur les façons d'améliorer la biosécurité à la ferme, notamment en communiquant directement aux producteurs des renseignements sur les mesures qu'ils peuvent prendre dans leurs exploitations pour améliorer la biosécurité et prévenir l'introduction et la propagation de la PPA au Canada.

En outre, le Conseil des viandes du Canada (CVC) dirige le volet Continuité des activités du plan d'action, lequel met l'accent sur la reconnaissance de la compartimentalisation (notion semblable au zonage) pour permettre aux chaînes d'approvisionnement intégrées d'être reconnues comme indemnes de la maladie et accélérer la reprise du commerce des produits à l'intérieur d'un compartiment.

D. Points de vue des intervenants

Depuis le début de 2019, des représentants de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement (producteurs, transformateurs et transporteurs) travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et les provinces aux activités de planification et de préparation.

Les intervenants de l'industrie ont demandé une aide financière pour les activités de planification et de préparation. Ils veulent aussi participer à l'élaboration d'options de programme avant qu'une éclosion ne survienne, de façon à ce que des fonds soient disponibles si une telle éventualité se présente. Les représentants de l'industrie ont indiqué qu'ils ne croient pas que les programmes actuels d'AAC ou de l'ACIA (comme l'ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise [GRE]) pourraient fournir un soutien adéquat à l'industrie.

E. Considérations

Les producteurs ont accès à un ensemble de programmes fédéraux-provinciaux-territoriaux de GRE qui leur fourniraient un certain soutien en cas d'éclosion de PPA. Agri-stabilité offre aux producteurs participants une certaine protection contre les fortes baisses de la marge, comme celles causées par la chute des prix du marché et l'augmentation des coûts des aliments pour animaux pour les stocks de porcs détenus, et la participation des éleveurs de porcs est élevée. Plus de 64 % des éleveurs de porcs (95 % des ventes brutes de porcs) participent à Agri-stabilité. De plus, les éleveurs de porcs peuvent retirer des fonds de leurs comptes Agri-investissement en tout temps; ces comptes sont composés de contributions des producteurs et du gouvernement dans une proportion d'environ 50:50 pour les aider à gérer les difficultés de flux de trésorerie initiales. Soixante-dix-neuf pour cent (79 %) des éleveurs de porcs (plus de 95 % des ventes brutes de porcs) participent à Agri-investissement. [Texte expurgé]

Dans le cadre des travaux d'AAC sur la PPA, les représentants du Ministère ont déployé des efforts pour examiner les mécanismes de financement ministériels existants, comme les programmes de GRE, et étudier les options possibles en matière de politiques et de programmes dans le but d'appuyer l'industrie en cas d'éclosion. AAC se prépare à régler, en collaboration avec l'industrie et les partenaires FPT, un certain nombre de questions au besoin : gestion ordonnée des troupeaux et santé financière de l'industrie, dépeuplement sans cruauté et élimination des animaux excédentaires, maintien d'un marché intérieur fonctionnel, réouverture des marchés internationaux et gestion des porcs en déplacement au moment de l'éclosion.

F. Prochaines étapes

- Poursuivre la mise en œuvre de mesures de prévention, telles que l'application à la frontière de la réglementation sur l'importation de produits de porc et d'ingrédients d'aliments pour animaux.

- Poursuivre la collaboration avec les provinces et l'industrie en vue de se préparer à l'arrivée de la PPA au Canada, le cas échéant.

- Des options sont en cours d'élaboration pour que des mesures supplémentaires de préparation et de prévention soient prises en compte.

Transport sans cruauté

A. Enjeu

- La ministre de l'Agriculture pourrait recevoir des commentaires variés des intervenants concernant les modifications que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) apporte à la partie XII (Transport des animaux) du Règlement sur la santé des animaux (RSA), qui entrera en vigueur en février 2020.

- Le secteur bovin a exprimé des inquiétudes à l'égard des modifications tandis que les groupes de protection des animaux estiment que les règlements ne vont pas assez loin.

- [Texte expurgé]

B. Contexte

- En vertu du Règlement sur la santé des animaux (RSA), l'ACIA est l'autorité réglementaire pour le transport sans cruauté de tous les animaux transportés en direction, en provenance ou à l'intérieur du Canada.

- À la suite de plus d'une décennie de consultations avec les intervenants, l'Agence a publié des modifications à la partie XII (Transport des animaux) du RSA le 20 février 2019, avec la date d'entrée en vigueur du 20 février 2020.

- Les modifications apportées au RSA visent à moderniser le règlement sur le transport des animaux, afin d'assurer une meilleure harmonisation avec les normes internationales, les pratiques exemplaires de l'industrie et les connaissances scientifiques actuelles concernant le bien‑être des animaux pendant le transport.

- [Texte expurgé]

C. Considérations

- Il y a des points de vue divergents sur ce sujet : les consommateurs souhaitent de la viande provenant d'animaux bien traités; les groupes de protection des animaux [Texte expurgé] pensent que les modifications ne vont pas assez loin; et le secteur a exprimé des inquiétudes à l'égard de l'envergure des exigences des règlements ainsi que l'état de préparation pour mettre en place les ajustements nécessaires.

- L'entrée en vigueur des règlements (20 février 2020) a été retardée afin d'accorder suffisamment de temps à l'industrie pour apporter les ajustements nécessaires et adapter certains processus de transport en place depuis longtemps. [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

D. Prochaines étapes

- L'Agence prépare des instructions pour l'industrie en prévision de février 2020. Cette orientation aidera les parties réglementées à comprendre et à respecter le règlement modifié.

- Des réunions seront organisées avec votre bureau afin de discuter de cet enjeu et [Texte expurgé]

Suspension de licence

A. Enjeu

- L'ACIA a suspendu les licences d'un grand établissement de transformation de la viande en Ontario en raison du défaut de se conformer avec le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

- Cette voie d'action pourrait occasionner la fermeture de l'établissement et le licenciement d'employés. Elle pourrait également avoir un impact sur l'accès aux abattoirs dans la région de l'Ontario et perturber l'approvisionnement en produits de viande casher en Ontario.

- Cet enjeu est actuellement en évolution, et les producteurs pourraient contacter les ministres pour en discuter.

B. Contexte

- Le 13 septembre 2019, à l'entreprise Ryding‑Regency Meat Packers (l'établissement 99), située à Toronto, le personnel d'inspection de l'ACIA a confirmé que l'exploitant, un des plus importants producteurs de produits casher de l'Ontario, n'avait pas signalé des résultats positifs indiquant la présence d'E. coli. L'établissement a seulement présenté des résultats négatifs aux fins de l'examen de l'ACIA.

- L'E. coli O157:H7 peut causer la nausée, des vomissements, des crampes abdominales et la diarrhée sanglante. Dans les cas graves de la maladie, certaines personnes peuvent subir une crise épileptique ou un accident vasculaire cérébral, avoir besoin d'une transfusion de sang et d'une dialyse rénale, devoir vivre avec des lésions rénales permanentes, ou mourir. À ce jour, aucun cas de la maladie chez les êtres humains n'a été associé aux produits concernés de ces établissements.

- Une enquête sur la salubrité des aliments à été lancée, qui a entraîné la suspension des licences de deux établissements de même propriété et de même direction. Ces établissements ont effectué des rappels volontaires, qui ont donné lieu à d'autres rappels par les clients ayant reçu les produits concernés (au Canada et à l'étranger), y compris au niveau des hôtels, des restaurants, des institutions et des consommateurs. Les pays qui avaient reçu des produits rappelés en ont été informés dans le cadre du processus ordinaire de l'ACIA ou par l'intermédiaire du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments.

- L'ACIA a rencontré les représentants des entreprises le 22 octobre 2019 et a présentée trois lettres d'intentions d'annuler pour chacune des trois licences.

- L'émission d'un avis d'intention est en accord avec les provisions du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada qui indique que le titulaire de la licence doit être avisé de la raison de l'annulation et de se voir offert une opportunité d'être entendu concernant l'annulation.

- [Texte expurgé]

C. Considérations

- Il n'y a présentement aucun cas de maladies associés avec cet enjeu.

- L'établissement 99 est un de huit établissements de traitement des viandes casher agréés par le gouvernement fédéral au Canada admissibles à l'abattage rituel. Étant donné que tous les exploitants autorisés ne choisissent pas de produire des produits de la viande casher à temps plein, la suspension de sa licence de l'établissement 99 pourrait avoir un impact négatif sur la disponibilité de la viande casher et la capacité d'abattage générale en Ontario.

- Les produits touchés ont été distribués à l'intérieur du Canada et à l'étranger, en Chine, aux Émirats arabes unis (EAU), en Arabie saoudite et en Indonésie.

- Le 16 octobre 2019, le ministère d'inspection des aliments des États-Unis (USDA FSIS) a envoyé un avis de santé publique pour les produits de bœuf issus de bœuf importés de l'Ontario qui ont été rappelé par l'entreprise Ryding‑Regency Meat Packers.

D. Prochaines étapes

- [Texte expurgé]

- L'ACIA poursuit l'enquête sur la salubrité des aliments et émettra des avis de rappel d'aliments si elle découvre d'autres produits affectés.

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) – Soumission à l'Organisation mondiale de la santé animale

A. Enjeu

- Le Canada prévoit soumettre une demande auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) en [Texte expurgé] pour qu'elle reconnaisse que les programmes du Canada visant à contrôler l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) respectent certaines exigences liées au statut de risque.

- En cas de succès, le statut de risque de maladie du Canada changerait de « risque contrôlé » à « risque négligeable ».

B. Contexte

- L'ESB est une maladie évolutive et mortelle du système nerveux des bovins, qui est associée à la présence d'une protéine anormale appelée prion.

- Lorsque le Canada a découvert son premier cas d'ESB en 2003, les frontières se sont immédiatement fermées aux bovins, aux moutons, aux chèvres et aux bisons canadiens, ainsi qu'aux produits provenant de ces animaux. Des initiatives de programme pour gérer les risques pour la santé humaine, la santé animale et l'accès aux marchés ont été mise en place.

- L'OMSA fait l'évaluation des pays et leur attribue une des trois catégories de risque d'ESB : négligeable, contrôlé ou indéterminée. Un pays peut être classé comme présentant un risque « négligeable » d'ESB s'il n'a jamais eu de cas d'ESB chez ses animaux ou que tout animal infecté parmi ses animaux est né il y a plus de 11 ans.

- Actuellement, le Canada a le statut de risque « contrôlé », mais il est maintenant admissible pour demander le statut de risque « négligeable », ce qui lui permettrait de mieux se positionner afin d'accéder aux nouveaux marchés potentiels pour le bœuf et les produits de bœuf.

- Le Canada prévoit soumettre une demande en [Texte expurgé] et pourrait se voir accorder le statut de risque « négligeable » en mai 2021.

C. Considérations

- Pour obtenir le statut de risque « négligeable », le Canada doit démontrer que le contrôle du BSE canadien est mis en œuvre de façon efficace et supporté par huit ans de données rétrospectives. [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]. La date de [Texte expurgé] était choisie afin de s'assurer que le Canada élabore la meilleure soumission possible. L'ACIA et la CCA travaillent ensemble et se réunissent régulièrement pour faire progresser la soumission. Le Parti conservateur a aussi annoncé un engagement lors de leur plateforme électorale de soumettre une demande pour obtenir le statut de risque « négligeable » en 2020.

- L'ACIA travaille en collaboration avec les intervenants à recueillir les données et les renseignements nécessaires pour soumettre à l'OMSA une demande respectant les exigences élevées liées à l'obtention du statut de risque « négligeable ». Toutefois, rien ne garantit que l'OMSA accorde ce statut.

- [Texte expurgé]

D. Prochaines étapes

- L'ACIA continuera de travailler avec l'industrie pour la cueillette de données et préparation de la soumission.

Représentation trompeuse de poissons et de fruits de mer (fraude alimentaire)

A. Question

- La prévalence de la fraude liée aux poissons et aux fruits de mer au Canada a été mise en évidence dans les rapports du Comité permanent des pêches et des océans et d'organisations non gouvernementales, comme Oceana Canada. La substitution des poissons, la représentation trompeuse et la fraude alimentaire en général, sont des préoccupations grandissantes et des domaines d'intérêt pour l'ACIA.

B. Contexte

- La fraude alimentaire est la représentation délibérément trompeuse d'aliments à des fins lucratives, laquelle peut avoir des répercussions sur la santé et la sécurité, ainsi que sur la réputation de l'industrie et des organismes de réglementation. Dans le cadre du budget de 2019, l'ACIA a obtenu du financement afin d'améliorer sa capacité à détecter la fraude alimentaire et à prendre des mesures d'application de la loi pour lutter contre les fraudeurs.

- Oceana Canada a récemment publié des rapports indiquant une vaste vague de représentation trompeuse du poisson chez les détaillants et dans les restaurants au Canada. Ces rapports recommandent d'améliorer la traçabilité de la capture jusqu'au point de vente à titre d'étape clé vers la prévention de la fraude et la protection des ressources naturelles vulnérables.

- L'ACIA s'attaque à la fraude des poissons et des fruits de mer en effectuant des inspections ciblées et de la surveillance, en examinant et en mettant à jour les exigences d'étiquetage, ainsi qu'en améliorant la capacité d'inspection et d'enquête.

C. Points à considérer

- L'intérêt d'Oceana à lutter contre la fraude des poissons au point de capture reflète leurs préoccupations environnementales et en matière de durabilité des océans. La gestion des pêches, y compris la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), est la responsabilité du ministère des Pêches et des Océans.

- Les provinces et les territoires assurent la surveillance des restaurants, où la plus grande proportion de représentation trompeuse a été observée.

- [Texte expurgé]

- [Texte expurgé]

D. Prochaines étapes

- [Texte expurgé] l'ACIA élaborera des options et recommandera des mesures concrètes pour réduire l'incidence de la fraude du poisson au Canada.